Les mystères et les mythes sont nombreux en Nouvelle-Aquitaine. Depuis le moyen-âge, ils se racontent au coin de l'âtre, à la lumière de la bougie. faites une plongée 100% régionale dans le monde merveilleux de la magie et du fantastique !

La transmission orale a toujours été une façon de préserver et de faire perdurer contes et légendes génération après génération. Cette tradition orale était autrefois très présente en Nouvelle-Aquitaine.

Elle revient au goût du jour, grâce aux conteurs et conteuses professionels qui parcourent notre territoire et qui offrent au travers de spectacles ou de balades, de faire vivre ou revivre ces récits fantastiques peuplés de fées, de farfadets et autres créatures imaginaires.

Il était une fois, des contes et légendes néo-aquitains : vous avez 11 questions pour tester ou parfaire vos connaissances et peut-être découvrir une ou deux histoires qui se sont passées près de chez vous.

Fascinante Mélusine ou « Mère Lusigne » (la mère des Lusignans). La fée à queue de serpent est un personnage emblématique qui remonte à la fin du XIVe siècle dans le Poitou

SOUS LE COUP DE LA MALÉDICTION MATERNELLE, MÉLUSINE SE RÉFUGIA DANS LA FORÊT DE COULOMBIERS.

Le comte mit pied à terre et l ’attaqua avec son épée mais il manqua son coup et tomba à la merci du solitaire

Raymondin lança alors son épieu et transperça par méprise son oncle. Le comte expira sur le champ.

Fou de douleur d’avoir occis son oncle, Raymondin remonta sur son palefroi et erra dans la forêt jusqu’à la nuit noire.

Celle-ci connaissait la vérité, le consola et lui conseilla de retourner à Poitiers pour assister aux funérailles de son oncle, en taisant les circonstances de l’accident.

De retour à la fontaine de « la Soif Jolie », Raymondin demanda à Mélusine de l’épouser, elle accepta mais posa une condition:

Rendant visite à Bertrand, le jeune comte de Poitiers, Raymondin lui annonça son mariage et son intention de se fixer en Poitou. Le comte lui offrit une terre.

Raymondin ne requit qu’un petit coin de terre pouvant tenir une peau de cerf étendue.

La demande accordée, la peau d’un dix cors fut découpée en une fine lanière pour délimiter un vaste espace autour de la fontaine de la Soif Jolie, futur domaine de Raymondin et de Mélusine où fut élevée une puissante forteresse.

Au fil des ans, Raymondin devint l’un des plus riches seigneurs du Poitou et le père de dix fils portant tous une marque de féerie à l’exception des deux derniers Thierry et Raymonet.

Au cours des ans, crurent honneur et prospérité dans la maison des Lusignan dont la puissance s’étendit dans tout le Poitou.

Ce fut en trois nuits, avec les pierres qu’elle transporta dans sa dorne* que Mélusine bâtit moult constructions Vouvant, Mervent, Melle, Parthenay

De la pointe de son épée, il perça l’huis* de la chambre où son épouse se retirait chaque samedi et aperçut, ravissante dans une vasque de marbre, sa femme qui se coiffait.

Raymondin se refugia alors dans les appartements où son frère l’attendait. Outré de chagrin et de colère, il chassa celui qui le fit se parjurer.

Ni Mélusine, ni Raymondin ne se parlèrent de l’événement et la vie reprit son cours tandis que les aînés de leurs fils s’illustraient dans de lointains pays.

Trois ans plus tard, Mélusine et Raymondin se trouvant dans leur château apprirent que leur fils Geoffroy venait d’incendier l’Abbaye de Maillezais où le moine Froidmont, son frère, fut brûlé vif avec cent autres moines. Raymondin rentra alors dans une grande colère et se déchaîna contre Mélusine, la traitant en public d « infâme serpente ».

A ces mots, elle tomba pâmée et quand elle revint à la vie, elle dit à Raymondin qu’il ne la reverrait plus « en semblance » de femme et lui annonça la ruine progressive des domaines des Lusignan.

Raymondin eut beau la supplier et crier son désespoir, on la vit s’élever dans les airs: femme pour le haut du corps et pour le reste, serpente de quinze pieds de long avec deux énormes ailes de chauve-souris. Elle vola trois fois autour de la forteresse en poussant de grands cris.

Elle revint, en cachette, allaiter ses deux derniers fils. On raconte encore qu’elle apparaît dans le ciel de Lusignan lorsque l’un de ses descendants se meurt.

Une légende gasconne affirme qu’il y avait autrefois, dans la Montagne (les Pyrénées), un Serpent long de cent toises, plus gros que les troncs des vieux chênes, avec des yeux rouges, et une langue en forme de grande épée. Ce Serpent comprenait et parlait les langues de tous les pays ; et il raisonnait mieux que nul chrétien n’était en état de le faire. Mais il était plus méchant que tous les diables de l’enfer, et si goulu que rien ne pouvait le rassasier.

Nuit et jour, le Serpent vivait au haut d’un rocher, la bouche grande ouverte comme une porte d’église. Par la force de ses yeux et de son haleine, les troupeaux, les chiens et les pâtres, étaient enlevés de terre comme des plumes, et venaient plonger dans sa gueule. Cela fut au point que nul n’osait aller garder son bétail à moins de trois lieues de la demeure du Serpent. Alors, les gens du pays s’assemblèrent, et firent tambouriner dans tous les villages : « Ran tan plan, ran tan plan, ran tan plan. Celui qui tuera le Serpent, sera libre de toucher, pour rien, sur la Montagne, cent vaches avec leurs veaux, cent juments avec leurs poulains, cinq cents brebis et cinq cents chèvres. »

En ce temps-là vivait un jeune forgeron, fort et hardi comme Samson, avisé comme pas un. « C’est moi, dit-il, qui me charge de tuer le Serpent, et de gagner la récompense promise. » Sans être vu du Serpent, il installa sa forge dans une grotte, juste au-dessous du rocher où demeurait la male bête. Cela fait, il se lia, par la ceinture, avec une longue chaîne de fer, et plomba solidement l’autre bout dans la pierre de la grotte. « Maintenant, dit-il, nous allons rire. »

En ce temps-là vivait un jeune forgeron, fort et hardi comme Samson, avisé comme pas un. « C’est moi, dit-il, qui me charge de tuer le Serpent, et de gagner la récompense promise. » Sans être vu du Serpent, il installa sa forge dans une grotte, juste au-dessous du rocher où demeurait la male bête. Cela fait, il se lia, par la ceinture, avec une longue chaîne de fer, et plomba solidement l’autre bout dans la pierre de la grotte. « Maintenant, dit-il, nous allons rire. »

Alors, le forgeron plongea dans le feu sept barres de fer grosses comme la cuisse, et souffla ferme. Quand elles furent rouges, il les jeta dehors. Par la force des yeux et de l’haleine du Serpent, les sept barres de fer rouges s’enlevèrent de terre comme des plumes et vinrent plonger dans sa gueule. Mais le forgeron fut retenu par sa chaîne, et il rentra dans la grotte. Une heure après, sept autres barres de fer rouge, grosses comme la cuisse, s’enlevèrent de terre comme des plumes et vinrent plonger dans la gueule du Serpent. Mais le forgeron fut retenu par sa chaîne, et il rentra dans la grotte.

Ce travail dura sept ans. Les barres de fer rouge avaient mis le feu dans les tripes du Serpent. Pour éteindre sa soif, il avalait la neige par charretées ; il mettait à sec les fontaines et les gaves. Mais le feu reprenait dans ses tripes, chaque fois qu’il avalait sept nouvelles barres de fer rouge. Enfin, la male bête creva. De l’eau qu’elle vomit en mourant, il se forma un grand lac. Alors, les gens du pays s’assemblèrent, et dirent au forgeron : « Ce qui est promis sera fait. Tu es libre de toucher, pour rien, sur la Montagne, cent vaches avec leurs veaux, cent juments avec leurs poulains, cinq cents brebis et cinq cents chèvres. »

Un an plus tard, il ne restait plus que les os du Serpent sur le rocher dont il avait fait sa demeure. Avec ces os, les gens du pays firent bâtir une église. Mais l’église n’était pas encore couverte, que la contrée fut éprouvée, bien souvent, par des tempêtes et des grêles comme on n’en avait jamais vu. Alors, les gens comprirent que le Bon Dieu n’était pas content de ce qu’ils avaient fait, et ils mirent le feu à l’église. (D’après « Les Légendes des Hautes-Pyrénées » paru en 1855).

Le seigneur de Marsais croyait beaucoup au diable et fort peu à Dieu. Il avait cependant conservé, dans son château, une petite chapelle dans laquelle on célébrait quelquefois le service divin. Il se dirigea de ce coté et courut au bénitier. Il tressaillit de joie en voyant qu'il était encore à moitié plein. L'eau bénite versée dans le fourreau de son épée devait lui assurer la victoire. A minuit il arrivait au carrefour des Trépassés. L'inconnu s'y trouvait déjà. Debout à côté de sa mule, il attendait son adversaire. Suivant sa promesse, il avait le visage découvert. L'horrible expression de ses traits ne pouvait laisser aucun doute dans l'esprit : c'était bien le souverain de l'enfer. Geoffroi se plaça en face de lui et tira précipitamment son épée. Aussitôt le diable poussa un cri de douleur ; l'eau bénite venait de frapper sa figure. Couvert de brûlures, aveuglé, il était hors d'état de se défendre.

« Je suis vaincu », s'écria-t-il avec rage. « Comme preuve de ta victoire je te laisse ma mule. Prends-la sans crainte, elle te rendra de grands services. C'est une bête précieuse ; elle ne se lasse jamais et n'a pas besoin de nourriture ; il ne faut pas même lui donner à boire » Sans attendre la réponse de Geoffroi, le démon disparut. La mule était restée à la même place. Le seigneur de Marsais ne savait trop s'il devait accepter ce singulier cadeau. Il finit cependant par se décider à l'emmener.

Le diable avait dit vrai ; sa monture était infatigable. Geoffroi s'en servit pour la reconstruction de son vieux château. Elle fut employée au transport des matériaux. Les ouvriers ne pouvaient suffire à mettre en œuvre les pierres qu'elle apportait sans trêve ni repos, le jour et la nuit. L'édifice s'élevait comme par enchantement â la grande satisfaction de Geoffroi, mais au grand effroi des paysans de la contrée. En voyant monter si vite les hautes tours du château, ces derniers se signaient et disaient tout bas que c'était une œuvre infernale. Comme pour donner raison â leurs propos, le seigneur acheva sa construction sans relever la chapelle qu'il avait démolie. Le travail se termina pourtant sans accident et Geoffroi put s'installer dans sa nouvelle demeure. Il l'habitait depuis quelques jours, lorsqu'un soir un valet d'écurie croyant bien faire donna de l'avoine à la mule. Celle-ci, mise aussitôt en fureur, lança contre la muraille une si terrible ruade que le château s' écroula tout entier, en ensevelissant sous ses ruines le seigneur et ses gens.

Le diable avait dit vrai ; sa monture était infatigable. Geoffroi s'en servit pour la reconstruction de son vieux château. Elle fut employée au transport des matériaux. Les ouvriers ne pouvaient suffire à mettre en œuvre les pierres qu'elle apportait sans trêve ni repos, le jour et la nuit. L'édifice s'élevait comme par enchantement â la grande satisfaction de Geoffroi, mais au grand effroi des paysans de la contrée. En voyant monter si vite les hautes tours du château, ces derniers se signaient et disaient tout bas que c'était une œuvre infernale. Comme pour donner raison â leurs propos, le seigneur acheva sa construction sans relever la chapelle qu'il avait démolie. Le travail se termina pourtant sans accident et Geoffroi put s'installer dans sa nouvelle demeure. Il l'habitait depuis quelques jours, lorsqu'un soir un valet d'écurie croyant bien faire donna de l'avoine à la mule. Celle-ci, mise aussitôt en fureur, lança contre la muraille une si terrible ruade que le château s' écroula tout entier, en ensevelissant sous ses ruines le seigneur et ses gens.

Le chevalier maudit apparut, dit-on, alors au milieu des ruines. « Je suis vengé », s'écria-t-il. Il s'élança ensuite sur sa mule, qui prit en galopant le chemin de Maranzais. On voit encore, sur le piédestal de la croix Mathon une trace de son passage. C'est l'empreinte du fer de la monture de Satan. La mule avait voulu renverser la croix en passant, mais elle n'avait réussi qu'à entamer légèrement la pierre. (D'après « Revue de l'Aunis » paru en 1869)

Sources : http://www.ombres-et-lumieres-du-moyen-age.net.

LA BÊTE RO

A Angoulins, non loin du pont de la Pierre, vivait un être fantastique avec un corps de forme reptilienne, et une intelligence presque humaine.

Il faisait sa nourriture des pècheurs et marins de la région, auxquels il tendait des pièges. Ce monstre marin : la bête Rô, répandait la terreur sur la côte et nul n'osait s'attaquer à lui.

il trouvait d'ailleurs de sûres retraites dans les cavernes creusées en forme de puits au milieu des rochers de la côte.

Le port naissant de La Rochelle était comme en état de siège et toutes ses activités de commerce étaient immobilisées.

Nul ne sait par quel miracle les flots amènent un jour une nef toute blanche, montée par sept chevaliers vêtus d'armures étincelantes.

A leur vue la bête sentit le péril, et frémit de rage et d'effroi. Mais rompue aux dangers et les méprisant, elle veut faire face à la mort. Reculant toujours ainsi en regardant ses adversaires, elle se trouve acculée au pont de la Pierre.

Là sept flèches l'atteignent. Deux lui percent les yeux, deux autres les oreilles, deux se logent dans les narines. La septième vient clouer la gorge de la bête qui, rendue furieuse par son impuissance, pousse d'effroyables hurlements.

En même temps, on entendit gronder le tonnerre et un bloc de roche énorme tomba du ciel et se brisa en sept morceaux autour d’un gouffre profond.

Les sept justiciers traînèrent la bête Rô jusqu’au trou et l’y précipitèrent.

Depuis, le monstre y est captif condamné par eux à demeurer là jusqu'à la fin des temps.

Et depuis, on l’y entend gronder les jours de tempête.

On voyait encore, il y a un certain nombre d'années, sur la pointe du Chai, ces sept pierres de granit disposées en cercle autour du gouffre bien rond, dont personne ne connaît pas la profondeur.

Voici une belle légende sur le pays d’Aunis, dont la plus ancienne version serait celle de l’abbé Mongis ; c’est la version de R.Colle et celle de D et P Jacquin que nous avons pris pour la retranscrire.

Maintenant, quels symboles trouvons nous dans ce texte évocateur ?

1 D’abord le dragon qui terrorise toute une région :

C’est un monstre marin reptilien, très intelligent, qui se cache dans les profondeurs des cavernes.

2 Ensuite un vaisseau qui se porte au secours des habitants de la région : c’est une nef blanche

3 puis sept chevaliers avec la particularité suivante : ils ont des armures étincelantes

4 sept flèches immobilisent le dragon en fixant chaque sens

5 la chute d’un météorite qui se brise en sept morceaux

6 le dragon lié par ses sens, est jeté au fond d’un trou

Voyons ensemble le sens de l’histoire :

La signification du dragon « 1 » est claire : se sont les forces du subconscient ou sur-moi selon Jung qui s’exercent sans mesure.

Une force brute plus ancienne de la nature, celle profondément enfouie au fond des entrailles de l’homme.

Il ne s'agit pas ici de l’égo car l’égo est désir avant toutes choses, cette force brutale et obscure, totalement indomptable, c’est le sur-moi, force que les ésotéristes appelle l’être aural : le maître des forces de la personnalité humaine, celui qui mène à la folie.

Les forces ou capacités de la nature « 2 », symbolisées par le chiffre sept « 3 et 4 » vont combattre ce sur-moi.

Quel est cette nature ? : un vaisseau blanc, c’est à dire un réceptacle de forces nobles et justes. Un bateau est l’image parfaite d’une idée commune allant vers un but commun ; une parfaite école initiatique. Le blanc est une non-couleur symbole de pureté.

C’est le potentiel de cette énergie symbolisé par le sept ( les sept forces de manifestation : couleur – sons – etc..) qui va se démontrer, s’imposer.

Le réceptacle-vaisseau est pur : « la blancheur » et les forces en actions : « les sept chevaliers » sont étincelantes, c’est à dire pleine d’énergies solaire. Le soleil ou l’or signifie la puissance liée au divin.

C’est cette puissance noble qui va immobiliser le pouvoir forcené du sur-moi, mais sans le tuer car la force de la nature divine ne peut détruire ce qu’elle a elle-même mis au monde. Les forces de la Nature ne peuvent que couper les sens permettant à cette puissance effrénée « 6 » de s’exprimer, d’être.

La puissance destructrice de l’homme doit être éduquée par l’expérience de la vie et se mettre au service de la Nature. La véritable Nature de l’homme qui connaît le sens intime de son existence et qui vit par cela en équilibre avec chaque vie, chaque parcelle de « matière » en mouvement sur cette terre.

Quand la force du moi aveugle de l’homme est maîtrisé, alors survient un signe du ciel « 5 » le sceau qui scellera l’action menée a bien.

Ainsi, l’équilibre est revenu et la grande expérience de la vie peut de nouveau suivre son cours.

---------------------------

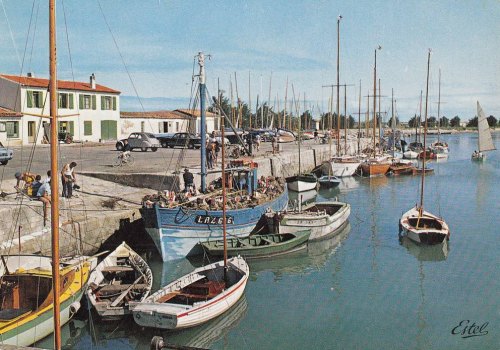

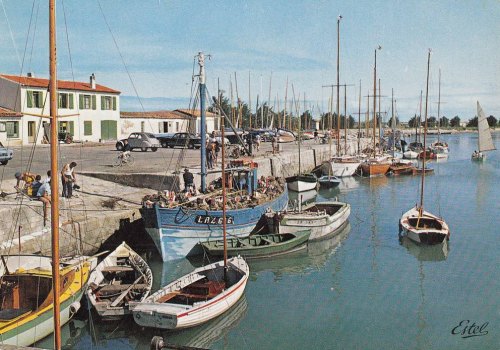

Pêche du Diable près du port d’Ars-en-Ré

Une légende affirme qu’un vieux loup de mer, « qui avait traîné sa bosse dans les cinq parties du monde », fit un jour,

non loin du port d’Ars en Ré, une effrayante rencontre : un étrange pêcheur, aux yeux de braises fascinants, au rictus grimaçant, et qui lui représenta le

terme de son existence en nombre de poissons venant d’être pêchés...

En ce matin de septembre lumineux et tout rose, le chantier de construction de navires du petit port d’Ars, s’animait d’une activité inaccoutumée.

Au milieu du pêle-mêle des fragments d’épaves, des pièces de bois mal dégrossies jetées le long des ateliers et magasins, de l’enchevêtrement pittoresque des tréteaux, cabestans, outils épars qui envahissaient la grande cale, du va et vient joyeux des ouvriers préludant à leur tâche ; le patron constructeur Rémy, court et râblé, le geste énergique, organisait le carénage de la Marie-Hortense, une méchante barquasse qui ne valait pas deux sous.

Les ordres donnés, charpentiers et calfats furent bientôt à la besogne. Vêtus de leurs plus mauvaises loques, affairés, ils brandissaient au bout de longues fourches des bottes de genêts qu’ils appliquaient tout enflammées et crépitantes sur le flanc le plus découvert du bateau incliné. Alors, le vieux coaltar brûlait : une fumée noire, épaisse, tourbillonnante, embrumait le pays et salissait le bleu du ciel. Chemises dégrafées, bras nus, ruisselants, dans des poses tragiques, léchés par les flammes pétillantes et rougeâtres des multiples foyers, les calfats ressemblaient à de véritables démons.

|

Le père Mathieu, un vieux loup de mer qui avait traîné sa bosse dans les cinq parties du monde, suivait l’opération d’un air entendu : « Eh les enfants ! dit-il à deux vétérans, ses camarades, qui, comme lui s’étaient assis sur le bord de la cale et considéraient les travailleurs, quand nous serons de l’autre côté, d’où on ne revient jamais, c’est comme ça qu’on nous fera rôtir ». Il mâchonnait un bout de chique en attendant la réponse. « Bah ! je n’ai pas peur, j’ai la conscience tranquille, répliqua Babiaud, le brûle-gueule au coin de sa bouche édentée. — Ni moi non plus, dit le bonhomme Prillaud très tranquillement. » L’échine redressée, le béret en arrière et le ton railleur, il ajouta : « L’enfer, c’est de la blague et le diable avec ».

Le visage du père Mathieu se rembrunit. Avant de parler, et, fixant son interlocuteur : « C’est ce qui te trompe. Le Diable existe ». Ses compagnons se prirent à rire et à le plaisanter. Les yeux bleus du vieux matelot prirent tout à coup, sous la broussaille rousse des sourcils, une expression étrange, et, d’un geste affirmatif, il s’écria : « Oui, oui, le diable existe. Aussi vrai que je m’appelle Mathieu, je l’ai vu comme je vous vois tous les deux ». Il leur fit alors le récit suivant que racontait souvent le petit-fils du père Prillaud.

Le matelot Mathieu, un des meilleurs marins du pays, faisait le bornage avec La Rochelle. C’était un gaillard solide qui en avait vu de rudes au service puis au long cours. Il avait bourlingué sur toutes les mers et n’avait pas froid aux yeux. Quand les vents étaient contraires, que le temps était mauvais, ou que la Jeune Bénigne, le chasse-marée qu’il commandait, avait besoin de réparations, il cultivait les quelques champs et vignes que sa femme Geneviève lui avait apportés en mariage.

Il exploitait aussi une des écluses de Nouron, pêcheries demi-circulaires entourées d’épaisses murailles de pierres sèches que la Marine permet de construire sur les grèves. Mathieu y avait droit de pêche tous les quatre jours pour le tiers du produit. A la saison des vendanges, quand les meuilles sont gras et abondants, souvent il en apportait sa pleine gourbeuille.

Or, une journée d’un commencement d’octobre, sa vinée rentrée, ses champs sarclés, le patron de la Jeune Bénigne reçut l’ordre de charger du sel pour La Rochelle. Mais au moment de laisser la baie du Fiers, malgré le faible tirant d’eau du chasse-marée, comme on entrait en morte-eau, la barque échoua. Mathieu et son matelot poussèrent bien à la gaffe de bâbord et de tribord tant qu’ils purent : pas moyen de se dégager. Ils prirent alors le canot attaché au service de leur bateau, en armèrent les avirons, et, au coucher du soleil, avant la basse-mer, ils étaient rentrés chez eux.

Mathieu ne fut pas autrement contrarié de cette mésaventure fréquente dans ces parages ; en homme débrouillard et pratique, il sut la mettre à profit. Bien que la marée ne se présentât pas de façon favorable, néanmoins pour se distraire et parce qu’il aimait la pêche, après le souper, il alluma une pipe, la fuma paisiblement pendant que Geneviève desservait la table et vers dix-onze heures, il prit ses ustensiles de pêche, les chargea sur l’épaule, saisit son fanal d’écluse et partit pour le Nouron. Le ciel était couvert, la nuit très sombre ; le vent de sud-est avait molli au déclin du soleil et il faisait très calme. En tournant le coin de la venelle des Bonnes-femmes pour prendre le chemin de la côte, Mathieu heurta un brancard de charrette qui sortait d’un portail entrouvert.

Les marins, d’ordinaire, sont superstitieux : mauvais présage, pensa-t-il ; mais sans s’émouvoir davantage, il bourra une pipe et poursuivit sa route par le chemin sablonneux de Mouétroune. Pieds nus, il marchait lentement, d’une allure balancée, souvent s’arrêtait, se tenait aux écoutes, espérant percevoir quelque bruit qui décelât la rencontre prochaine de pêcheurs comme lui. Dans le morne silence de cette nuit noire, un frôlement de tamaris, un cri lointain d’oiseau de mer, les formes étranges d’arbustes que les rayons du vieux phare faisaient surgir de l’ombre le trompaient sans cesse ; aucun pêcheur ne parut.

|

Il se résigna et vit bien qu’il serait seul à faire la pêche. « Toutefois, se dit-il, on ne sait pas », et, quand il eut grimpé la dune, il s’y assit et attendit encore quelques instants... Personne. Il alluma son fanal, reprit ses ustensiles de pêche et descendit sur la plage par une trouée de sable mouvant. Les écluses découvraient complètement et on entendait les grondements sourds des brisants d’Antioche. Mathieu n’avait plus qu’une centaine de mètres à parcourir sur le sable ferme pour atteindre l’entrée de l’écluse du Nouron ; il y fut bientôt. Là, il était chez lui ; le platin de cette pêcherie lui était familier. A grandes enjambées, il le traversa en profondeur, sans souci des pierres qui trébuchaient sous ses pieds, des flaques d’eau et des longs varechs glissants.

Mais, arrivé tout près de la partie de la muraille la plus élevée, malgré l’obscurité profonde de la nuit, ses yeux de marins aperçurent, dressé devant la balise qui marque de pleine mer la place de la muraille, la silhouette immobile presque gigantesque d’un individu qu’il ne sut identifier à aucun partenaire, ami ou connaissance et, il s’en émut. Etait-ce Bernicard, Chauvet, Tardy qui aime à jouer de si bons tours, non, il les aurait bien reconnus. Inutilement, il s’était servi de son fanal afin de mieux dévisager le mystérieux personnage : à chaque tentative pour y parvenir le fanal s’éteignait et se rallumait après.

Ce singulier phénomène qu’il ne s’expliquait pas, l’impassibilité, le mutisme obstiné de l’inconnu, l’isolement en pleine nuit sur cette grève désolée achevèrent de troubler le Patron de la Jeune Bénigne, jusqu’à lui faire passer le frisson : cependant, il fit effort pour dissimuler sa peur, reprit un peu d’aplomb et incontinent il dit à l’homme : « Pourquoi n’as-tu pas allumé ton fanal. » Une voix grave, aux sonorités métalliques lui répond : « Que dis-tu ? Regarde-moi. »

Et Mathieu voit les yeux de l’étrange pêcheur briller soudain comme deux braises. Fasciné par ce regard de feu, effrayé par le rictus grimaçant qu’il accuse, ses jambes se dérobent, une sueur froide l’inonde, puis sans qu’il ait le temps de se reconnaître, il se sent brusquement saisir par le bras. « Viens, dit le Diable, car c’était Lui, n’aie pas peur, ami, éteins ton fanal et suis moi. »

A ce moment il devient tout lumineux, des lueurs rouge-sang rayonnent de sa personne et se reflètent dans le courant d’eau où il a conduit le pauvre Mathieu et où doit se faire la pêche. « Tes partenaires ne viendront pas aujourd’hui, dit le Diable dont la voix sonne comme un cuivre. Tu seras seul à faire la pêche avec moi. Allons au travail ». Des poissons de toute espèce, meuilles et bars surtout, accourent en grand nombre attirés par la vive lumière qu’émettait le Diable. Ils frétillaient à fleur d’eau dans un éblouissement de tons nacrés où rutilaient toutes les pierres précieuses. A cette vue les instincts de notre pêcheur se réveillent, et le sabre à la main il en fait un grand carnage.

Les poissons en tas énormes, s’accumulaient encore grouillants sur le platin couvert de varechs. « Compte-les maintenant, dit le Diable, en faisant entendre un strident éclat de rire. Le nombre que tu trouveras, représentera le terme désormais assigné à ta frêle existence ». Mathieu, accroupi sur la grève en compta quatre-vingt neuf. Puis tout à coup, entendant un effroyable bouillonnement comme celui que produirait du métal en fusion au contact de l’eau, sentant le sol trembler sous ses pieds, il se redressa brusquement, regarda autour de lui et se trouva seul devant l’immensité enténébrée et profonde.

Le vieux matelot, dit-on, aimait à raconter cette fructueuse pêche qu’il assurait avoir faite avec l’aide du Malin, et jusqu’à ce qu’il rendit pieusement son âme à Dieu — ce qui lui advint en effet à l’âge de quatre-vingt-neuf ans il renvoyait à tous les Diables tous ceux qui lui contestaient la véracité de son extraordinaire aventure.

Légendes de la destination Landes -

Armagnac :

__________________

Le vieil orme de Biscarosse

Le vieil orme de Biscarosse

Dans les Landes à Biscarosse, se trouve un orme près de l’église du village; remarquable par son âge avec ses 600 ans; remarquable aussi car c’est un survivant de la graphiose, terrible maladie fongique apparue au début du 20e siècle qui décima une grande partie de la population d’ormes.

Cet arbre est légendaire dans tout le pays en raison d’un étrange phénomène: une couronne de fleurs apparait sur le tronc au même endroit tous les ans. Il est mort en 2010.

La légende :

La légende :

Vers 1450, une jeune bergère, Adeline, fut injustement accusée d’avoir trompé son fiancé Pierre avec un officier anglais dont elle avait repoussé les avances. Pour ménager l’occupant, le conseil des anciens la condamna a être exposée nue, pendant une journée, sous l’arbre de la justice. Au coucher du soleil, elle mourut de honte et de chagrin. Le lendemain, on vit fleurir, sur le tronc de l’orme, à l’endroit où la malheureuse avait la tête, une couronne de fleurs blanches semblable à celle des jeunes mariées. Depuis, tous les ans au printemps, une couronne blanche fleurit au même endroit.

Documentaire vidéo : Photos de l'orme par Emmanuelle Doaré :

Chanson :

L'orme de Biscarosse

A Biscarosse jadis, il se raconte

Qu'une loi édictée par un mari jaloux

Condamnait aveuglément à la honte

Les femmes infidèles à leur époux

Point besoin de procès ni d'autre contrainte

Si un petit soupçon pesait sur l'épousée

D'avoir goûté d'un autre homme l'étreinte

Sans répit elle était châtiée

Refrain :

Encore heureux qu'on n'ait pas puni les hommes

Complices notoires de ces soi-disant péchés

En les attachant au pied d'un grand orme

Les arbres nous auraient manqué

On promenait à travers tout le village

L'épouse volage complètement dévêtue

Qu'elle soit jeune et belle ou laideron hors d'âge

Pour lui enseigner un peu mieux la vertu

Puis on l'exposait aux lazzis populaires

Liée au tronc d'un orme majestueux

Où les âmes hypocrites condamnaient l'adultère

Par des cris irrespectueux

Refrain

Or un jour il advint qu'on conduisit de force

Une jeune épousée fidèle à son mari

Et qu'on lia son corps nu à même l'écorce

Sous les rires injustes et les moqueries

Mais à l'instant où l'on attachait la belle

Le feuillage de l'orme où on l'avait liée

Devint tout aussi blanc qu'une tourterelle

Innocentant la mariée

Refrain

Et c'est depuis ce jour que les feuilles de cet orme

Portent un manteau de velours blanc

[Et c'est depuis toujours, qu'un peu partout les hommes

Jettent la pierre aux femmes dont ils sont les amants]2

Paroles : André Gruffaz

Musique : André Lachenal

Pour écouter la chanson, cliquez --> ICI <--

________________________

La messe de Saint-Sécaire

La messe de Saint-Sécaire.

La messe de Saint Sécaire, en Gascogne, était l'objet d'une croyance selon laquelle de « mauvais prêtres » pouvaient dire une messe noire destinée à jeter un mauvais sort sur une personne déterminée. Les prêtres qui étaient censés la connaître encouraient l'excommunication en raison de son caractère satanique.

La messe de saint Sécaire, comme toutes les messes noires, est une parodie de la messe traditionnelle, où chaque élément du rituel est inversé ou perverti.

- La messe de Saint Sécaire doit être dite dans une église en ruine ou abandonnée.

- L'officiant doit être accompagné d'une de ses maitresses qui lui sert de clerc.

- Au premier coup de onze heures, la messe est dite à l'envers et doit se terminer au douzième coup de minuit.

- L'hostie qu'il bénit est noire et triangulaire (« à trois pointes »).

- Il ne consacre pas le vin, mais boit à la place une eau venant d'un puits où l'on a jeté le corps d'un enfant non baptisé.

- Il fait le signe de croix sur le sol avec son pied gauche.

La conséquence de cette messe était un dépérissement jusqu'à la mort de la personne visée, les docteurs ne pouvaient rien y faire. Sécaire n'est pas un saint du calendrier : ce nom signifie en gascon « sécheur », car la personne visée était supposée « sécher » et mourir. Sorciers, sorcières et jeteurs de sorts avaient fréquemment, croyait-on, le pouvoir de faire « sécher » un bras, ou le bétail, de leur victime.

La conséquence de cette messe était un dépérissement jusqu'à la mort de la personne visée, les docteurs ne pouvaient rien y faire. Sécaire n'est pas un saint du calendrier : ce nom signifie en gascon « sécheur », car la personne visée était supposée « sécher » et mourir. Sorciers, sorcières et jeteurs de sorts avaient fréquemment, croyait-on, le pouvoir de faire « sécher » un bras, ou le bétail, de leur victime.

Selon certains auteurs, il existait une contre-messe qui avait pour effet de faire « sécher » le célébrant et les gens qui l'avaient payé.

--> Lire la version parue dans la« Revue de l’Agenais » paru en 1882. <

Légendes de la destination

Côte Atlantique

_____________________

La légende d’Anchoine

Alors qu’Oleron tenait encore au continent par une large bande de rochers, allant d’Ors à la pointe du Chapus, la Seudre se déversait dans une baie dont les eaux calmes baignaient l’île d’Armotte. L’aspect de la côte saintongeaise, à cette époque lointaine, était bien différent de celui qu’elle présente aujourd’hui.

La « baie d’Anchoine » - ainsi s’appelait le rivage qui est devenu le pertuis de Maumusson - était un vaste lac, communiquant vers l’ouest avec l’Océan. Ce n’est que beaucoup plus tard, quand furent emportés les rochers du Chapus par les courants, que le passage de Maumusson s’élargit, que l’île d’Arvert, ou d’Allevert, se forma au sud de celle d’Armotte disparue.

Quand les peuples d’Orient envahirent la Gaule, plusieurs tribus descendirent le cours de la Garonne jusqu’à l’Océan. Ce sont des Phéniciens qui, voyant une baie profonde, à l’abri d’un promontoire, firent voile vers l’île d’Armotte. On sait qu’ils étaient des navigateurs hardis, les véritables princes des mers.

En abordant sur le littoral, en entrant dans un golfe que les marées ne paraissaient pas agiter, ils comprirent que c’était là un point propice aux trafics maritimes. L’île d’Armotte était presque entièrement couverte de bois, ne présentant aucune difficulté d’approche, son sol paraissait fertile, il serait aisé de créer, sur cette terre isolée, un petit port de pêche et d’y vivre en toute tranquillité.

La tribu en prit possession et, après quelques années, une ville modeste y était construite qui s’appela successivement, Sanchoniate, du nom du chef de la tribu, puis, Anchoniate, Anchoine.

L’île d’Armotte se peupla peu à peu, mais, après deux siècles d’occupation, les Phéniciens en furent chassés par les peuples migrateurs qui se ruaient sur l’Occident. Anchoine vit venir des Celtes, des Ibères, sans que son importance maritime eût trop à en souffrir. Le pays était salubre, les pêcheries productives, il n’en fallait pas davantage pour retenir les nouveaux venus. Plusieurs tribus celtiques prirent possession des îles de la rive gauche de la Seudre, cependant que les Ibères traversaient la mer pour se diriger vers les Pyrénées. Une immense forêt couvrait le plateau séparant le cours de la Seudre des eaux du golfe. Cette forêt, qui existait encore au Moyen Age sous le nom de forêt de Satiste, se continuait sur le territoire d’Armotte. A la pointe ouest de cette île, Anchoine abritait des familles gauloises, jalouses de leurs traditions, de leurs croyances, de leurs moeurs. Ce sont elles qu’on trouve à la base de l’arbre généalogique des Santons.

Les druides, les prêtresses, entretenaient chez les Santons le fanatisme et les superstitions. Ils développaient en eux les sentiments de vie libre et d’attachement à la terre natale, pour lesquels ils devaient lutter pendant des siècles. Conserver leur indépendance, s’insurger contre toute oppression, s’opposer par la force brutale des armes à l’affaiblissement de leur petite patrie, les ont portés, dès la plus haute Antiquité, à des actes de désespoir. La conquête des Gaules par César jeta le plus grand trouble parmi les peuples santons. A mesure que s’avançaient vers l’ouest les légions romaines, tout le pays de Saintonge tressaillit d’épouvante et s’affola. Les hommes, les femmes, eurent le pressentiment qu’une calamité publique les menaçait. Eux, qui ne connaissaient pas la peur, frémirent, non de crainte, mais d’indignation.

Dans l’ancienne Gaule, chaque peuplade avait sa « fada », sorte de sorcière à laquelle tout le monde accordait une confiance aveugle. On voyait en elle une fée sacrée, envoyée sur la terre par le dieu Teutatès. Elle participait aux cérémonies religieuses des druides, à la tête des prêtresses. Myrghèle, la fada des Santons, s’était retirée dans l’île d’Armotte à l’approche des soldats de César, et se cachait à Anchoine, où elle jetait des sorts et mettait le trouble dans les esprits. Une secte de druides et de druidesses s’y trouvait déjà depuis longtemps. Dans la partie la plus sauvage de l’île, sous les grands chênes, dont les feuilles se mêlaient aux boules blanches du gui, existait un cercle de hautes pierres levées entourant un dolmen. C’est là que se célébrait, de temps immémorial, le culte païen des Gaulois.

Ce dolmen, masse de pierre informe, bloc monstrueux élevé, à hauteur d’homme, sur quatre piliers de pierres frustes, avait quelque chose de sinistre. Au milieu de la table apparaissait un trou rond, et assez large pour permettre de voir un coin du ciel. C’est par ce trou que s’écoulait le sang des victimes quand se faisaient les sacrifices humains.

L’île d’Armotte, presque inconnue dans l’intérieur des terres, devait, avant de disparaître, être témoin des horreurs barbares du paganisme. Ses habitants, quelques centaines, s’adonnant à la pêche, à la chasse, à la culture des céréales, vivant dans le calme et la solitude devant une mer apaisée, abrités par une épaisse forêt, voulurent, avant de préparer la résistance contre l’envahisseur qui s’approchait, consulter leurs prêtres, leur demander aide et protection. Druides et druidesses jugèrent que c’est à la fada qu’il fallait s’adresser.

Myrghèle, cachée dans sa petite cabane d’Anchoine, était amoureuse. Celui qu’elle aimait restait insensible à ses avances et lui avoua qu’il s’était fiancé à Sylvane, la fille d’un pêcheur, dont l’amour était égal au sien. Ils devaient s’épouser bientôt. La fada voua, dès lors, à Sylvane, une haine farouche en se jurant d’empêcher le mariage. Comment ? Elle ne savait pas encore.

C’est à ce moment que se tint une assemblée de druides dans la clairière du dolmen pour répondre au désir des habitants de l’île. Myrghèle était au milieu d’eux, enveloppée dans une cape gauloise d’une blancheur éclatante. Neuf druidesses, toutes vêtues de blanc, l’entouraient. Rangés en cercle, le front couronné de gui, tenant à la main une faucille d’or, les prêtres attendaient religieusement la décision de la fada sacrée. L’expression sévère de sa physionomie, la fixité de son regard d’hallucinée, la hardiesse de sa parole, allaient produire sur l’assistance une véritable fascination.

C’était le soir. Les dernières lueurs du crépuscule s’éteignaient sur la mer, la lune montait lentement dans le ciel. Il y avait quelque chose de si étrange, de si impressionnant dans ce groupe de robes blanches, immobiles sous les chênes, qu’on pouvait croire que c’étaient les ombres de la nuit, vêtues en fantômes, qui se trouvaient à un rendez-vous mystérieux dans ce coin de forêt sauvage. Montée sur une pierre grossière, près du dolmen, dominant l’assemblée, les cheveux en désordre, sa cape tombée à ses pieds, la poitrine demi-nue, Myrghèle clamait avec exaltation l’oracle des dieux. Un rayon de lune, filtrant à travers les branches, éclairait son visage transfiguré, donnait à cette femme l’aspect d’un spectre hideux.

« Ecoutez, criait l’ignoble sorcière, écoutez la voix de Teutatès qui vibre en moi. Je suis l’envoyée des dieux pour vous guider, pour vous sauver à l’heure du danger. Redressez-vous, prêtres qui m’écoutez, allez dire au peuple que Teutatès ne l’abandonnera pas, mais qu’il exige du sang, du sang pur de vierge ! Allez, et amenez ici la plus belle des vierges de l’île d’Armotte. Vous la connaissez, c’est Sylvane. Le Maître nous écoute, il faut que cette nuit même elle soit immolée sur l’autel sacré des ancêtres. Obéissez, pour conjurer les menaces du destin ! »

La voix terrible se tut, brisée par un effort surhumain, par une surexcitation de folie et de haine. A cet appel farouche succéda un effroyable silence, comme si un souffle de mort venait de passer sur les bois endormis, et l’on ne perçut plus que le frôlement des robes des prêtres et des druidesses disparaissant dans les ténèbres. La fada, l’ignoble fée, restée seule au pied du dolmen, la face crispée par un rictus satanique, attendait l’heure prochaine de sa vengeance.

Minuit. La lune est maintenant voilée de gros nuages noirs. Là-bas, vers l’ouest, un grondement sourd monte du large banc de sable qui barre l’entrée de la baie d’Anchoine. Ce bruit lointain, inaccoutumé, se rapproche sous la poussée des vents du large, semble l’annonciateur d’une tempête. Dans l’obscurité, les druides rentrent sous bois, un à un, se faufilent entre les chênes, viennent ranger autour du monument celtique. Ce sont bien des fantômes, des fantômes de mort, qui marchent dans les ténèbres. Et le grondement de l’Océan se fait plus lugubre, roule vers la clairière avec une force croissante, comme si quelque ouragan, venant d’un monde inconnu, chassait devant lui des flots soulevés jusque dans leur profondeur.

Le moment tragique était arrivé. Quatre hommes, vêtus de peaux de bêtes, les cheveux incultes tombant sur leurs épaules, surgirent dans la nuit, portant une femme à demi morte, dont les gémissements auraient ému des êtres moins sauvages. La tempête faisait rage, les arbres, secoués d’un étrange frémissement, semblaient se serrer les uns contre les autres, comme pour faire plus grande la clairière maudite où le dolmen, aux contours noyés d’ombre, s’allongeait, pareil à une pierre tombale posée au-dessus de la fosse d’un géant.

Trois druidesses, drapées dans leurs robes flottantes, s’avancèrent pour saisir la victime, pendant que les prêtres chantaient un psaume mystique, dont les notes se perdaient dans la nuit. Myrghèle, mue par une force supérieure, escalada le dolmen et les trois druidesses jetèrent Sylvane sur la table de granit. Avec des gestes brusques et saccadés, la fada, horrible à voir, les traits décomposés, la figure grimaçante, dévêtit brutalement la victime et, tirant un stylet de sa ceinture, s’agenouilla pour lui percer le coeur.

A la minute même où Sylvane allait être immolée, un éclair déchira le ciel, un cataclysme effroyable bouleversa l’île d’Armotte. La terre trembla, un abîme immense, monstrueux, s’ouvrit brusquement, où le dolmen et tous ceux qui l’entouraient disparurent. Les arbres s’abattirent les uns sur les autres et tombèrent dans le gouffre. La mer déchaînée montait, montait toujours, avec une violence croissante, submergeait, d’un raz de marée dévastateur, l’île entière.

Au soleil levant, Anchoine n’existait plus, tous ses habitants avaient été noyés. La foudre, la tempête, l’Océan en furie s’unirent en ce temps-là pour modifier profondément la configuration du rivage. Armotte disparue, les flots eurent, par la suite, toute facilité pour aller saper, déchiqueter, et enfin abattre les rochers du Chapus.

La baie d’Anchoine allait devenir, au cours des siècles, le pertuis de Maumusson, et le territoire d’Oléron, l’île qu’ont trouvée les proconsuls romains au début de l’ère chrétienne. On voit aujourd’hui les ruines d’un dolmen à la pointe du rocher d’Ors, sur la côte d’Oléron, à une faible distance de la situation présumée de l’île d’Armotte. Si on pense aux perturbations géologiques qui ont apporté tant de changements à cette partie du littoral, il est permis de supposer que le dolmen d’Anchoine, après avoir été roulé par les flots dans les profondeurs sous-marines, s’est trouvé à la pointe d’Ors quand le niveau des eaux a baissé. N’a-t-on pas la preuve de cet abaissement dans la position actuelle des grottes de Meschers ?

Les légendes s’inscrivent en marge de l’histoire, mais elles sont, bien souvent, l’écho de traditions millénaires, ayant trouvé leur origine dans des événements ou des faits qui ne sauraient être purement imaginaires. L’existence d’Anchoine ne peut être mise en doute, non plus que celle de l’île d’Armotte et des autres îles du pays d’Arvert, devenues continentales.

Au Moyen Age, des marins ont affirmé, alors qu’ils naviguaient près de l’embouchure de la Seudre, avoir vu, par mer calme et limpide, des toitures, des crêtes de murailles presque à fleur d’eau. Ils avaient l’impression de passer au-dessus d’une petite ville immergée, tant étaient nombreuses les ruines de constructions.

Encore une légende, dira-t-on ? Peut-être. Ce qui n’en est pas une, c’est l’existence actuelle du « fond d’Anchoine », près de Ronce-les-Bains, et du petit écueil de Barat, à l’embouchure de la Seudre, reste d’un îlot qui a tenu à la terre ferme et était cultivé au XIVe siècle. (Extrait de « Devant Cordouan. Royan et la presqu’île d’Arvert », paru en 1934)

Sources : http://www.france-pittoresque.com