- Accueil

- Catalogue des artistes peintres classiques

- Vermeer Juan

Vermeer Juan

___

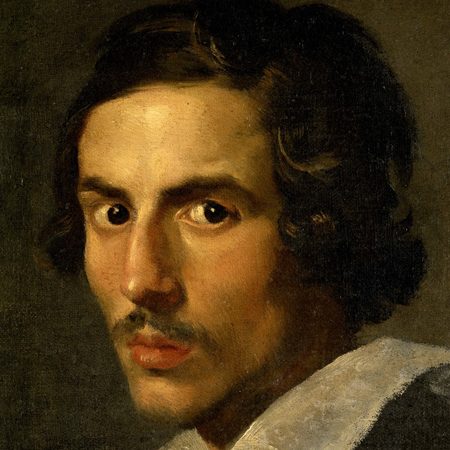

Juan Vermeer (Delft 1632-1675) egalement appelé Juan ou Johannes Vermeer Van Delft est le fils de Reynier Jansz de Delft,tisserand en soie, aubergiste et maqrchand d'art protestant.Le jeune peintre probablement forme par Leonaert Brameret Carel Fabritus herite en 1652 de la fortune et du commerce de son père.

Le père de Vermeer s'appelait Reynier Janzsoon. Selon la tradition hollandaise qui consistait à transmettre le prénom et non le patronyme du père, le maître de la peinture aurait alors dû s'appeler Johannes Reynierzoon. Pourtant, il a été rapporté que son père avait un surnom, celui de Ver Meer, qui signifie "homme de la mère". C'est donc le surnom de son père que Vermeer a finalement choisi pour signer ses compositions.

Au cours des annèes suivantes il se consacre au commerce d'art.En 1653,Vermeer épouse Catharina Bolnes,une jeune catholique.Le couple a eu quinze enfants, ce qui était plus fréquent à l'époque de Vermeer qu'à la nôtre. Parmi eux, quatre décèdent au cours de la petite enfance. Si Vermeer a connu des jours de prospérité financière, notamment dans les premières années de son mariage, sa famille nombreuse est rapidement devenue un fardeau quand la guerre a éclaté et qu'elle l'a ruiné.

La même année il est admis dans la guilde de Saint Luc de Delft avec le rang de maître.Il y exerce en 1662-1663 et 1670-1671.les fonctions de hooldman c'est à dire de president.

En 1672 il est appelé à la Haye comme expert,pour juger de l'authenticitè de toiles attribuèes à Holbein,Giorgone ,et Titien.Malgrè le grand prestige dont il jouit Vermeer vit dans la gêne jusquà la fin de sa vie.

Selon les historiens, la capacité de Vermeer à opérer des précisions aussi subtiles dans les perspectives et effets de lumières produits serait liée à l'utilisation qu'il faisait d'une camera oscura. Plus communément appelé chambre noire, ce dispositif découvert au xe siècle permet de projeter la lumière reflétée par les objets sur une surface plane.

_______________

__________________

_________________

Bibliothèque

________________________

La notoriété de Vermeer n'est pas proportionnelle à la quantité de tableaux qu'il a produits. Sur l'ensemble de sa carrière, on estime à 45 le nombre d'œuvres qui lui sont attribuées, dont seulement 35 ont pu être conservées. Il n'en est pas moins placé, aux côtés de Rembrandt, au rang des maîtres du siècle d'or néerlandais.

Après sa mort, l'œuvre de Vermeer est tombée pendant un temps dans l'oubli, au profit d'une peinture plus religieuse et historique. Au cours du xxe siècle, la popularité de Vermeer se réaffirme, mais le manque d'informations sur l'artiste fait peser l'incertitude quant à l'attribution de certaines toiles, toutes n'ayant pas été signées du peintre, comme l'huile sur bois intitulée La Jeune Fille à la flûte, et certaines ayant été formellement identifiées comme des faux, comme La Jeune Fille riant. Nombre de faussaires et d’escrocs ont vu à travers Vermeer une véritable aubaine.

On reconnaît presque immédiatement les scènes d'intérieur du grand peintre néerlandais. Au-delà de sa façon de peindre, Vermeer reproduit constamment les mêmes éléments, les mêmes objets et mobiliers, comme la cruche en porcelaine, présente sur nombre de ses toiles. La quasi-totalité de ses peintures sont également éclairées de la gauche vers la droite.

Selon les historiens, la capacité de Vermeer à opérer des précisions aussi subtiles dans les perspectives et effets de lumières produits serait liée à l'utilisation qu'il faisait d'une camera oscura. Plus communément appelé chambre noire, ce dispositif découvert au xe siècle permet de projeter la lumière reflétée par les objets sur une surface plane.

Pour étudier une œuvre, les historiens d'art se basent essentiellement sur les dessins préparatoires, les esquisses et autres croquis si précieux pour comprendre le travail de l'artiste. De Vermeer, aucun brouillon n'a été retrouvé, et peu d'éléments permettent aux chercheurs d'éclairer sur sa façon de procéder.

Son oeuvre integrale ne compte plus de 34 tableaux

Penseur de Perles (1662-1664) National Galery of art washington

l atelier du peintre (1666-1667) Kunsthstonnnnisches Museum Vienne

la jeune femme en bleu (1669-1670) Rijksmuseum Amestadam

Sa Galerie

1  2

2

3 ![]()

la Denteliere

1669-1670

Huile sur bois transposèe sur toile

Exposè

Paris

Musèe du Louvre

___________________________

Dans la litterature hollandaise,comme dans la tradition picturalel activitè de la dentellière est considèrèe comme le symbole même de la vertu domestique.On peut egalement rattacher à ce monde de vie exemplaire le petit livre de prières posè sur la table à côtè du carreau entrouvert d'où s'echappent des fils blancs etrouges.

l execution picturale fascinante ainsi que le costume de la coiffure de la jeune femme donne à penser que ce petit tableau intime à dû être réalisè vers 1670.

____________

Vue de Delft

Huile sur toile

Mauritshuis

la Haye

____________

Cette toile est le seul grand tableau de paysage quait realisè Vermeer.Celui là priviligie en effet les interieurs peuplès de quelques personnages,generalement feminins.

Cette vue de Delft depuis le sud reproduit avec une grande exactitude topographique dans la chaude lumière du soir convainc par son execution anticonventionnelle marquèe par une admirable precision des details.

Ce procédè engendre une atmosphère tout à fait remarquable.

La restauration de ce tableau entreprit en 1994 à permis d'ètablir que Vermeer utilisait comme fond d'importantes masses de cèruse mêlée de sable pour donner un certain relief à la surface picturale.

verre de vin

huile sur toile

réalisé, selon les experts,

1660-1661

__________

exposè

Berlin

Gemaldegalerie SMPK

____________________

Il représente, dans un intérieur hollandais, une femme en rouge assise devant une table, en train de finir un verre de vin. Un homme, debout derrière elle, tient un pichet de la main droite, posé sur la table. La composition est, par de nombreux aspects, typique des scènes de genre développées à Delft par Pieter de Hooch au début des années 1650, et l'idée de séduction qui s'en dégage se double, selon toute vraisemblance, d'une portée moralisante.

Vermeer est âgé d'environ 27 ans quand il peint Le Verre de vin. Selon Walter Liedtke, « aucune analyse s'attachant aux conventions artistiques ne peut parvenir à suggérer la beauté pure et l'extraordinaire raffinement d'un tableau tel que Le Verre de vin, qui peut être considéré comme la première de ses œuvres de complète maturité ».

Depuis 1901, le tableau appartient aux collections de la Gemäldegalerie de Berlin (Stiftung Preußischer Kulturbesitz).

chaque element figuratif de cette toile se rattache à la devise moralisatrice Serva modum (il faut mesure garder)

Si le rapprochement avec Pieter de Hooch se justifie également par la reprise du motif en damier ocre-orangé et noir du sol carrelé, Vermeer se démarque cependant assez nettement de celui-ci par le choix d'un intérieur beaucoup plus élégant.

Les habits des personnages, le tapis persan en guise de nappe, le tableau accroché sur le mur du fond et luxueusement encadré, ainsi que les armoiries sur la vitre de la fenêtre de droite suggèrent en effet une classe sociale bien plus aisée que celles des toiles du vieux maîtr

La fille emblématique de Vermeer avec la boucle d'oreille en perle a été vendue par nos soins en 1881. Découvrez plus de perles inattendues à la maison d'encan Venduehuis La Haye

______________________

Venduehuis Den Haag, veilingexperts met passie voor kunst en antiek.

______________________

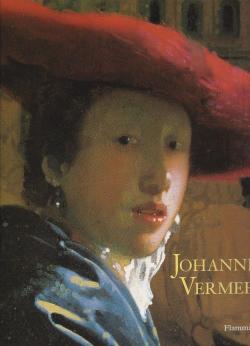

La Jeune Fille à la perle

analyse de Wilkipedia

(en néerlandais : Meisje met de parel) est une peinture à l'huile sur toile réalisée par le peintre néerlandais Johannes Vermeer vers 1665. Ce tableau de moyenne dimension est un portrait en buste d'une jeune femme anonyme peut-être l'une des filles de Vermeer — portant une perle à l'oreille ainsi qu'un turban sur la tête. Pour sa composition et son sujet proches de l'œuvre de Léonard de Vinci, on la surnomme aussi la « Joconde du Nord ».

Si le tableau révèle une influence certaine de l'art du portrait italien, il appartient surtout au genre pictural des tronies, études de caractères typiques de l'art des Provinces-Unies du milieu du xviie siècle. La Jeune Fille à la perle est à ce titre représentatif de l'âge d'or de la peinture néerlandaise, période d'une richesse exceptionnelle dans la création picturale européenne.

De nos jours, le tableau, le plus populaire de Vermeer, est tenu pour un des chefs-d'œuvre du peintre en raison de sa composition et de l'atmosphère qu'il dégage. Cette reconnaissance est pourtant relativement récente puisque la toile a été oubliée plus de deux cents ans, jusqu'à ce que le collectionneur d'art Arnoldus Andries des Tombe la redécouvre, et la lègue en 1903 au musée du Mauritshuis, à La Haye aux Pays-Bas. Depuis cette date, le tableau y est toujours conservé et exposé. En 1994, il bénéficie d'une restauration qui permet de mieux en apprécier la qualité mais aussi de comprendre plus précisément la technique employée par Vermeer

L'œuvre est réalisée sur toile et utilise comme médium de la peinture à l'huile ; pratiquement carrée (44,5 × 39 cm), elle est de taille moyenne Elle est présentée dans un cadre de bois marron clair sculpté de motifs floraux, large d'une dizaine de centimètres.

Elle représente une adolescente (ou une très jeune adulte) en buste, sur un arrière-plan d'un noir uniforme. Les épaules tournées vers la gauche du cadre, elle est montrée de trois quarts dos. Sa tête effectue une rotation vers la gauche, ce qui découvre son visage de trois quarts face. Elle fixe le spectateur de ses yeux en coin, et semble s'adresser à lui de sa bouche entrouverte, aux lèvres rouges et pulpeuses.

Sa tête est couverte d'un turban bleu outremer et blanc, surmonté d'un tissu jaune qui lui pend dans le dos. C'est en référence à cet attribut exotique que l'œuvre a d'abord été désignée comme La Jeune Fille au turban

. Par ailleurs, elle porte au lobe de l'oreille gauche (la seule visible dans cette pose) une perle qui donne à la toile son nom officiel actuel même si la nature exacte du pendant d'oreille est encore discutée5. La jeune femme est vêtue de ce qui semble être une veste, au tissu lourd offrant peu de plis d'une couleur ocre foncé, voire marron, rehaussée d'un col blanc.

Une lumière franche, provenant du bord gauche du tableau, éclaire le modèle pratiquement de face. Elle produit un jeu d'ombres variées sur son dos et l'arrière de sa tête, dans la moitié droite de l'œuvre. C'est dans cette partie ombrée que se détache le scintillement des reflets du pendant d'oreille.

Le tableau est signé ![]() . ; les lettres I, V et M, à gauche, sont ligaturées (la lettre J s'écrivant encore parfois I au xviie siècle)1. La signature est peinte dans des tons proches de ceux du fond de l'arrière-plan sur lequel elle apparaît, ce qui fait qu'elle est très peu visible sur la toile, et pratiquement jamais sur les reproductions de l'œuvre6.

. ; les lettres I, V et M, à gauche, sont ligaturées (la lettre J s'écrivant encore parfois I au xviie siècle)1. La signature est peinte dans des tons proches de ceux du fond de l'arrière-plan sur lequel elle apparaît, ce qui fait qu'elle est très peu visible sur la toile, et pratiquement jamais sur les reproductions de l'œuvre6.

Le tableau ne porte pas de mention de date, mais les chercheurs estiment qu'il a été peint aux alentours de 1665 : « entre 1664 et 1665 » selon l'historien de l'art John Mickaël Montias, « entre 1665 et 1667 » selon son confrère Walter Liedtke, « entre 1665 et 1666 » selon le conservateur du département d'Art européen du nord de la National Gallery of Art de Washington, Arthur Wheelock, ou, plus simplement, « vers 1665 » selon le site du Mauritshuis.

Il semble que l'œuvre n'ait pas reçu de titre spécifique à sa création, et ait d'abord été désignée par sa seule appellation générique de « tronie ». À sa redécouverte par le collectionneur d'art Arnoldus Andries des Tombe, elle est d'abord sobrement nommée comme « Jeune Fille » (par exemple en 1908) ou « Tête de jeune fille » (« Head of a Girl » en 1952).

Ce n'est qu'à partir de la seconde moitié du xxe siècle qu'elle est désignée en référence à l'attribut du turban (« Jeune Fille au Turban » en 1952 et 1974, chez deux auteurs différents). Enfin, à partir du milieu des années 1970, apparaît le titre de La Jeune Fille à la perle qui s'impose progressivement, notamment après le succès du roman de Tracy Chevalier, traduit en français en 2000. En 1995, le Mauritshuis lui-même avait entériné cette appellation, désormais généralisée.

En raison de sa composition et de son sujet proches de l'œuvre de Léonard de Vinci, le tableau est également surnommé la « Joconde du Nord » ou « Joconde hollandaise », expression du critique d'art Théophile Thoré-Burger.

Commanditaire et propriétaires successifs

Il est difficile de savoir pour qui cette œuvre a été réalisée. Deux clients et protecteurs principaux de Vermeer ont été identifiés : le boulanger Hendrick van Buyten et Pieter van Ruijven, un riche percepteur travaillant pour la ville de Delft, dont les liens avec le peintre ont vraisemblablement dépassé le simple rapport de clientèle pour une amitié plus profonde. La Jeune Fille à la perle semble avoir d'abord été acquise par ce dernier

Le tableau pourrait en effet correspondre à l'une des trois tronies vendues aux enchères à Amsterdam le , à l'occasion de la succession de l'imprimeur delftois Jacob Dissius, le beau-père de Pieter van Ruijven. Les no 38, 39 et 40 du catalogue de cette vente, qui ne comporte pas moins de vingt-et-une œuvres de Vermeer sont respectivement désignés comme tels : « Tronie en habits anciens, d'un art consommé » (vendu 36 florins), « Un autre de Vermeer » 17 florins), « Pendant du même » (vendu pour la même somme)10.

À partir de là, on en a déduit que le tableau avait pu être acheté à Vermeer ou à sa femme par Pieter van Ruijven. À la suite des décès et héritages successifs, il serait alors passé entre les mains de Maria de Knuijt, la veuve de Pieter van Ruijven, entre 1674 et 1681, puis de leur fille Magdalena van Ruijven, alors mariée à Jacob Dissius, jusqu'en 1682, et enfin de Jacob Dissius devenu veuf, jusqu'à sa mort en 1695. Tous ces propriétaires probables résidaient à Delft.

L'œuvre tombe dans un oubli de près de deux siècles, avant de réapparaître lors de la vente Braams, à La Haye, en 1881. Sur les conseils de son ami avocat, le haut fonctionnaire et homme politique Victor de Stuers qui pense qu'il s'agit d'un tableau de Vermeer21, le collectionneur d'art Arnoldus Andries des Tombe achète aux enchères pour seulement deux florins et trente cents une toile sale et non signée. L'hypothèse se révèle exacte, puisque le nettoyage fait apparaître la signature du peintre.

De 1881 à 1902, des Tombe prête le tableau au Mauritshuis, avant de le léguer au musée à sa mort, en , legs finalisé en 1903. Depuis cette date, le tableau est la propriété du Mauritshuis où il fait partie de l'exposition permanente

'œuvre est restaurée en 1994. Ce travail donne lieu à une véritable mise en scène puisqu'il se déroule non pas dans le secret du laboratoire du musée, mais sous les yeux mêmes du public. Le vieux vernis jauni est alors enlevé et remplacé, rendant aux couleurs leur éclat d'origine.

Ce nettoyage a révélé un petit point de couleur constitué de deux taches roses superposées, et figurant un reflet humide juste au-dessous de la commissure gauche des lèvres du modèle

À l'inverse, une petite tache blanche sur la perle, d'une autre main que celle de Vermeer, a été ôtée. Enfin, le travail de restauration mené sur ce tableau ainsi que sur la Vue de Delft a permis une étude en profondeur des techniques utilisées par Vermeer lors de l'élaboration de ses toiles.

Vermeer peint La Jeune Fille à la perle vers la fin de ce qu'on appelle l'âge d'or de la peinture néerlandaise, période allant de la fin des années 1620 à l'invasion française de 1672, lors de la Guerre de Hollande, et durant laquelle la peinture est profondément influencée par la société entière. Outre Johannes Vermeer, les peintres les plus représentatifs en sont Gerard ter Borch, Ferdinand Bol, Frans Hals ou Rembrandt.

À cette époque, le marché de l'art dans les Provinces-Unies est fortement développé. Dans cette république constituant alors une puissance commerciale de premier plan en Europe et dans le monde, les citoyens forment une société bourgeoise où l'art constitue non seulement un marqueur social, mais aussi un placement financier, au même titre que l'immobilier par exemple.

De ce fait, le marché de l'art devient rapidement hautement spéculatif, et Delft, la ville où Vermeer exerce l'activité de peintre mais aussi de marchand d'art, n'échappe pas à cette intense activité artistique. Progressivement, la possession de tableaux se diffuse à travers l'ensemble de la société. Ce marché privé de l'art privilégie donc les œuvres destinées à être accrochées au mur, de petites dimensions, comme l'est La Jeune Fille à la perle (44,5 × 39 cm).

L'art de cette période subit néanmoins la forte influence du calvinisme néerlandais, qui proscrit la représentation de thèmes religieux en voulant se limiter à l'étude de la parole de Dieu. Sont alors promus des genres picturaux considérés comme inférieurs dans les autres parties de l'Europe. Parmi ceux-ci se trouvent le portrait, ainsi qu'un sous-genre propre aux Provinces-unies, la tronie, auquel La Jeune Fille à la perle appartient

. Alors que le portrait vise à individualiser une personne réelle, la tronie d'un ancien mot hollandais signifiant « trogne », « tête » ou « physionomie » tient l'identité du modèle comme sans importance, et insiste au contraire sur sa mise en situation (exagération des traits, représentation dans un costume exotique, etc.), pour constituer une véritable étude de caractère.

Scène de repas, tableau néerlandais anonyme du xviie siècle d'inspiration caravagiste.

Par ailleurs, le portrait hollandais de cette époque témoigne d'une forte influence de l'Italie, qui correspond notamment à la diffusion du caravagisme dans les Provinces-Unies à la faveur des voyages des peintres hollandais. À côté de l'école caravagesque d'Utrecht, certains historiens d'art évoquent même une « culture du caravagisme de Delft », tant cette tradition picturale s'est intensément propagée dans la ville de Vermeer

. Si ce dernier n'est jamais allé en Italie, La Jeune Fille à la perle témoigne cependant d'une maîtrise du clair-obscur tout à fait caractéristique du caravagisme ; et les connaissances de Vermeer en matière d'art italien sont considérées comme suffisamment fines pour qu'il soit mandaté en 1672 à La Haye en tant qu'expert pour juger de l’authenticité d’œuvres prêtées à Titien, Michel-Ange, Giorgione ou Raphaël.

Sources d'inspiration possibles

Ce qui frappe d'emblée est le mouvement de la jeune fille qui se retourne et regarde le spectateur par-dessus son épaule. Cette pose si caractéristique est un italianisme, et a été inaugurée par le Portrait d'homme (dit l’Arioste) du Titien, datant de 1512. Autre influence italienne possible, celle de Raphaël et de son Portrait de Bindo Altoviti (vers 1515), tant par la pose du modèle que par la couleur de l'arrière-plan celui de La Jeune Fille à la perle devant initialement être d'un vert sombre assez similaire.

- Œuvres italiennes ayant pu servir de modèle pour la pose et la composition de La Jeune Fille à la perle.

-

La pose « regard par-dessus l'épaule » peut être un emprunt au Portrait d'homme (dit l'Arioste) du Titien, peint 150 ans plus tôt.

-

Le Portrait de Bindo Altoviti de Raphaël propose une pose et une couleur d'arrière-plan similaires.

Par ailleurs, l'influence de La Joconde que Léonard de Vinci a peinte entre 1503 et 1506 dépasse le simple rapprochement anecdotique, et justifie pleinement le surnom de « Joconde du Nord » attribué à La Jeune Fille à la perle. Le choix de représenter une jeune fille claire sur un fond sombre pour accentuer le contraste, et ainsi l'effet de présence, correspond en effet aux préconisations de Léonard, telles qu'elles sont formulées dans le fragment 232 de son Traité de la peinture

De plus, Vermeer propose sa propre version de la technique du sfumato que le maître italien avait théorisée puis utilisée dans son œuvre. Ainsi, les lignes de contours s'estompent dans des transitions subtiles entre le visage éclairé et l'ombre de l'arrière-plan, notamment au niveau de la ligne des cils de l'œil droit.

La vivacité de l'éclairage rend également invisible l'arête du nez, littéralement fondue avec la joue droite. Ce choix s'écarte très nettement de la technique des portraitistes du temps de Vermeer, tels Gérard Dou (1613-1675) ou Frans van Mieris de Oudere (1635-1681).

- Léonard et « la Joconde du Nord ».

-

Détail de La Joconde de Léonard de Vinci permettant d'apprécier l'usage du sfumato qu'utilise également Vermeer dans La Jeune Fille à la perle.

-

Détail de La Jeune Fille à la perle permettant de constater que l'arête du nez est littéralement fondue dans la joue du modèle.

Michael Sweerts, Jeune servante, vers 1660-61, 61 × 53,5 cm, Maurithuis (prêt), La Haye.

Enfin, le motif, rare à l'époque, du turban, s'inscrit dans la lignée d'œuvres telles que Le Jeune Homme au turban tenant un bouquet de Michael Sweerts, l’Autoportrait en costume oriental de Rembrandt, ou, plus lointainement encore, de L'Homme au turban rouge de Jan van Eyck

. Walter Liedtke insiste notamment sur le rapprochement avec le peintre bruxellois contemporain de Vermeer Michael Sweerts en citant, outre son Jeune homme au turban, une autre tronie représentant une jeune servante, effectuée vers 1660, et aux similitudes de pose ou d'expression assez troublantes.

Le modèle

Concernant le modèle, on ignore si la jeune fille représentée est une simple femme de Delft, une servante de la famille, ou une des filles de Vermeer.

En l'absence de toute forme de preuve vérifiable, les avis penchent majoritairement vers cette dernière hypothèse, et plus particulièrement Maria, la fille aînée du peintre, âgée de 12 ou 13 ans à l'époque de la création de l'œuvre

. Certains chercheurs pensent également retrouver le même modèle dans L'Art de la peinture et La Dame au collier de perles49. Pour d'autres, il pourrait s'agir d'Élisabeth (Lijsbeth), la deuxième fille de Vermeer, certes plus jeune, mais, selon la date à laquelle on considère que l'œuvre a été peinte, possiblement âgée de 10 ans. Cette dernière hypothèse est néanmoins réfutée par certains chercheurs, qui identifient Élisabeth dans d'autres œuvres du peintre (notamment la Jeune femme écrivant une lettre, Une femme jouant de la guitare ou La Dentellière).

Quoi qu'il en soit, l'âge du modèle correspond à une tranche d'âge de 12 à 15 ans, soit celui d'une des deux filles du peintre.

Certains auteurs ont d'ailleurs la quasi-certitude que Vermeer a pris une de ses filles comme modèle, la grande majorité des femmes apparaissant dans ses peintures étant son épouse, ses filles ou sa belle-mère.

Il s'agit là d'une pratique courante de l'époque, volontiers pratiquée par Rembrandt. L'économie réalisée par l'emploi d'un modèle non rémunéré est également non négligeable, et aurait pu en partie compenser l'achat de pigments coûteux5

Ces recherches infirment donc l'idée selon laquelle le modèle serait une servante officiant dans la maison du peintre, légende popularisée par le roman de Tracy Chevalier. Elle ne ressemble en tous cas en rien à l'autre servante qui a posé dans La Laitière, et qui pourrait être Tanneke, servante de la mère de Catharina Bolnes, l'épouse du peintre57. Bien plus, l'idée d'une relation amoureuse entre le peintre et sa servante-modèle tient plus de la romance qu'il ne correspond à ce que l'on sait de la biographie de Vermeer, mari aimant et père attentif d'une famille nombreuse.

Ces interrogations sont considérées comme largement vaines par certains historiens d'art, qui arguent du fait que La Jeune Fille à la perle est, non un portrait visant à individualiser une personne précise, mais une tronie, c'est-à-dire une œuvre dont l'objet est de représenter une physionomie ; aussi l'identité du modèle importe-t-elle peu au commanditaire. Dans le cas de La Jeune Fille à la perle, il s'agit seulement de représenter un personnage portant un vêtement exotique.

Analyse[

L'art du portrait

La Jeune fille à la perle frappe d'emblée par l'illusion de vie et d'immédiateté qu'elle dégage. Mais cette impression est trompeuse : si Vermeer parvient à faire « croire que tout ce que l'on voit dans le tableau correspond à ce que le peintre a vu », il n'a pas manqué de réaliser de subtils effets de simplification, voire d'idéalisation de son modèle.

Les choix de représentation ressemblent de plus à ceux utilisés dans le Portrait d'une jeune femme, actuellement conservé au Metropolitan Museum of Art de New York ; les deux toiles sont par conséquent systématiquement comparées, soit pour être rapprochées, jusqu'à en devenir des pendants possibles l'une de l'autre, soit au contraire, pour être distinguées, voire nettement opposées.

L'illusion d'une présence

Il est désormais établi que Vermeer a eu recours, dans un grand nombre de ses œuvres, à la camera obscura. Il s'agit d'un procédé optique d'aide au dessin, permettant de projeter l'image d'un modèle sur une surface plane, où elle apparaît toutefois plus petite et à l'envers. En repassant sur les traits de l'image projetée, l'artiste obtient un dessin préparatoire d'une précision quasi photographique. Or, plusieurs indices laissent penser qu'il en a été ainsi dans la création de La Jeune Fille à la perle.

C'est ce que Lawrence Gowing, professeur d'histoire de l'art au King's College de Londres, a tâché de démontrer à partir d'une analyse aux rayons X au tout début des années 195067. Bien plus, les imprécisions mêmes de cet outil en confirment son utilisation (sans pour autant contredire le rendu photographique) : ainsi, les lentilles du xviie siècle donnent des images aux contours légèrement flous, si bien que seuls les contrastes entre les zones lumineuses permettent d'en marquer les limite

Dans La Jeune Fille au verre de vin (v. 1659-1660), Vermeer utilise le regard « par-dessus l'épaule » qu'il répète dans La Jeune Fille à la perle.

Mais l'essentiel de cette illusion de réalité réside bel et bien dans des choix picturaux. La pose de la jeune femme inspirée du Titien (buste de trois quarts dos et visage de trois quarts face), et déjà employée par Vermeer cinq ans auparavant dans La Jeune Fille au verre de vin, crée un effet de tension visuellement intéressant en faisant diverger la position du corps du modèle et l'orientation de son regard, jeté « par-dessus l'épaule »

. Or, dans La Jeune Fille à la perle, le peintre accentue tout particulièrement cet effet : pour cela, il souligne l'axe vertical de rotation en jouant sur l'ombre qui descend de la tempe gauche du modèle jusqu'à son torse. Le visage est en outre situé presque exactement au milieu du tableau : combiné au cadrage un portrait en buste , ceci induit que le regard de la jeune femme vient happer l'attention du spectateur, et s'adresse à celui-ci les yeux dans les yeux.

L'éclairage, et surtout le contraste entre la noirceur de l'arrière-plan et la clarté de la carnation du visage ainsi que l'estompage des contours que cela implique, produisent un « état diffus d'émergence » du visage du personnage, que rehausse la clarté du turban et du col blanc du vêtement. Différents points accrochant la lumière sur le visage produisent un effet proche du trompe-l'œil : que ce soient sur les yeux, que Walter Liedtke compare à deux globes de porcelaine, sur la lèvre inférieure et au coin de la bouche, pour traduire de minuscules traces d'humidité, ou encore sur la perle.

Effets de simplification

Les effets de réel, qui font d'abord penser à une représentation fidèle de l'individualité du modèle, restent des leurres. André Malraux avait noté, dans Les Voix du silence (1951), que les tableaux de Vermeer présentant un personnage unique ne sont « pourtant […] pas tout à fait des portraits.

Il semble toujours désindividualiser ses modèles, comme départiculariser l'univers : pour obtenir, non des types, mais une abstraction sensible qui fait penser à celle de certaines Korés. […] Les volumes de Vermeer (on voudrait leur donner un autre nom) obéissent à la simplification magistrale qui fait de sa Jeune fille au turban un galet translucide »

. De fait, Walter Liedtke reprend la même comparaison avec la statuaire grecque archaïque et souligne la perfection des contours et la géométrisation de l'arc des paupières, de la ligne droite du nez prolongée en courbe par les sourcils, ou encore le lissage du front et du menton, figurant une « douceur juvénile et virginale »61.

La question d'un possible pendant[modifier | modifier le code]

Portrait d'une jeune femme par Vermeer, d'inspiration très proche de La Jeune Fille à la perle.

La Jeune Fille à la perle, vers 1665, Mauritshuis, La Haye.

La pose singulière et le regard « par-dessus l'épaule » de La Jeune fille à la perle évoquent une autre toile de Vermeer représentant une jeune femme en buste, le Portrait d'une jeune femme, actuellement conservé au Metropolitan Museum of Art de New York. La proximité des dimensions (44,5 × 39 cm pour l'un, 44,5 × 40 cm pour l'autre), des sujets (deux tronies), des poses et postures, des contrastes d'éclairage (insertion du modèle sur un arrière-plan sombre), des motifs (la perle, même si celle-ci est moins visible dans le Portrait d'une jeune femme, et le tissu recouvrant une partie de la tête), fait que les deux toiles sont souvent tenues comme des pendants l'une de l'autre

. Leurs différences notables, notamment dans le choix des couleurs et de la vivacité de l'éclairage, pourraient également accréditer l'idée d'œuvres complémentaires, et correspondre aux deux tronies considérées comme des « pendants » (« weerge ») aux no 39 et 40 du catalogue de la vente Dissius de 169610. Cette hypothèse, notamment avancée avec prudence par Walter Lietdke, justifierait la datation du Portrait d'une jeune femme vers 1665-1667, soit aux alentours de l'exécution de La Jeune fille à la perle.

D'autres cependant rejettent cette idée de pendants. Même s'il reconnaît les similitudes entre les deux toiles, Albert Blankert par exemple considère que le tableau de New York a été réalisé vers 1672-1674, sur la foi notamment du rendu des étoffes, caractéristique selon lui de la dernière manière du peintre, avant sa mort en 1675

. Le visage assez ingrat du modèle, non seulement s'oppose à la douceur, voire à l'idéalisation des visages des peintures précédentes de Vermeer, mais pourrait alors indiquer le fait que ce tableau — cas unique dans la carrière du peintre soit véritable portrait de commande, sur le modèle déjà existant de la Jeune fille à la perle, et non une simple tronie.

Toujours est-il que la comparaison des deux jeunes filles tourne sans hésitation à l'avantage de La Jeune Fille à la perle, à l'aspect innocent, au regard doux et à la bouche pulpeuse évoquant l'attrait de la jeunesse, voire, tout simplement, la beauté du personnage.

Couleurs et matières

Pour composer une œuvre aux jeux de lumière très fins et doux, Vermeer emploie une palette d'à peine plus d'une dizaine de pigments. De manière générale, Vermeer peint par de vigoureux coups de pinceaux (dont on retrouve même des poils dans la matière picturale) expressifs et hardis, attestant la liberté et l'originalité de sa facture et contrastant avec le style précis et léché des peintres qui lui sont contemporains. Certains mélanges de couleurs sont opérés directement sur la toile, entre les différentes couches encore fraîches, ce qui a fait comparer sa technique à la manière impressionniste.

L'arrière-plan est neutre, presque noir. Ceci fait ressortir par contraste le modelé du visage95, et donne l'impression d'une peau plus claire encore73, tout en créant une sensation d'isolement du personnage. Ce choix est tout à fait inhabituel chez Vermeer, accoutumé aux scènes d'intérieur où le personnage se détache devant un mur clair, à dominantes blanches, comme dans La Laitière (1658-1661) ou La Dame au collier de perles (1664)

Vermeer a utilisé trois pigments pour cette zone sombre : de l'indigo (produisant le bleu du même nom), de la gaude (produisant du jaune) et du noir animal, appelé aussi « charbon d'os »

Le mélange des pigments d'origine végétale que sont l'indigo et la gaude donne néanmoins un vert translucide sensiblement différent du noir qui apparaît de nos jours101, ce qui permet de conclure à un assombrissement progressif de l'arrière-plan sous l'effet du temps. Les causes de ce vieillissement restent multiples, et sont dues à l'effet combiné des restaurations successives de la toile, des différentes retouches, de l'évolution du liant utilisé par Vermeer, riche en huile de lin, et de la décoloration partielle de l'indigo

- Le traitement de l'arrière-plan de l'œuvre contraste avec celui, clair, riche et coloré, que Vermeer propose habituellement dans ses portraits.

Le choix d'un arrière-plan sombre et uni contribue à faire éclater les deux couleurs de prédilection de Vermeer, louées par ailleurs par Van Gogh103 : le bleu outremer du turban et le jaune citron du tissu qui le surmonte. Pour le bleu, Vermeer procède par le dépôt de deux aplats correspondant à la zone éclairée et à l'ombre du turban ; ces deux zones comportent des nuances internes destinées à marquer les p.

Le peintre a principalement utilisé trois pigments pour ces tons de bleus : du lapis-lazuli (produisant du bleu outremer), de l'indigo et de la céruse, appelée aussi « blanc de plomb » (produisant du blanc).

L'usage de ces deux premiers pigments est relativement rare à l'époque car leur production est assez faible et très coûteuse, ce qui n'empêche pas Vermeer de les utiliser abondamment, non seulement dans cette toile, mais aussi dans un grand nombre de ses œuvres. Quant au jaune du tissu pendant sur l'occiput de la jeune fille, il est réalisé principalement à partir d'ocre naturel jaune mélangé à de la céruse.

Le vêtement au lourd tissu que porte la jeune femme est modelé avec diverses nuances de jaunes obtenues principalement à partir d'ocre jaune mais aussi de rouge garance

. Comme le noir verdâtre du fond de l'arrière-plan, le rouge garance s'est dégradé avec le temps : la couleur du tissu devait paraître plus chaude que de nos jours. L'aspect terre claire du tissu fait ressortir le blanc du col qui se reflète dans la perle.

Le rendu du visage et de la carnation tient dans un glacis mince, de couleur chair, sur un sous-modelage transparent. Pour cela, Vermeer a utilisé un mélange de céruse

d'ocre jaune, de vermillon. La couleur des lèvres est principalement obtenue par l'emploi de rouge garance.

Enfin, point lumineux central dans la composition, la perle est picturalement plus complexe notamment parce qu'elle diffuse plusieurs reflets d'intensités différentes : une source lumineuse directe (certainement une fenêtre), la douce blancheur du visage et celle, plus crue, du col du vêtement. À l'instar du visage se détachant sur le noir de l'arrière-plan, la perle se détache sur l'obscurité fournie par l'ombre de la tête de la jeune fille et contraste avec le vêtement qu'elle porte.

Composition

La composition de ce portrait en buste sur un fond uniforme est forcément relativement simple (par rapport à une scène faisant intervenir plusieurs personnages ou autres éléments). Le tableau est construit suivant la diagonale allant de l'angle inférieur gauche à l'angle supérieur droit, et passe par le visage du modèle

. Si le centre géométrique exact de la toile est situé sur la pommette gauche de la jeune fille, le point d'équilibre visuel est bien plus matérialisé par la perle, située à égale distance des deux zones claires du front et du bas du turban, et jouant un rôle essentiel dans l'illusion de la profondeur.

L'œil gauche dessine avec la perle une ligne de force de l'œuvre, et met en valeur le regard de la jeune fille, qui s'adresse directement au spectateur.

Motifs et symboles

Un turban exotique

Les valeurs associées au turban relevaient, dans la société néerlandaise du xviie siècle, d'un double mouvement d'attraction et de répulsion. En tant que pièce de parure associée au monde musulman en général, et aux Turcs en particulier, cet accessoire vestimentaire pouvait tout aussi bien évoquer l'exotisme et les séductions orientales que les menaces à l'égard du monde chrétien

Il rappelle également la puissance commerciale de niveau mondial des Provinces-Unies, et l'importance de Delft en tant que siège d'une des six chambres d'administration de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, où « les navires de commerce apportaient souvent […] de fabuleuses nouvelles et des reliques du monde entier ».

Même si ce motif demeure peu utilisé dans les portraits néerlandais de cette époque, il se peut que Vermeer ait eu à l'esprit L'Homme au turban rouge, autoportrait présumé de Jan van Eyck peint en 1433, ou bien les œuvres de deux de ses contemporains, L'Autoportrait en costume oriental peint par Rembrandt trente ans plus tôt, en 1631, ou bien, plus proche encore, Le Jeune Homme au turban tenant un bouquet de Michael Sweerts, peint vers 1661. Il se peut également qu'en dehors de toute considération symbolique, Vermeer ait simplement choisi de représenter un personnage portant un vêtement exotique, sujet essentiel de sa tronie.

- Précédents dans l'utilisation d'un turban.

-

Jan van Eyck, L'Homme au turban rouge, 1433, Londres, National Gallery.

-

Rembrandt, Autoportrait en costume oriental, Paris, Petit Palais, 1631127.

-

Michael Sweerts, Jeune Homme au turban tenant un bouquet, vers 1661, Madrid, Musée Thyssen-Bornemisza.

La perle

Détail de La Jeune Fille à la perle (après restauration) permettant de voir les reflets portés sur la perle (une source lumineuse forte sur la gauche, et le col dans sa partie inférieure).

Les perles sont l'un des attributs féminins favoris de Vermeer qu'elles soient montées en colliers, ou en boucles d'oreilles, comme c'est le cas dans sept autres toiles du peintre. La tradition chrétienne en fait un symbole de chasteté en Occident symbole qui paraît bel et bien actif dans cette œuvre. Agissant comme un miroir dans le tableau, la perle reflète la lumière de la fenêtre située en dehors du cadre à gauche, et, comme l'a révélé la restauration, le col immaculé de la veste ce qui est cohérent avec le fait que la perle constitue un symbole de pureté

. Enfin, la perle peut être une évocation de la préciosité morale de celle qui la porte, car elle représente un trésor caché (comme elle est cachée dans la coquille de l'huître) que seul un effort permet de découvrir. Pourtant, elle demeure un symbole ambigu qui peut perdre, en tant que bijou, de son caractère pur pour renvoyer à « la vanité des choses humaines et des désirs ».

Certains spécialistes doutent cependant du fait que le pendant d'oreille soit bien constitué d'une perle ce qui remettrait en cause le bien-fondé du titre attribué à l'œuvre en premier lieu parce qu'il n'existe aucune perle d'une telle grosseur

Ainsi, selon le professeur d'astronomie théorique Vincent Icke enseignant à l'université de Leyde, « une perle possède des couches de calcite qui restitue un éclat nacré mat lorsque la lumière brille sur elle. Les reflets de l'ornement peint sont trop lumineux. Il y a aussi des reflets de la peau de la jeune fille et du col de sa robe, quelque chose qui ne serait pas possible avec une perle », ce qui tend à montrer plutôt « que le bijou pourrait être fait de verre argenté ou d'étain poli ».

Certains ont même cru pouvoir déterminer l'origine du bijou porté par la jeune fille : il s'agirait de sphères de verre recouvertes sur la surface intérieure d'un produit nacré, et provenant de France. Cette dernière hypothèse resterait en cohérence, à plusieurs siècles de distance, avec l'ancienne croyance selon laquelle la perle constituait un médicament « utilisé en médecine pour traiter la mélancolie, l'épilepsie ou la démence ».

Une œuvre allégorique

Pour l'historienne de l'art Ann Sutherland Harris, spécialiste de l'art baroque et moderne, la fascination que La Jeune Fille à la perle exerce de façon durable sur le public pourrait tenir à une signification allégorique profonde de l'œuvre, qui en entretiendrait l'aura et le mystère. Elle propose ainsi d'y voir une allégorie de la peinture jouant avec les éléments essentiels qui définissent celle-ci : les trois couleurs primaires rouge pour les lèvres, bleu et jaune pour le turban , la lumière, et l'obscurité.

Postérité

Au Mauritshuis

Le Mauritshuis, dans lequel est exposée l'œuvre.

La Jeune Fille à la perle est devenue, près d'un siècle et demi après sa redécouverte, une œuvre majeure du patrimoine artistique mondial, qui suffit à caractériser pour le grand public le Mauritshuis, le musée qui l'abrite.

Ainsi, lors de la réouverture du musée après deux ans de travaux, les journaux peuvent annoncer qu'« il suffit de dire qu'il abrite La Jeune Fille à la perle de Vermeer pour qu'aussitôt tout le monde sache quel musée extraordinaire [il] peut être », ou bien s'exclamer : « c'est officiel ! Le fameux Mauritshuis de La Haye, qui abrite notamment le chef-d’œuvre de Johannes Vermeer La Jeune Fille à la perle, rouvrira ses portes le vendredi 27 juin 2014, après deux ans de travaux de rénovation et d’agrandissement ».

De même, et en dépit de la présence de la célèbre Leçon d'anatomie du docteur Tulp de Rembrandt ou de la non moins réputée Vue de Delft de Vermeer, la toile constitue l'argument essentiel des sites de tourisme pour inciter à la visite du Mauritshuis148. Dès lors, il n'est pas étonnant que les visiteurs, célèbres ou anonymes, fassent de cette œuvre le joyau du musée :

« Le Mauritshuis est un petit musée, ancien et tranquille, qui est un cadre parfait pour La Jeune Fille au turban. Les jours d'hiver, il arrive qu'il n'y ait aucun visiteur dans la salle où elle est exposée. Au-dehors, les rues sont silencieuses ; la lumière qui tombe du ciel bas est celle que Vermeer a connue. Au milieu de toutes les œuvres recherchées du xviie siècle qui l'entourent, la jeune fille émerge dans une tache de couleur claire et illumine la salle. »

— Hans Koning, écrivain et journaliste hollandais.

Tracy Chevalier lui a consacré son deuxième roman (Girl with a Pearl Earring en version originale), paru en 1999, qui retrace la vie imaginée du modèle du tableau et des circonstances qui ont entouré la réalisation de ce dernier. En 2003, Peter Webber réalise une adaptation cinématographique du roman mettant en vedette Scarlett Johansson dans le rôle de la jeune Griet, et Colin Firth dans celui de Johannes Vermeer. Les deux œuvres sont un succès aussi bien public que critique.

De manière générale, les historiens de l'art reconnaissent un contexte bien documenté et bien décrit. Dès lors, ces deux adaptations présentent l'intérêt de faire connaître le peintre et son œuvre.

C'est ce qu'indique Daniel Lamotte pour qui, « même si le scénario en est imaginaire, ce film offre malgré tout un véritable contenu didactique ». Néanmoins, des chercheurs ont critiqué notamment la dénaturation de la véritable personnalité de la femme de Vermeer, Catharina qui, dans le livre et le film parait injustement colérique et jalouse

. De même, l'hypothèse centrale du film, à savoir que le modèle de Vermeer pour la conception de La Jeune Fille à la perle a été une servante nommée Griet se révèle certainement inexacte car les recherches penchent plutôt vers l'hypothèse de la propre fille de Vermeer, Maria. Tracy Chevalier reconnaît la justesse de ces critiques, rappelant que son roman n'est qu'une fiction.

Paul Jamot, l'un des premiers biographes d'Edgar Degas écrit en 1924 à propos du portrait de Mademoiselle Dihau au piano :

« [...] dans une peinture sobre et presque sévère, je ne connais rien de supérieur, pour la science et pour la vérité non moins que pour le style, à ce visage de Mlle Dihau, tourné de trois quarts, à ce modelé plein des joues, à cet arc des lèvres, à ce dessin des yeux qui nous regardent par-dessus l'épaule, presque avec le regard de la jeune fille au turban bleu de Vermeer153. »

— Paul Jamot, Degas

Par ailleurs, le tableau est couramment utilisé par des entreprises comme support publicitaire. Ainsi, l’étiquette de la bouteille de liqueur Vermeer Dutch Chocolate Cream Liqueur (dont le nom s'inspire explicitement de celui de Vermeer) porte une reproduction de La Jeune Fille à la perle

De même, la gamme de jouets de construction Lego l'utilise parmi cinq autres tableaux de maîtres dans « une série de six magnifiques prints » afin de « promouvoir l’aspect créatif des Legos ». La firme de jeux vidéo Nintendo montre qu'il est possible d'en faire la reproduction sur sa console afin de promouvoir un de ses jeux. Enfin, l'entreprise Bic a demandé à un artiste de la reproduire lors d'un concours artistique afin de promouvoir ses stylos à bille.

Le , l'artiste Banksy a réalisé à Bristol une peinture murale intitulée Girl with the Pierced Eardrum (littéralement « La Jeune Fille au tympan percé »), parodie de La Jeune Fille à la perle, dans laquelle la perle est remplacée par un boîtier d'alarme fixé au mur.

- Œuvre inspirée par La Jeune Fille à la perle.

Expositions

La Jeune Fille à la perle a été cédée au Mauritshuis en 1903 où elle fait partie de l'exposition permanente.

Ce n'est qu'à partir de 1921 que l'œuvre fait aussi l'objet d'expositions en dehors des Pays-Bas.

- 1921, Jeu de Paume à Paris (France).

- 1928, Galerie Borghèse à Rome (Italie).

- 1929, Royal Academy à Londres (Royaume-Uni).

- 1945, La Haye (Pays-Bas).

- 1946, musée royal des beaux-arts d'Anvers (Belgique).

- 1950, Prinsenhof de Delft (Pays-Bas).

- du au , musée de l'Orangerie à Paris (France).

- 1982, National Gallery of Art à Washington (États-Unis).

- 1985, New York (États-Unis).

- 1986, Grand Palais de Paris (France).

À partir de 1994, les expositions ont ceci de particulier qu'elles proposent à voir une œuvre restaurée.

- du au , National Gallery of Art à Washington (États-Unis).

- du au , à La Haye (Pays-Bas).

- du au , au Osaka Municipal Museum of Art d'Osaka (Japon).

Récemment, le tableau a fait l'objet de déplacements lors d'une exposition itinérante dans le monde entier, à l'occasion des travaux de réhabilitation du Mauritshuis qui ont duré deux ans jusqu'au et intitulée « Vermeer, Rembrandt et Hals : chefs-d'œuvre de la peinture hollandaise du Mauritshuis ».

- du au , Musée d'art métropolitain de Tokyo (Japon)161.

- du au , Kobe City Koiso Memorial Museum of Art de Kobe (Japon).

- du au , San Francisco De Young Museum de San Francisco (États-Unis).

- du au , High Museum of Art d'Atlanta (États-Unis).

- du au , The Frick Collection de New York (États-Unis).

- du au , Palazzo Ghisilardi Fava de Bologne (Italie).

L'ensemble de cette dernière exposition itinérante est un succès. Ainsi, en , l'AFP rapporte qu'à New York, « la célébrissime Jeune Fille à la Perle de Vermeer a attiré quelque 235 000 personnes » en deux mois et demi alors que, « habituellement, [The Frick Collection compte] 250 000 visiteurs pendant toute l'année ».

De même, à Bologne, le correspondant de l'AFP note qu'elle « suscite une véritable frénésie », ce que confirme le directeur de l'exposition signalant qu'« il y a une fièvre incroyable autour de ce tableau » et qu'il avait « pré-vendu quasiment 100 000 billets » en seulement quelques semaines

_____________

t