________________

_______________

« Un pavillon orné de deux L surmontées d’une couronne de comte, et, accrochée en-dessous, une vieille manne sans fond?... Quelle était cette bizarre enseigne ? Le premier berckois venu les renseignait: «C’est le chalet de M’sieu l’comte Lepic, qu’est un peu panier percé ; tenez, le v’là là-bas qui fait son métier d’tireux de portraits, le Patron, comme ils disent »

___________

_________________

Installé à Berck, Lepic y reçoit une véritable reconnaissance et devient «le Patron», celui qui dresse au travail sur le motif son jeune élève et ami, Francis Tattegrain (1852-1915) et, d’une certaine manière, devient ainsi le véritable fondateur de «l’école de Berck».

______________

__________________

Au Salon de 1877, Lepic décroche une médaille de troisième classe pour son Bateau cassé, même s’il n’aura jamais les commandes publiques auxquelles il aspirait. Sa production considérable est très différente de celle de son élève Tattegrain qui privilégie les personnages dans une démarche résolument naturaliste.

Du point de vue iconographique, certains thèmes ou images reviennent de façon récurrente : le bateau cassé échoué sur la plage, les plages où une ancre enfouie forme le premier ou le second plan, les grèves aux oyats ornant le premier plan, les steamers voguant à l’horizon. La présence de ces éléments sous le brouillard, dans la tempête, ensevelis sous la neige identifie le vocabulaire d’un Lepic dont l’aptitude à transcrire l’ambiance du «moment» justifie, somme toute, son adhésion aux premières années de l’impressionnisme. L’homme n’y fait que de la figuration, le portrait est totalement absent.

____________________________

Les plages et les marines peintes à Berck forment incontestablement le meilleur de l’ oeuvre de Lepic et lui valent d’être reçu Peintre de la Marine en 1881. L’efficacité ou, plus exactement, la justesse de sa peinture s’exprime sans aucun des effets que génère chez certains la recherche systématique d’une pratique «virtuose». Sans vouloir en réduire l’intérêt, force est de constater que son expérience de dessinateur de costumes pour l’Opéra reste un épisode bref (1885) lié à des préoccupations alimentaires. La série des panneaux de portes réalisés pour une maison particulière (1885-1886) prend des accents de testament pictural en revisitant tous les lieux marquants de la carrière du peintre (Italie, Égypte, Normandie, Côte d’Opale...).

________________________________

_________________________________________________

|

Actualité

|

|

On retrouve Lepic sur de nombreuses oeuvres de Degas, dont Ludovic Lepic et ses Filles (1870), coll. Bührle, Zürich, volé en février 2008 et retrouvé en Serbie en mars 2012 et surtout, un émouvant dernier portrait en compagnie de son chien (1889, musée de Cleveland).

|

Salon de 1877, médaille de 3ème classe, en France on peut voir ses toiles dans les musées d 'Amiens, Lille, Nantes, Reims, Avignon, Berck, Bordeaux. etc, et à l'étranger Cleveland , San Francisco USA, Angleterre etc.....

En 1879, 35 oeuvres et en 1881, une centaine de toiles sont présentées à la Galerie la Vie Moderne, c'est enfin le succès et la reconnaissance, il voyage rédige des articles pour le figaro et écrit un journal de voyages "La dernière Egypte".

Collection particulière

En 1883 c'est pour lui l'apothéose, le musée des Arts décoratifs lui consacre une vaste exposition au Palais de l'industrie il présente 150 pièces dont « Andrésy au XIIème siècle ». Ce tableau est malheureusement introuvable.

Le 30 septembre de cette même année il est nommé « peintre officiel de la Marine »

Un aspect de la vie de Ludovic à cette époque nous est admirablement raconté par Georges Jeanniot 1848-1834 :

« J 'ai connu Degas en 1881, chez le comte LEPIC, charmant homme, très artiste, fidèle abonné de l'Opéra, aimant la vie et la jeunesse, Nous étions à la Vie Moderne, une groupe de jeunes écrivains, peintres et dessinateurs. Nous avions à faire aux vedettes de la danse, du chant, de la comédie. Un soir Rosita Maury, la célèbre étoile devait danser à l 'Opéra un ballet nouveau, nous nous demandions comment faire pour pénétrer jusqu 'à sa loge et obtenir de cette reine de la rampe quelques minutes de pose. Lepic qui venait d 'entrer s 'adressant à Guyard et à moi, nous dit « j'ai votre affaire, Maury viendra demain avec Sanlaville à mon atelier et vous donnera toutes les poses que vous voulez, le lendemain nous vîmes effectivement Maury et son amie arriver avec deux petites danseuses. Les mouvements étaient donnés par les élèves du corps de ballet, les têtes par les deux étoiles. Vers quatre heures, pendant un repos, Lepic versant du porto dans des verres de Bohème, leva le sien en guise de bienvenue, quelqu 'un venait d'entrer, «Bravo voici le Maître, à votre santé mon cher Degas.». Ce jour là Degas savait qu'il allait voir des danseuses, aussi son accueil était souriant. Lepic nous présenta, une table chargée de gâteaux et de vins exquis nous attendait ».

Lepic dessina et créa les costumes pour cinq opéras montés à Garnier en 1885/1886, en août 1885, le casino de Paramé présenta « les jumeaux de Bergame » avec entre autre pour interprètes Mlle Sanlaville tendre amie de LEPIC et Mlle BIOT tendre amie de DEGAS

___________________

________________

Actuellement

au

Musée d'Orday

__________________

__________________________

______________________

Lepic

dans

l'atelier

de Nadar

______________

______________________________

Edgar Degas,

Place de la Concorde

(1875)

Saint-Pétersbourg,

musée de l'Ermitage.

Ludovic Lepic et ses filles sur place de la Concorde.

_____________________________

L' exposition

______________

__________________________________

Provenant de collections publiques (Musées de Creil, Reims, Valenciennes, Musée d’Archéologie Nationale de Saint- Germain-en-Laye) et privées, 80 oeuvres, une quarantaine d’objets, des photographies et des éditions originales de livres illustrés par Lepic retracent le parcours du «Patron». Un étonnant ensemble des portraits de chiens de la famille par Jadin et Verlat est confronté avec les premières eaux fortes de Lepic. En compagnie de divers documents et de souvenirs de famille, comme le portrait du héros de la bataille d’Eylau ou quelques pièces de l’emblématique service de vaisselle au pique, ils évoquent la jeunesse du peintre et son expérimentation de la gravure.

____________

________________

________________

Une série d’eaux fortes (1869) témoignent de la découverte du littoral de la Manche et des Pays-Bas. Le chaland (1869) appartient aux premières toiles inspirées par les paysages de Seine proches de la propriété familiale d’Andrésy. Le Déluge (1874), tryptique dont les deux volets latéraux, récemment retrouvés, sont présentés, est l’une des rares compositions à thématique religieuse réalisées par l’élève de Gleyre et Cabanel.

______________

____________

L’exposition met en exergue la présence de Lepic à Berck en proposant une importante série de Plages, thème favori du peintre.

__________

_______________________________________________________

_____________________

Sur la réplique peinte en 1879 du Bateau cassé (Salon de 1877), l’épave du premier plan est un élément caractéristique du répertoire de l’artiste.

_____________________

______________

Trois envois au Salon sont particulièrement significatifs des grandes compositions que Lepic consacre à la marine de Berck : Le départ ; - marée haute et Le retour ; - marée basse (1878 - Musée des Beaux-Arts, Valenciennes), ainsi que La pêche aux harengs d’Ecosse par les bateaux de Berck (1879 - Musée des Beaux-Arts, Reims). Comme sur la grande toile du Musée des Beaux-Arts de Lille, elles s’appuient sur la présence dynamique d’un bateau sous voiles par le travers.

________________

_____________________

______________________________

Les relations privilégiées établies entre le «Patron» et son élève et ami Francis Tattegrain sont illustrées par une caricature, exceptionnelle dans la production de Lepic, et par le superbe portrait de Bobo 2 qui lui est dédicacé. Tattegrain suit à la lettre les conseils du maître et se représente au travail, sur le motif et en plein air. Egalement identifié comme élève de Lepic, Charles Forestier a été accepté aux Salons de 1880 et 1882. Son Goudronnage de bateau sur la plage de Berck (1880) exprime bien cette filiation.

L’inspiration maritime domine encore dans la série des panneaux de porte réalisés pour le général de M. vers 1885- 1886. Aujourd’hui dispersés, ils sont le seul témoignage des ensembles décoratifs réalisés par Lepic dont aucun n’a été conservé dans son intégralité.

____________

________________________

________________

C’est également dans les dernières années de sa vie que Lepic réalise les décors d’inspiration maritime et navale destinés à agrémenter les pièces d’un service de vaisselle. Celui-ci est présenté, en même temps que celui, plus célèbre, orné par Félix Braquemond, par la maison Léveillé-Rousseau à l’exposition universelle de 1889.

__________

______________________________

Les trente huit pièces réunies pour l’exposition sont accompagnées de 4 maquettes aquarellées, extraites de l’album 2 de Léveillé et prêtées par le musée Gallé-Juillet de Creil qui vient d’en faire l’acquisition. Elles correspondent à un second service dont les décors ne débordent pas sur le marli.

____________________

__________________________________________

____________

Volume format 23 x 24, à l’italienne, dos carré, collé, cousu

, impression quadrichromie, couverture pelliculée à 2 rabats. 216 pages, 210 illustrations.

28 euros (21 euros pour les possesseurs de la carte «5 musées à la carte»

Envoi par correspondance : ajouter 5 euros (réglement à l’ordre de «Trésor Public»)

____________________

Égyptologue de formation, Thierry Zimmer a soutenu une thèse sur «Les nécropoles de la rive orientale du Nil» en 1983,

découvrant à cette occasion le récit de voyage de Ludovic Lepic, «La Dernière Égypte»,

publié cent ans plus tôt. Après un séjour de sept années dans ce pays, travaillant successivement comme archéologue, professeur de français puis directeur de projet tourisme, il rentre en France fin 1990. Il passe le concours de conservateur du patrimoine en 1991 (promotion Vasari de l’Institut national du patrimoine) et présente, en 1996, une nouvelle thèse sur «Ludovic-Napoléon Lepic (1839- 1889). Biographie et catalogue raisonné», sous la direction du professeur Bruno Foucart.

De 1992 à nos jours, il travaille au sein de différentes Conservations régionales des Monuments historiques, publiant de nombreux articles et ouvrages sur le Limousin, où il a exercé, et la peinture du XIXe siècle. Thierry Zimmer est aujourd’hui conservateur général du patrimoine, spécialité Monuments historiques, chargé des départements de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis à la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France.

________________________________

Les eaux-fortes mobiles du comte Lepic

___________________________

Ludovic Napoléon Lepic, dans un moment d’humilité assez peu habituel chez lui, se retourne sur son œuvre en déclarant : « … j’avoue que je ne sais pas exactement quelle est la valeur de mes eaux-fortes ». Si l'on juge les sujets traités – beaucoup trop de chiens ridicules et des paysages trop convenus – jamais il ne se serait inscrit dans une histoire de l’estampe. Mais il a eu la bonne idée, sinon d’inventer une nouvelle technique, du moins de trouver une formule singulière pour nommer celle-ci : l’eau-forte mobile.

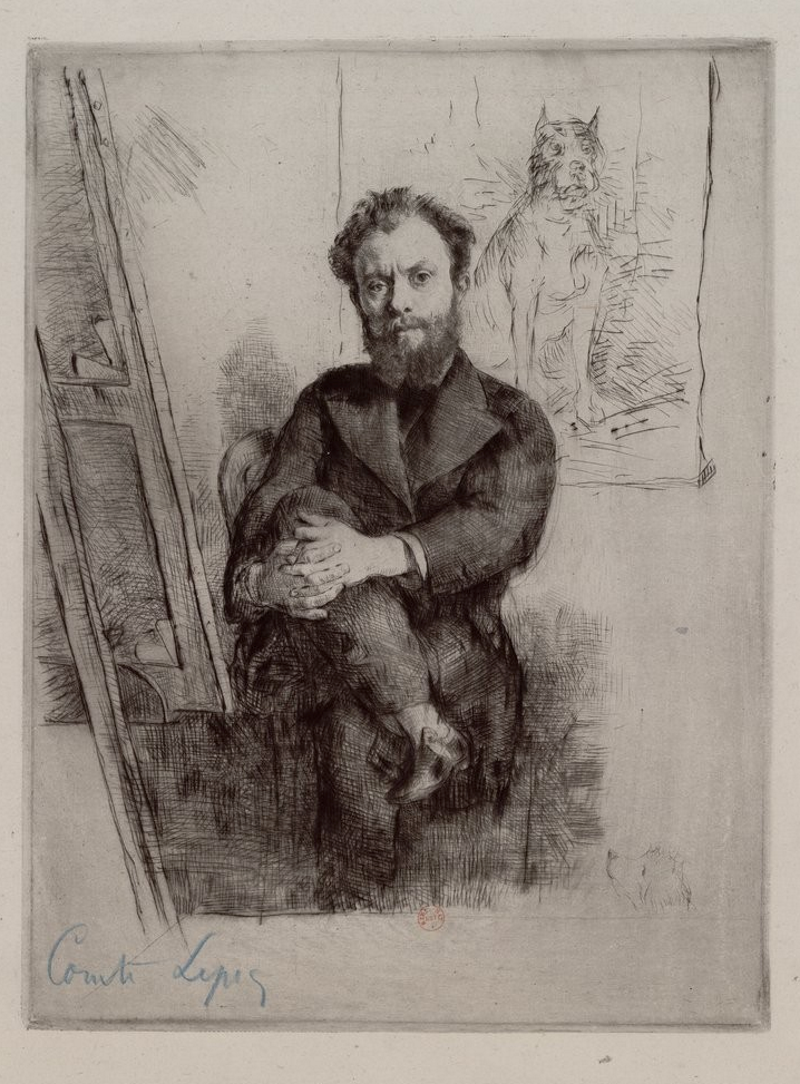

[Portrait de Lepic] : [estampe] (5e état) / [Marcelin Desboutin, 1876] : pointe sèche ; 31,7 x 23,7 cm

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10315792s

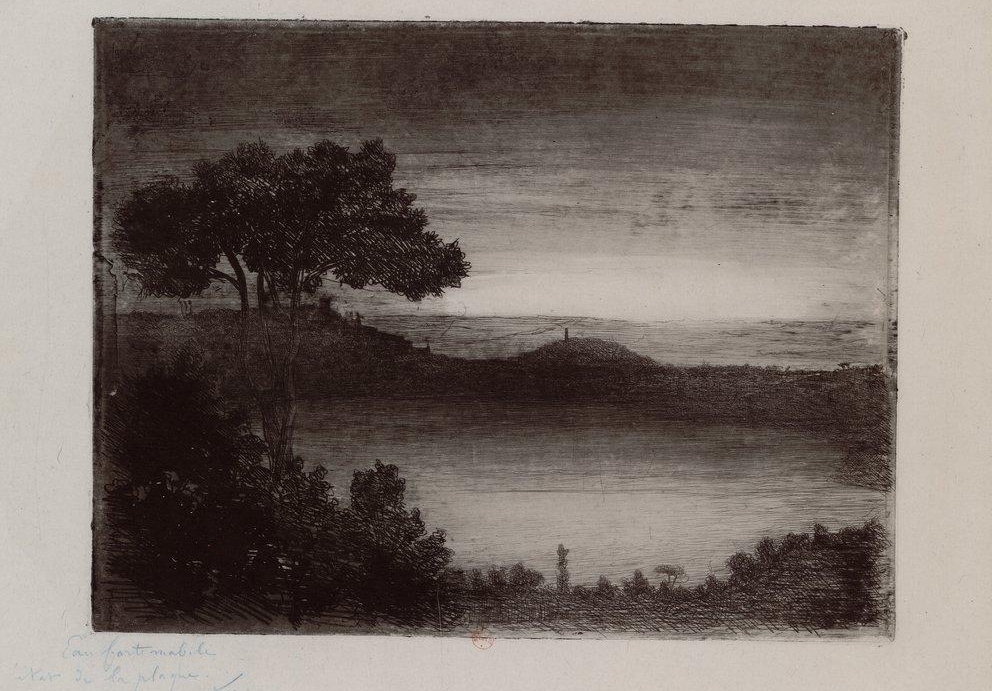

Lepic nous explique lui-même sa démarche d’aquafortiste dans un traité placé en tête de son album publié en 1876 par Cadart, Comment je devins graveur à l’eau-forte. « Je ferai de la gravure comme un peintre et non comme un graveur », affirme-t-il. Pour lui l’opération principale n’est pas la gravure de la plaque mais son impression. « Quelle est en définitive le secret de l’eau-forte telle que je l’obtiens ? C’est l’emploi de l’encre et du chiffon ; avec ces deux armes on peut tout obtenir d’une plaque ». Suivant le mode d’encrage et d’essuyage de la matrice, il obtient des effets complètement différents. Ainsi il tire une vue des bords de l’Escaut de quatre-vingt-cinq manières différentes, suggérant successivement un lever de soleil, un clair de lune, un orage, la pluie… La numérisation des quatre tirages conservés au département des Estampes de la planche représentant le Lac de Nemi, près de Rome par exemple permet de comparer les modifications notoires apportées aux différents tirages, faisant apparaitre ou disparaître la lune, ajoutant un arbre au premier plan… Ces variations d’atmosphères placent complètement Lepic dans le courant impressionniste. Il est d'ailleurs présent dès la première exposition impressionniste en 1874, ainsi qu’à la deuxième en 1876. Il ne participera pas aux suivantes, rejeté par les autres artistes du groupe qui n’appréciaient guère son œuvre.

La numérisation des quatre tirages conservés au département des Estampes de la planche représentant le Lac de Nemi, près de Rome par exemple permet de comparer les modifications notoires apportées aux différents tirages, faisant apparaitre ou disparaître la lune, ajoutant un arbre au premier plan… Ces variations d’atmosphères placent complètement Lepic dans le courant impressionniste. Il est d'ailleurs présent dès la première exposition impressionniste en 1874, ainsi qu’à la deuxième en 1876. Il ne participera pas aux suivantes, rejeté par les autres artistes du groupe qui n’appréciaient guère son œuvre.

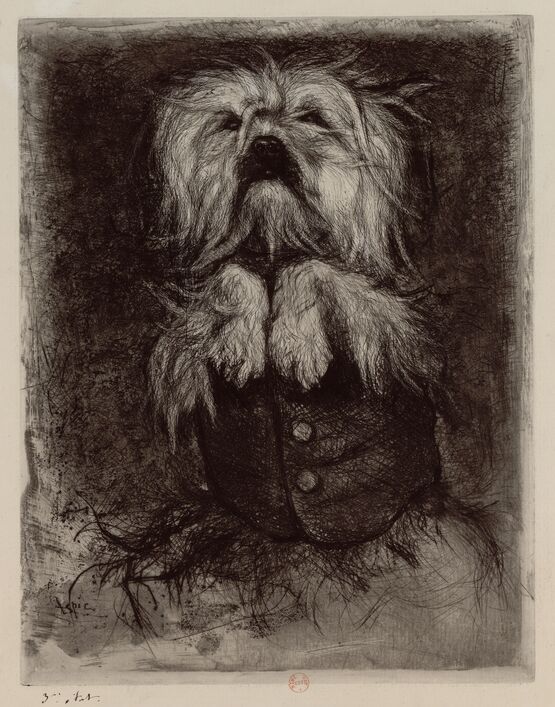

[Un intrigant] : [estampe] (3e état) / Lepic : eau-forte ; 26,8 x 20,4 cm

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10315895h

Lepic avait pourtant été entrainé là par son ami Degas qui l’admirait au point de le représenter plusieurs fois dans ses toiles (Ludovic Lepic et ses filles, 1870). Tous deux appartiennent au même milieu aristocratique et mondain, partagent les mêmes goûts artistiques pour les peintres hollandais, les mêmes curiosités et distractions, les chevaux, les courses, l’opéra, la danse et… les danseuses. Lepic passe pour avoir enseigné la technique du monotype à Degas vers 1874. Ils signent ensemble le monotype intitulé Le maître de ballet (conservé à la National Gallery of art, Washington). Le procédé de l’eau-forte mobile, qui fait de chaque épreuve une œuvre unique, s’approche de la pratique du monotype, à la différence que l’eau-forte mobile ne s’affranchit pas de la gravure de la plaque de cuivre. Michel Melot, dans L’Estampe impressionniste dénonce « un monotype un peu hypocrite ». Ce qui intéresse Lepic, c’est la multiplication des effets rendus à partir d’un dessin gravé. L’appellation curieuse de « mobile » désigne ces variations.

Lac de Nemi, près Rome : [estampe] (Etat de la plaque) / Lepic 1870 : eau-forte ; 23,8 x 31,8 cm

http://blog.bnf.fr/uploads/gallica/2013/09/Nemi1.jpg

En fait, « le nom était nouveau, mais la chose était connue » souligne Beraldi dans Les graveurs du XIXe siècle. Lepic l’avoue lui-même : « ce procédé a existé du temps des grands maîtres graveurs, et je l’ai retrouvé ». Il se place sans scrupule dans la lignée de Rembrandt. En réalité, Lepic n’a rien inventé du tout : tous les peintres-graveurs contemporains, Degas, Félix Bracquemond, Camille Pissarro, Auguste Delâtre comme imprimeur, cherchent à tirer des effets picturaux de l’encrage de leurs plaques. D’autres bien sûr, Degas le plus assidu, le docteur Gachet, Henri Guérard, ont poussé jusqu’au bout leurs recherches en produisant des monotypes. La crânerie de Lepic qui revendique une suprématie théorique peut paraître risible. Beraldi, parlant de son traité théorique, le disculpe ainsi : « l’auteur s’y montre comme un Jean-Jacques de l’eau-forte et dans cette confession, peint au naïf et au vrai l’état d’âme de l’aquafortiste exalté par les premières manipulations et par les effets rapidement obtenus sur l’épreuve ». Naïveté et enthousiasme compensent une prétention maladroite visible aussi bien dans ses œuvres que dans ses écrits. Ludovic Napoléon Lepic fut en réalité un personnage plus complexe qu’il n’y paraît. Aristocrate ayant rompu avec la tradition militaire familiale, original, dilettante et curieux, il fut durant les cinquante ans de sa courte vie (1839-1889), graveur, peintre, mondain et grand voyageur, amateur éclairé d’archéologie passionné par les fouilles de Pompéi, fondateur du musée d’Aix-les-Bains dont il fut le conservateur, passionné de mer et de bateaux au point d’être nommé peintre officiel de la Marine en 1881 et de participer à une expédition en Égypte l’année suivante, dessinateur de costumes pour l’Opéra, avant de tout arrêter pour des raisons de santé.

Pour aller plus loin :

Catalogue de l’exposition présentée à Berck-sur-Mer du 7 juin au 30 décembre 2013 : Ludovic-Napoléon Lepic (1339-1889), Le Patron.