L’auteur, Jean LORÉDAN (1853-1937), dresse un portrait très vivant de Marion du Faouët, née Marie-Louise TROMEL (ou TREMEL). On peut lire dans l’article :

C’était une paysanne, fille de journaliers. Elle était née dans un pauvre hameau, à Porz-en-Haie, tout près du Faouët, au diocèse de Cornouailles (aujourd’hui Morbihan), le 6 mai 1717. […] Une paysanne vaniteuse, arrogante, féline et rieuse – fort intelligente. Elle ne manquait point non plus de courage. Elle le prouva souvent au cours de sa vie aventureuse.

Elle avait débuté par faire le commerce de mercerie, et par mendier sans doute, avec ses parents. Puis des galants étaient venus, car elle était jolie, amie du plaisir de manger de bons morceaux […] et de se faire belle ; et elle avait bien vite mal tourné.

[Elle devient] chef de bande. Elle fut plusieurs fois inquiétée, emprisonnée, jugée, condamnée : mais elle s’en tire toujours de son mieux […] et elle reprend sa vie et ses exploits.

Petite voleuse, d’ailleurs, voleuse de petites gens. Elle n’arrête pas les diligences, ni les seigneurs en voyage, ni même les bourgeois. Elle est une femme illettrée, mais fine et prudente ; elle redoute les grands, qui détiennent la force […].

Et elle attaque sur les chemins enténébrés, sur les mauvaises routes désertes, les paysans attardés, les colporteurs qui s’en reviennent de quelque foire, les fermiers et domaniers, plus ou moins ivres, qui rentrent chez eux contents […].

C’est une singulière époque, Marion, fille de Félicien Tromel, fait trembler tous ces pauvres gens, et, chose curieuse, ils ne semblent point lui garder rancune de tous ses méfaits […]. Et personne jamais ne se plaint d’elle. Et chacun, au contraire, chercher à vivre en bonne intelligence avec elle.

Elle protégeait […] les gens, elle protégeait les maisons.

Protéger ? Protéger sans doute de ses propres troupes ! Pourtant, dans la légende, Marion du Faouët, chef de bande, resta l’aventurière, la voleuse populaire, défiant l’autorité et donc amie du petit peuple.

Peut-être sa fin tragique contribua-t-elle à la légende. Suite à un revers de fortune, elle fuit puis se fait arrêter, par hasard, à Nantes. Ramenée à Quimper, elle est soumise à la question, torturée, mais n’avoue rien. Jugée et condamnée, elle est pendue sur la place Saint-Corentin le samedi 2 août 1755, à l’âge de 38 ans.

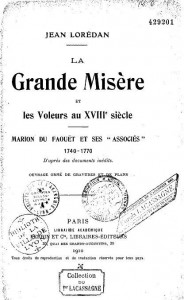

La Grande Misère paysanne au XVIIIe siècle

En fait, l’article de Jean LORÉDAN dans l’Ouest-Eclair évoque une étude fort curieuse et savoureuse

(sic) publiée récemment – en 1910 en fait – par… Jean Lorédan lui-même ! Gonflé, non ? L’ouvrage est intitulé « La Grande Misère et les Voleurs au XVIIIe siècle », sous-titré Marion du Faouët et ses « associés » –

Dans la première partie de son livre, Jean Lorédan inscrit le personnage de son « héroïne » dans le contexte socio-économique du monde paysan de l’époque. Le chapitre s’ouvre avec emphase et par une dramatique et théâtrale citation de La Bruyère, qui compare les malheureux paysans à des animaux farouches, mâles et femelles, répandus par la campagne, noirs, livides et tout brûlés par le soleil, attachés à la terre qu’ils fouillent et remuent avec une opiniâtreté invincible

. Des hommes pas si éloignés de leurs ancêtres préhistoriques…

Mais les pages suivantes ne manqueront pas d’intéresser le généalogiste, qui évoquent de manière vivante et vibrante – parfois quelque peu condescendante – ce petit peuple de Bretagne et d’ailleurs, exploité, brutalisé, parfois révolté, toujours réprimé, écrasé d’impôts… Voyez pages 7 et 8 cette incroyable liste :

[Une fois la révolte matée,] les paysans bretons, redevenus silencieux, continuèrent à payer les rentes, les dîmes, les fouages, les novales sur les terres nouvellement défrichées, le champartsur les « terres froides » quant on les met en culture, les lods et ventes sur les terres qu’on achète, la capitation, le dixième, le vingtième, le centième denier, les devoirs d’impôts et billotsur les boissons, les droits de travers et de pontonnage pour traverser les domaines des seigneurs, pour user de leurs ponts et de leurs bacs, les droits de foires et de marchés, d’étalage, de bouteillage, de minage, de halage, de havage, de méage et rebillotage : et les prestations, et la milice, et les charrois militaires, et le logement des troupes de passage ! et de fournir la corvée ordinaire et extraordinaire…

Et l’auteur d’évoquer les guerres et la longue litanie des disettes et famines : 1684, 1709 qui dépeupla vraiment la France

, 1714, 1720, 1725, 1740, 1741, 1752, 1759, etc, etc. Et des épidémies encore…

L’intérêt de ces pages – que je vous invite à lire – est aussi qu’on y découvre le regard que jetaient les contemporains sur ce bas peuple, à peine humain. Au travers des témoignages de la spirituelle mais peu pitoyable

Mme de Sévigné, du voyageur Cambry, des fonctionnaires et aussi, évidemment, des gens d’église dont nos braves curés.

Et l’on découvre enfin le sort peu enviable de la lie de cette lie, ces mendians, vagabons, gens sans aveu

, que le bon roi Louis XV dit le Bien-Aimé (enfin, plus précisément son régent Philippe d’Orléans) enjoint par l’Ordonnance du 10 mars 1720 de se retirer dans les lieux de leur demeure ordinaire (sic) ou de s’occuper à des professions utiles

, sous peine d’emprisonnement ou d’envoi aux Colonies.

Terreur et terreau fertile pour l’émergence des bandes de voleurs en Bretagne et ailleurs.

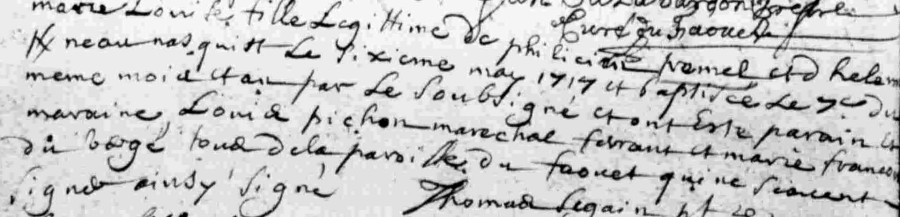

le registre paroissial dans lequel il a trouvé l’acte de baptême de Marie-Louise Tromel alias Marion du Faouët :

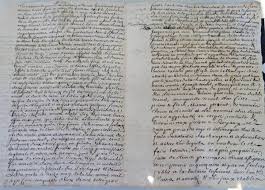

L’acte constatant sa naissance et qu’on avait cru détruit, disparu dans quelqu’une de ces tourmentes qui ont, hélas, emporté tant de vieux papiers, existe encore. Il fut inscrit dans un gros registre par un prêtre « vénérable » peut-être et « discret » comme il est dit sur certains confessionnaux au fond des chapelles antiques, mais bien inhabile en l’art d’écrire.

[Ce registre] est rongé un peu aux coins, moisi un peu, recouvert d’un vieux feuillet de plein-chant, bon parchemin pointillé de notes carrées, rouges, noires. Des écritures diverses et fort maladroites pour la plupart, et fort hésitantes, cheminent, titubant le long de ses pages. Des paraphes compliqués l’ont éclaboussé d’encre, bien jaune à présent et pâle. On y voit des signatures naïves et rudes, et raides, au bas d’un acte de naissance, ou de mariage, ou de sépulture, des signatures de prêtres, de notaires et procureurs, de magistrats ruraux, de grands seigneurs campagnards, des signatures de pauvres paysans qui se sont appliqués, traçant leur nom d’une grosse écriture ronde ou bien en grandes capitales zigzagantes… […] Ses feuillets sont timbrés du timbre spécial et réglementaire, à couronne royale, posée sur les hermines de Bretagne, à banderole sur laquelle courent ces mots « Moy. P. 2 sols. Bretagne ».

La citation « spirituelle mais peu pitoyable »

« On dit qu’il y a cinq ou six cents bonnets bleus en Basse-Bretagne

qui auraient bien besoin d’être pendus pour leur apprendre à parler. »

Mme de Sévigné dans une lettre à sa fille datée du 3 juillet 1675

Michèle Lesbre