- Accueil

- Catalogue des auteurs classiques

- Marcel Proust

Marcel Proust

________________

Les deux familles de l’enfant ont des origines bien différentes et rien ne laissait prévoir leur rapprochement. Le père de Marcel, Adrien, est issu de la petite bourgeoisie catholique provinciale, il est le fils d’un commerçant qui tenait une épicerie-mercerie à Illiers (Eure-et-Loir). Sa mère, Jeanne Weil, est la fille d’un riche agent de change d’origine juive alsacienne. Il y a donc loin entre les demeures parisiennes spacieuses et cossues de la famille Weil et la modeste maison natale du docteur Proust à Illiers.

On ne sait que peu de choses sur la jeunesse d’Adrien Proust, hormis ses succès scolaires et ses diplômes. Inscrit à la faculté de médecine de Paris, il soutient avec succès sa thèse puis est nommé chef de clinique et, trois ans plus tard, reçu à l’agrégation il obtient le titre de Professeur et connaîtra une grande notoriété dans le milieu médical.

Comme toutes les jeunes filles de la bonne société parisienne, Jeanne Weil a reçu une excellente éducation. Elle parle plusieurs langues, aime la musique et la peinture et, malgré son éducation rigide, possède un certain sens de l’humour qui ressort nettement à la lecture de ses lettres. Lorsqu’elle rencontre Adrien Proust, Jeanne n’a que vingt et un ans. C’est une jeune femme brune, avec un visage très blanc à l’ovale pur. Où a lieu cette rencontre, comment s’est opéré le rapprochement improbable des deux familles ? On n’a que très peu d’informations là-dessus. Il semble que les deux jeunes gens se soient connus à l’occasion du mariage d’un ami commun.

Le 3 septembre 1870, veille de la chute du Second Empire, Adrien Proust épouse Jeanne Weil qui a quinze ans de moins que lui. Le mariage est hâtivement célébré dans une atmosphère lourde, car Napoléon III vient de capituler. La famille Proust n’est pas venue au mariage. Peut-être par crainte de tomber aux mains des Prussiens, ou alors parce qu’il n’était pas prévu de mariage religieux. En effet, sans être pratiquante, Jeanne n’a pas voulu renier la foi de ses pères en se convertissant au catholicisme.

Au cours de ce même mois, le docteur Proust reçoit la Légion d’Honneur des mains de l’Impératrice Eugénie.

Alors que Paris vit les journées dramatiques de la Commune, le docteur Proust est légèrement blessé par une balle perdue en allant prendre son service à l’hôpital de la Charité alors que la capitale est abandonnée aux exactions des Communards. Sa femme, enceinte de Marcel, se remet difficilement de l’émotion éprouvée à cette occasion et il est décidé qu’elle finira sa grossesse dans la maison de son grand-oncle maternel, Louis Weil située au 96 rue de La Fontaine, dans le quartier d’Auteuil (actuel 16ème arrondissement).

Le bébé qui vient au monde est si faible que son père craint qu’il ne soit pas viable. L’enfant est baptisé à l’église Saint-Louis-d’Antin à Paris. Catéchisme et première communion suivront mais ne laisseront pas chez Marcel d’empreinte religieuse ; ses parents ont toujours évité d’aborder en famille les questions de croyance et l’enfant en gardera une indifférence apparente.

Ambitieux, le Docteur Proust travaille beaucoup. Il cultive de nombreuses relations avec des personnes pouvant être utiles à sa carrière mais sa femme n’apprécie pas la vie mondaine et préfère rester seule avec les enfants. De plus, elle souffre beaucoup des nombreuses infidélités de son mari. C’est un homme majestueux et rempli de son importance.

Adrien Proust

Il semble tout dominer dans la maison, mais en réalité c’est sa femme qui manœuvre avec finesse pour exercer le pouvoir. Pendant les fréquentes absences de son mari, c’est elle qui détient seule l’autorité mais Marcel comprend vite ce que cette autorité comporte de faiblesse. Comment se montrer sévère et inflexible à l’égard d’un enfant à la santé aussi fragile et qui donne des signes d’une intelligence et d’une sensibilité précoces ?

Très tôt, Marcel concentre son amour sur sa mère, avec plus de force encore après la naissance d’un frère cadet, Robert, en 1873, un rival à évincer pour rester l’unique bénéficiaire de l’amour maternel. Les rapports de Marcel avec son jeune frère seront affectueux, mais jamais intimes.

Marcel et Robert

Marcel sera définitivement pour sa mère « mon petit loup » alors que Robert, plus jeune, restera toujours « mon autre loup ». En fait, Marcel n’a jamais accepté son frère, aussi l’a-t-il totalement gommé dans La Recherche.

En 1873, les Proust quittent l’appartement qu’ils occupent rue Roy pour s’installer dans un bel immeuble, au 9 boulevard Malesherbes, dans lequel ils resteront jusqu’en 1900.

A neuf ans, lors d’une promenade dominicale au Bois de Boulogne, Marcel est victime soudaine crise d’asthme d’une extrême violence. Son père assiste impuissant aux efforts épuisants de son fils pour reprendre son souffle et pendant un instant craint le pire. La crise finit heureusement par se calmer, mais l’asthme chronique va s’installer et le jeune garçon, contraint à de fréquents repos, aura tendance à se replier sur lui-même, développant des tendances à l’introspection.

Chaque année, les Proust quittent Paris pour accomplir un pieux pèlerinage familial à Illiers où se trouve la maison de Mme Amiot, la sœur aînée du Docteur Proust.

La maison de Combray

Elle a épousé Jules Amiot marchand drapier, lui a donné trois enfants, puis, son devoir accompli, a décidé de ne plus quitter Illiers, puis sa maison, puis sa chambre, et enfin son lit (modèle de tante Léonie dans Du côté de chez Swann). A noter que le village sera rebaptisé Illiers-Combray en 1971, à l’occasion du centenaire de la naissance de Marcel Proust.

Dans La Recherche, le Narrateur n’emprunte pas seulement ses souvenirs à ses séjours à Illiers, mais également aux vacances passées dans la vaste maison de campagne que possède M. Weil, son grand-oncle maternel, à Auteuil, rue La Fontaine, où Marcel s’installe avec ses parents dès le printemps venu lorsque les crises d’asthme ne le menacent pas trop ; mais bientôt il faudra renoncer à Auteuil pour des séjours avec sa grand-mère, en Normandie, à Dieppe ou à Cabourg, où le climat est plus propice à la santé du jeune Marcel.

Afin de lui éviter les promiscuités vulgaires, Marcel est inscrit au cours Pape-Carpentier où il restera deux ans. Il se lie avec Jacques Bizet, le fils du compositeur, puis il entre, en 1882, au lycée Fontanes, l’un des plus réputés de Paris, qui prendra l’année suivante le nom de Condorcet. De nombreux élèves appartiennent à des familles fortunées où certains membres israélites exercent une forte influence. Les professeurs du lycée ont la réputation d’être peu dogmatiques, ouverts et originaux dans leur manière d’enseigner. Parmi eux, le professeur de sciences naturelles, Georges Colomb, futur créateur du Sapeur Camember et de la famille Fenouillard.

Très irrégulier en raison de sa santé et d’absences dues à des crises d’étouffement répétées, Marcel est cependant inscrit plusieurs fois au tableau d’honneur. Il ne sera jamais un mauvais élève, ni une tête de classe et, s’il excelle en français, il est piètre élève en mathématiques.

Après les heures de lycée ainsi que les jeudis et dimanches après-midi, il va jouer aux Champs-Elysées où il tient sa cour, retrouvant des amis qu’il étonne par sa vivacité d’esprit. Doué d’une surprenante mémoire, il déclame devant ses camarades, charmés mais un peu déconcertés, des vers de ses poètes favoris, Musset, Hugo, Lamartine, Racine, Baudelaire. Aux jeux, il préfère la conversation avec ses camarades auxquels il confie les idées tumultueuses qui emplissent son esprit. Marie Bénardaky, fille d’un diplomate polonais, est sa camarade préférée et Marcel est souvent invité à goûter chez elle, mais les parents de Marcel n’apprécient pas la mère de la fillette qui a mauvaise réputation et il doit cesser de la voir. On notera dans la Recherche une ressemblance évidente entre Mme Bénardaky et ses familiers et Odette et son salon louche.

En raison d’absences particulièrement longues et fréquentes, Marcel redouble sa seconde. En classe de rhétorique (actuelle classe de première), il obtient le prix d’honneur de composition française.

A l’adolescence, il découvre les plaisirs solitaires sans paraître éprouver aucun sentiment de culpabilité. Plusieurs indices et témoignages laissent penser que l’onanisme a été la principale pratique sexuelle de Proust, et ceci tout au long de sa vie ; lui-même sera toujours d’une grande discrétion à ce sujet, aussi bien dans ses écrits privés que publics. Au courant de ces habitudes, son père essaie de l’en détourner en l’envoyant voir des prostituées. Marcel n’hésite pas non plus à s’adresser à son grand-père quand les pulsions sont trop fortes et qu’il n’a plus d’argent : « Me voilà donc comme devant attendant à chaque heure davantage 10 francs pour me vider… mais je n’ose pas redemander sitôt de l’argent à papa… ».

C’est durant son année de rhétorique, 1887-1888, que Marcel ressent ses premières attirances pour les garçons. C’est donc pendant cette période que se sont constituées, simultanément, sa vocation littéraire et sa sensibilité sexuelle.

Inverti, Marcel Proust l’est certainement, mais il ne reconnaîtra jamais ouvertement la vraie nature de ses penchants. Il a toujours été tourmenté par son homosexualité, un état qui était très mal accepté par la société de l’époque et, à plus forte raison, par le milieu bourgeois dont il est issu et qu’il fréquente. Alors qu’il est élève au lycée Condorcet, Marcel adresse une lettre singulière et très significative de son malaise à un ami, dans laquelle il se décrit tel qu’il se voit. « Connaissez-vous M.P. ? Je vous avouerai pour moi qu’il me déplaît un peu, avec ses grands élans perpétuels, son air affairé, ses grandes passions et ses adjectifs. Surtout il me paraît très fou ou très faux. Jugez-en. C’est ce que j’appellerai un homme à déclaration. Au bout de huit jours il vous laisse entendre qu’il a pour vous une affection considérable et sous prétexte d’aimer un camarade comme un père, il l’aime comme une femme. Il va le voir, crie partout sa grande affection, ne le perd pas un instant de vue. Les causeries sont trop peu. Il lui faut le mystère de la régularité des rendez-vous. Il vous écrit des lettres… fiévreuses. Sous couleur de se moquer, de faire des phrases, des pastiches, il vous laisse entendre que vos yeux sont divins et que vos lèvres le tentent. Le fâcheux (…) c’est qu’en quittant B qu’il a choyé, il va cajoler D, qu’il laisse bientôt pour se mettre aux pieds de E et tout de suite après sur les genoux de F. Est-ce une p…, est-ce un fou, est-ce un fumiste, est-ce un imbécile ? »

Au cours de cette année, il se lie avec certains camarades aux noms célèbres, Jacques Bizet, Daniel Halévy, Abel Desjardins, Pierre Lavallée. Marcel déborde pour eux d’une amitié jugée trop vive, trop entière et d’un enthousiasme parfois embarrassant. Si certains d’entre eux se montrent polis, d’autres n’hésitent pas à marquer grossièrement leur désapprobation, allant jusqu’à l’insulter. L’un de ses camarades de classe racontera plus tard sa terreur en voyant Proust venir à lui, prendre sa main, et lui confesser, avec un regard implorant, son « besoin d’une affection totale et tyrannique ». Marcel, exalté, croit un moment trouver en Jacques Bizet l’ami de cœur et peut-être un peu plus mais celui-ci le repousse fermement. Il se tourne alors vers Daniel Halévy, cousin de Jacques Bizet, qui avouera son malaise en présence de cet adolescent languide « aux immenses yeux orientaux » et qui le repousse également.

Pour se remettre de ses échecs, Marcel passe l’été chez son oncle à Auteuil et se réfugie dans la lecture. Plus tard, il confiera à un ami avoir éprouvé alors une passion pour une courtisane célèbre, Laure Hayman, surnommée la « déniaiseuse de jeunes ducs ». Avec l’enthousiasme de la jeunesse, il se croît amoureux et se ruine en fleurs pour elle.

Laure Hayman

C’est à cette époque qu’un camarade de classe l’entraîne dans un bordel situé à deux pas du lycée Condorcet, au 6 rue Boudreau, mais cette séance initiatique le déçoit profondément et provoque chez lui une espèce de dégoût.

Son année de philosophie se fait sous la direction de M. Darlu, professeur remarquable qui aura une influence décisive sur lui. C’est de cette époque que datent ses premières tentatives littéraires. En effet, les élèves du lycée publient « Lundi », une « revue artistique et littéraire » où Marcel apparaît souvent comme membre du comité de la rédaction. Vient ensuite « La Revue de Seconde » qui disparaît après treize numéros. De ses cendres, sort « La revue Verte », écrite sur du papier vert imposé par le professeur de seconde pour ménager les yeux de ses élèves et les siens, mais rien n’a survécu. Plus marquante est « La Revue Lilas » dans laquelle on se plaît à dire que l’essai de Marcel sur les clochers de Martinville a été publié.

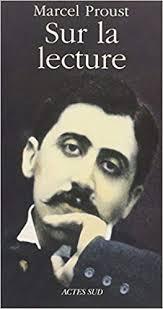

Quel est l’aspect physique de Marcel Proust à cette époque ? Son livret militaires donne quelques indications intéressantes.

Livret militaire de Marcel

Fernand Gregh, poète et critique littéraire et le peintre Jacques-Emile Blanche, tous deux témoins de ses débuts dans le monde se rappellent, pour l’un « ses yeux noirs et coulants à la paupière brune qui se baissait comme un beau voile de chair sur un foyer oriental de lumière et de rêve », pour l’autre son extravagante tenue, ses cravates de soie vert d’eau nouées au hasard, ses pantalons tire-bouchonnés, sa redingote flottante… Tous deux s’accordent à louer la grâce avec laquelle il sait se blottir aux pieds des dames qui tiennent salon, les étourdissant par sa culture, ses compliments excessifs et les inquiétant par la maturité et la pénétration de ses jugements.

De son côté, Léon Pierre-Quint nous en fait, dans son « Marcel Proust », une description très imagée à l’âge de 20 ans : « …de larges yeux noirs, brillants, aux paupières lourdes et tombantes un peu sur le côté ; un regard d’une extrême douceur qui s’attache longuement à l’objet qu’il fixe, une voix plus douce encore, un peu essoufflée, un peu traînante, qui frôle l’affectation en l’évitant toujours. De longs cheveux épais, couvrant parfois le front, qui n’auront jamais un fil blanc. Mais c’est aux yeux qu’on revient, immenses yeux cernés de mauve, las, nostalgiques, extrêmement mobiles, qui semblent se déplacer et suivre la pensée secrète de celui qui parle. Un sourire continuel, amusé, accueillant, hésite puis se fixe immobile sur ses lèvres. D’un teint mat, mais alors frais et rosé, il fait penser, malgré sa fine moustache noire, à un grand enfant indolent et trop perspicace ».

Marcel à 20 ans

Puisqu’il ne rencontre que peu de succès auprès de ses condisciples, Proust décide de s’attaquer au monde littéraire et de pénétrer les salons parisiens, très en vogue à cette époque. Introduit dans plusieurs d’entre eux, il entame son ascension mondaine. A Anatole France, l’un des écrivains les plus en vue, il écrit une lettre très adroite, lettre anonyme d’un élève de philosophie qui ne demande pas de réponse mais qui lui permettra quelques mois plus tard de rencontrer le célèbre écrivain par des voies détournées. Grâce à ses amis de Condorcet dont Jacques Baignères et Jacques Bizet, il accède avec gourmandise, aux salons de Mmes Baignères et Strauss. Cette dernière deviendra une de ses plus fidèles amies. C’est chez elle qu’il rencontre Charles Haas. Proust est subjugué par la remarquable ascension sociale du personnage et il s’efforce de découvrir les secrets de cette réussite. Haas est amoureux de la marquise d’Audiffret dont on retrouvera certains traits chez Odette de Crécy. C’est à cette époque que nait la réputation d’homme snob de Marcel Proust qui le poursuivra toute sa vie.

Au cours de l’été 1889, Proust est introduit dans le salon de Mme Arman de Callavet qui le présente à Anatole France dont le physique le déçoit, comme l’aspect physique de Bergotte déçoit le Narrateur dans La Recherche. Le fils de Mme Arman fait son service militaire à Versailles et Marcel a droit aux descriptions détaillées qu’en fait sa mère, ce qui le rend admiratif et envieux aussi. De son propre chef, il rejoint l’armée alors qu’il aurait pu facilement se faire exempter. Les volontaires ne font qu’une année de service au lieu de cinq pour les appelés. Ils servent dans le rang mais sont traités comme des élèves officiers. Le 15 novembre 1889, Marcel incorpore le 76ème régiment d’infanterie à Orléans, il a 18 ans. Sa santé toujours délicate le dispense des longues marches et des corvées et le colonel du régiment veille sur lui avec une bienveillante attention. En raison de ses crises d’asthme qui risquent d’indisposer ses camarades de chambrée durant la nuit, il est autorisé à louer une chambre chez l’habitant. Les conditions de vie du soldat de 2ème classe Proust sont très adoucies par des officiers distingués et humains, parmi lesquels Charles Waleski, descendant de Napoléon 1er (modèle du capitaine Borodino). La jeune recrue s’est trouvé des relations en ville, entre autres le préfet, chez lesquelles il est régulièrement invité à dîner. C’est pendant son service militaire que sa grand-mère maternelle meurt en janvier 1890 d’une crise d’urémie. Marcel, très proche d’elle, en est profondément affecté.

Proust prend plaisir à sa vie militaire. Il fait du cheval, de l’escrime, de la natation, il apprécie le langage bourru employé à l’armée. Sa mère lui écrit tous les jours. Il cherche à comprendre l’univers nouveau dans lequel il est transplanté, il s’intéresse à tout ce qui l’entoure et l’on retrouvera ces préoccupations dans Le Côté de Guermantes, lorsque le Narrateur discute avec son ami Saint-Loup des problèmes de tactique militaire.

Bien qu’en garnison en province, Proust continue de fréquenter le salon de Mme Arman où on le voit apparaître mal fagoté, dans un uniforme bien trop grand pour lui. Lorsqu’il part pour rejoindre la caserne, toujours en retard, Mme Arman lui bourre les poches de gâteaux et de sandwichs qu’il pourra manger dans le train de retour.

Marcel en tenue militaire

A la fin de son service, Marcel s’inscrit au peloton préparatoire au grade de sous-officier dont il sort 63ème sur 64. Il fréquente à nouveau et avec assiduité les salons dont celui de Mme Strauss et fait la connaissance du fils de Mme de Caillavet, Gaston, dont il devient l’ami (un des inspirateurs de Saint-Loup). Il croit tomber amoureux de sa fiancée, Jeanne Pouquet (inspiratrice de Gilberte) et dès lors l’amitié entre les deux garçons va en se refroidissant et leurs relations deviennent plus rares (Gaston et Jeanne auront une fille, Simone, dont Proust s’inspirera pour faire Mlle de Saint-Loup).

Il doit désormais choisir une carrière. Il se sent attiré par la littérature mais son père, brillant professeur, ne peut se satisfaire que son fils accomplisse une activité purement intellectuelle. Marcel s’incline et entre à la Sorbonne, à la faculté de droit et à l’Ecole libre des sciences politiques, ce qui devrait lui permettre de choisir, au bout de trois ans d’études, la magistrature ou la diplomatie. Il suit les cours d’Albert Sorel (qui le juge « pas intelligent » lors de son oral de sortie) et ceux d’Henri Bergson qui vient de faire paraître sa thèse les données immédiates de la conscience et qui a une influence considérable sur la pensée du jeune homme. Il se rapproche davantage encore du philosophe, puisque Bergson devient son cousin par alliance en épousant, en 1891, une parente éloignée de sa mère.

En septembre 1891, Proust visite Cabourg où il se sent envahi pas ses souvenirs d’enfance. Puis il séjourne à Trouville, dans la villa « Les Frémonts » (modèle de La Raspelière avec ses trois vues) de Mme Charlotte Baignières.

Les Frémonts

Il y rencontre la princesse de Sagan (dont il fera la princesse de Luxembourg, amie de Mme de Villeparisis). Il se lie avec le fils du docteur Antoine Blanche, Jacques-Emile, jeune homme médisant et vindicatif, peintre doué destiné à devenir un brillant écrivain. Jacques réalisera le célèbre tableau de Marcel. Au cours de l’année 1892, il a l’occasion de le rencontrer fréquemment dans les salons où il se rend, dont celui de Laure Hayman, la cocotte qu’il a connue avec passion trois ans auparavant, et celui de Mme Aubernon qui possède une maison en Normandie où elle reçoit « ses fidèles », comme la future Mme Verdurin. Jacques Blanche, laisse entendre que la liaison de Proust avec Mme Hayman n’a pas toujours été platonique.

Il faut noter que, contrairement à Odette qui était rejetée par la famille du Narrateur, curieusement Mme Hayman est admise chez les Proust. Plus tard, elle se brouillera quelques temps avec lui pour s’être reconnue dans le personnage d’Odette, mais malgré cet incident, une réelle amitié s’instaurera entre eux deux, entretenue par un abondant échange de courriers.

Marcel suit ses cours à la faculté sans grande conviction, réservant son énergie à la rédaction de ses premiers essais. En 1892, il fonde, dans le salon littéraire de Mme Strauss, une revue, Le Banquet, avec quelques amis qui deviendront tous célèbres : Fernand Gregh, Robert Dreyfus, Daniel Halévy, Robert de Flers, Henri Barbusse. Il participe très activement à la réalisation de la revue en publiant plusieurs nouvelles dans les douze numéros qui paraîtront. Ce qui frappe en parcourant la collection du Banquet, qui connaîtra un certain succès, c’est la curiosité politique, sociale, historique, intellectuelle de ses auteurs.

Marcel connaît une vie amoureuse difficile, car il est très souvent attiré par des jeunes gens qui ne sont pas homosexuels ou alors, lorsque une liaison prend forme, il fait montre de trop d’empressement et d’exigence ce qui fait peur à plus d’un.

En 1893, il fréquente le salon de Mme Lemaire, appelée « la Patronne » à l’instar de Mme Verdurin. Comme cette dernière, elle intervient dans la vie privée de ses amis, leur attribue des surnoms et qualifie d’ « ennuyeux » ceux qui ne font pas partie de son « clan ». Dans ces salons, Proust va faire deux rencontres importantes pour lui. L’une avec Robert de Montesquiou, un peintre aquarelliste célèbre, qui reçoit le Tout Paris dans son hôtel particulier. Marcel a vingt-deux ans, Montesquiou trente-sept, les deux hommes sympathisent aussitôt et deviennent amis. Montesquiou transmet au jeune homme ses goûts artistiques et lui fait connaître de nombreux artistes célèbres. L’autre rencontre est celle d’un jeune vénézuélien de dix-neuf ans, beau et charmeur, Reynaldo Hahn, enfant prodige de la musique.

Les mœurs de Reynaldo ne font pas plus de mystère que celles de Proust. Pendant les quatre semaines qu’ils passent ensemble, les deux jeunes gens vivent une véritable lune de miel (intellectuelle, mais aussi vraisemblablement charnelle) sous l’œil attendri de leur hôtesse. Reynaldo joue pour son ami sa Sonate en ré mineur dont une phrase l’a frappé au point qu’elle deviendra, non seulement « l’air national de leur liaison », mais aussi la fameuse « petite phrase de Vinteuil » qui accompagnera les amours de Swann et d’Odette dans La Recherche.

La liaison amoureuse des deux hommes dure jusqu’en 1896. C’est Reynaldo qui introduit Proust dans le salon littéraire d’Alphonse Daudet, où bien vite il fait la conquête de Mme Daudet. « Je n’ai jamais rencontré un jeune homme aussi bien élevé que ce petit Proust » déclare-t-elle. Proust devient un familier des Daudet. C’est Reynaldo encore qui introduit Proust chez la princesse de Polignac, la marquise de Feydeau de Brou, Mme de Saint-Marceaux et la marquise de Saint-Paul, ces trois dernières fourniront des traits, généralement ridicules, au personnage de Mme de Saint-Euverte.

Au début d’août 1892, Proust échoue à l’oral de son premier examen de droit. Le 14, il part pour Trouville où il retrouve quelques amis parisiens. Les promenades en voiture avec Albertine et ses amis, les aubépines défleuries et les pommiers lourds de fruits appartiennent à cet été.

En 1893, il est enfin reçu à ses examens de droit, au grand soulagement de son père qui le somme désormais de choisir une carrière. En fait, pour Marcel, l’essentiel est d’être autorisé à poursuivre sa vie mondaine. Il doit cependant donner à son père quelques signes de bonne volonté et tente d’être stagiaire chez un avocat, mais l’expérience ne durera que quinze jours. Il émet alors l’idée, aussitôt abandonnée, d’entrer à la Cour des Comptes, puis de préparer le concours des affaires étrangères. Il est entendu que Marcel préparera l’année suivante la licence ès lettres.

Mais il est bien évident que sa priorité consiste à sortir et multiplier les connaissances dans la haute société du Faubourg Saint-Germain, rassemblant ainsi beaucoup de matériaux qui lui seront utiles dans son futur livre. La matinée chez Mme de Villeparisis, le dîner chez la duchesse de Guermantes, puis la soirée de la princesse de Guermantes sont largement inspirés des réceptions auxquelles il participe. La comtesse de Greffulhe, qui est regardée comme la beauté la plus accomplie de la haute société, sera un des modèles d’Oriane de Guermantes. Son mari, Henry, homme de haute taille, aux larges épaules, tyrannique et volage, est le principal modèle du duc de Guermantes. Il en est ainsi pour des dizaines d’autres rencontres qui lui inspireront autant de personnages de la Recherche.

Marcel va avoir une liaison avec Marie Finaly, sœur d’Horace. C’est l’une des très rares occasions où son amour pour une femme est payé de retour. Si cet amour n’a pas de suite, c’est pourtant autour de la figure lointaine, à demi-effacée, de Marie Finaly que se cristallisera le personnage d’Albertine.

L’intense vie mondaine de Proust ne l’empêche pas de terminer les derniers textes qui constitueront Les Plaisirs et les jours, recueil de poèmes en prose et de nouvelles illustrés par Madeleine Lemaire. Ils sont préfacés par Anatole France et publiés chez Calmann-Lévy le 13 juin 1896. Léon Blum, alors auditeur au Conseil d’Etat et futur Président du Conseil, a dû apprécier le livre puisqu’il fait sur Proust une critique d’une grande perspicacité : « J’attends avec beaucoup d’impatience, écrit-il, son prochain livre… Quand on a le talent de style, toute l’aisance de pensée que recèle ce livre trop coquet et trop joli, ce sont là des dons qu’on ne peut laisser perdre. » Malgré la présentation luxueuse du livre, les ventes sont décevantes et l’accueil est loin d’être triomphal. Proust lui-même n’est pas convaincu de la qualité du livre puisqu’il cherchera à en éviter la réimpression pendant la rédaction de La Recherche.

Bientôt, il met un frein à sa boulimie de mondanités, tout d’abord en raison de son état de santé qui s’aggrave et puis par lassitude d’un monde dont il prend la mesure de son aspect féroce et artificiel.

C’est à cette même époque que ses goûts pour l’inversion se confirment. Il multiplie les rencontres avec des homosexuels inconnus ou célèbres, parmi lesquels Oscar Wilde. En 1895, il séjourne un mois avec ce dernier à Belle-Isle-en-Mer puis à Beg-Meil dont il s’inspirera pour la description de Balbec. Même s’il continue à nier son homosexualité, sa mère n’est pas dupe. Au cours de ce séjour à Beg-Meil, il entreprend l’écriture d’un roman d’aventures dans lequel le héros est un jeune homme fragile, naïf et vaniteux, dévoré d’ambition, mais il est conscient du côté artificiel de son roman et de certaines maladresses de sa construction et le livre resté inachevé ne sera publié que longtemps après sa mort, en 1952, sous le titre de Jean Santeuil.

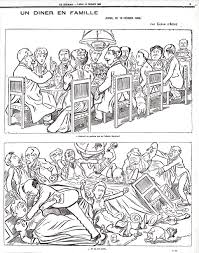

L’affaire Dreyfus éclate en novembre 1897 et Proust prend aussitôt la défense de l’officier soupçonné de trahison. Il organise Le manifeste des cent quatre. Il se trouve souvent dans des situations embarrassantes, car la presque totalité des habitants du Faubourg Saint-Germain qu’il fréquente sont royalistes, nationalistes et catholiques et donc, inévitablement antidreyfusards. Sa mère partage les convictions de son fils alors que son père reste résolument antidreyfusard, ce qui participe à accroître les tensions entre le père et le fils.

Au printemps 1899, Proust fait la connaissance d’un nouvel ami qui jouera un grand rôle dans sa vie, Antoine Bibesco. Il est séduit par cet homme, alors âgé de vingt-huit ans, qui mène une double carrière, de séducteur et de diplomate. Cette passion réciproque n’aura certainement été que platonique et les deux hommes resteront liés jusqu’à la mort de Proust.

Sa passion pour Reynaldo finit par s’émousser et Proust a trouvé chez Lucien Daudet un admirateur plus facilement influençable et surtout plus disponible. Jules Renard décrira Lucien Daudet comme « un beau jeune garçon, frisé, pommadé, peint et poudré, qui parle avec une petite voix de poche de gilet.» Marcel apprécie également le frère aîné de Lucien, Léon, et c’est d’ailleurs en sa compagnie qu’il passe quelques jours à Fontainebleau.

Il continue de fréquenter assidûment les salons littéraires et artistiques des Faubourg Saint-Germain et Saint-Honoré où il rencontre artistes et écrivains, ce qui lui vaut une réputation de dilettante mondain. Dans une série d’articles parus de 1900 à 1905, il décrit quelques-uns de ces salons dont celui de la princesse Mathilde dont il s’inspirera pour décrire les soirées de la princesse de Guermantes et de la princesse de Parme. Il se rend également aux soirées chez le comte d’Haussonville, chez la princesse Edmond de Polignac, chez Madeleine Lemaire, salons où il rencontre les artistes les plus illustres tels que Mounet-Sully, Massenet, Saint-Saëns, Réjane, Dumas fils, Anatole France, mais le salon qui le marquera le plus est celui de Mme Strauss-Bizet, un des plus brillants de l’époque. Ces salons sont pour lui de véritables mines d’inspiration. Mme Strauss elle-même l’inspirera pour créer le personnage d’Odette de Crècy. On retrouve la comtesse de Greffhule dans la duchesse de Guermantes, la princesse de Guermantes, mais aussi chez Odette Swann, pour les toilettes. Le mari de la comtesse de Greffulhe.

Son mari, est le principal et presque unique modèle du duc de Guermantes. Charles Haas, que Proust a pourtant peu fréquenté, lui servira de modèle pour un des personnages centraux de La Recherche, Charles Swann.

Durant l’été 1900, la famille Proust s’installe dans un nouvel appartement au 45 rue de Courcelles, rue huppée qui reflète mieux le haut rang professionnel atteint par le docteur Proust.

Marcel continue de mener une vie oisive et facile que ses parents n’’acceptent pas de bon cœur. Certains incidents, telle la vue d’une photo équivoque le montrant en compagnie de son ami Lucien Daudet, déclenchent chez eux une vive colère. De plus, Marcel ne cesse de réclamer de l’argent qu’il dépense aussitôt sans discernement ; plus grave encore, il adopte une liberté totale de mœurs et de mouvement. Sa mère, pourtant sans illusion sur les tendances de son fils, souffre beaucoup de cette attitude. Il se lève si tard qu’il déjeune seul, après sa famille, alors que l’après-midi est déjà bien engagée ; sa mère assiste à ses repas et veille avec amour sur ce fils qu’elle adore, lui pardonnant sa nonchalance et toutes ses fantaisies. Les domestiques ont reçu des instructions pour ne pas le déranger. Son père, parti tôt le matin, ne le voit que rarement.

Madame Proust continue de permettre à son fils de donner de « grands dîners » extrêmement brillants où l’on retrouve Anatole France, la comtesse de Noailles, le prince de Montesquiou et quelques chanteuses ou actrices célèbres. Marcel ne regarde pas à la dépense, les mets servis et la décoration sont assurés par les plus grands professionnels. Ses parents assistent rarement à ces fêtes, sa mère étant très effacée et son père ne comprenant pas le succès de son fils. Il invite également ses amis dans des restaurants chics tels que Larue ou le café Weber. Pour lui, il commande quelques fruits et pour ses amis, tout ce qui peut être le plus cher et hors saison. Son goût pour cette vie décalée ne le quittera jamais. Ainsi, il arrive fréquemment dans les soirées alors que la plupart des invités sont déjà partis. Maladivement frileux et craignant les courants d’air, Marcel s’emmitoufle en toute saison, même par les jours les plus chauds de l’été, d’une lourde pelisse devenue légendaire, qu’il garde durant les repas.

A l’abri du besoin, Marcel ne se soucie guère de trouver un emploi, mais soucieux de son avenir, son père lui obtient, contre son avis, une place à la bibliothèque Mazarine. Peu enthousiaste, Marcel s’absente régulièrement, se déclarant malade, et fait de si brèves apparitions à son travail que l’on finira par mettre fin à son contrat. Il veut se consacrer entièrement à l’écriture. Il a abandonné la rédaction de son roman en cours d’écriture Jean Santeuil pour entamer la traduction de la Bible d’Amiens de l’écrivain et critique d’art anglais, John Ruskin, avec lequel il a beaucoup d’affinités et pour qui il ressent une profonde admiration. Ce long travail de traduction l’amène à entreprendre plusieurs voyages dans le nord de la France, en Belgique, en Hollande, à Venise.

La mère de Marcel joue un rôle déterminant dans le travail de traduction car Marcel maîtrise mal l’anglais et c’est elle qui se livre à une première traduction, mot à mot, du texte. Il est également aidé dans ce travail par une cousine de son ami Reynaldo Hahn, Marie Nordlinger. Il publie en 1900, dans la revue du Mercure de France : Ruskin à Notre Dame d’Amiens. Sa traduction de La Bible d’Amiens ne paraît qu’en 1904 et celle de Sésame et les Lys qu’en 1906. Le succès n’est toujours pas au rendez-vous.

Soudainement, Proust se déclare fatigué d’avoir consacré tant d’années à Ruskin. « Ce vieillard commence à m’ennuyer. » avoue-t-il à Marie Nordlinger. Pourtant, en mai 1904, il revoit la traduction de la première partie de Sésame et le lys qui paraîtra dans la revue Les Arts et la Vie.

Le père de Proust meurt le 26 novembre 1903. Marcel ne montre pas un immense chagrin. Il ne le dira jamais, mais il n’est pas impossible qu’il ressente une impression de lâche soulagement et de délivrance maintenant qu’il n’a plus à se justifier auprès de ce père qui ne le comprenait pas. Se pose alors le problème de la succession. Angoissé, Proust se voit ruiné. Il se plaint déjà des sacrifices qu’il devra faire en faveur de son frère, alors que celui-ci ne demande rien et se montre particulièrement accommodant. Finalement, il se retrouve à la tête d’une fortune qui lui ôte tout souci d’argent. A la même époque, il renonce aux voyages.

Le seul qu’il entreprend, en dehors de quelques jours à Genève et en Belgique, c’est un court séjour à Venise avec sa mère et Reynaldo Hahn. A partir de 1900, hormis les étés qu’il passe à Trouville et à Cabourg, il ne s’éloigne plus de Paris. Pour conjurer les éventuelles crises d’asthme, il procède avant de sortir à des fumigations. Cependant sa capacité à se livrer à des efforts physiques brusques et brefs dénote une forte vitalité.

La mort de sa mère, en 1905, l’atteint comme un drame terrible aggravé par le remords de n’avoir pas été pour elle le fils qu’elle aurait souhaité et de ne pas lui avoir rendu l’amour qu’elle lui prodiguait. Il éprouve même la tentation de disparaître, non en se tuant, mais en se laissant mourir de faim. Il finit par se résoudre à entrer dans une maison de santé à Boulogne sur Seine (le Boulogne-Billancourt d’aujourd’hui) pour se désintoxiquer de tous les remèdes absorbés de façon anarchique depuis des années et réapprendre à vivre en régulant ses heures de sommeil et de repas. En fait, rempli des préjugés d’un homme qui a trop lu d’ouvrages de médecine, il refuse de se plier aux prescriptions de son médecin et fait tout pour démontrer l’inefficacité de ses méthodes. C’est donc, non guéri, qu’il rentre chez lui en janvier 1906.

A l’occasion de cette retraite de plusieurs mois, l’interruption de son activité littéraire lui a donné l’occasion d’approfondir ses réflexions sur la fuite du temps, et c’est alors qu’il conçoit l’immense projet de faire revivre les jours enfuis dont il a de plus en plus conscience, dans un ouvrage intitulé A la recherche du temps perdu. Peu à peu, son goût de la solitude s’atténue et il rencontre à nouveau quelques amis tout en refusant les invitations. En quête d’un lieu de vacances pour l’été, il hésite tant qu’il doit se rabattre sur Versailles où il s’installe à l’Hôtel des Réservoirs, dans un appartement qu’il décrira comme sinistre, sombre et glacé, qui lui coûte une fortune. Il y reste cependant jusqu’à la fin de l’année, malgré les pollens des arbres, le bruit du tramway et la poussière ; puis il revient à Paris où il loue l’appartement de son oncle, au 102 boulevard Haussmann. Il fait tapisser sa chambre de plaques de liège, et va s’y enfermer pour travailler nuit et jour à son grand œuvre, A la recherche du temps perdu.

La chambre de Proust reconstituée au musée Carnavalet

En 1907, après bien des hésitations, il se rend à Cabourg où il a séjourné enfant avec sa grand-mère puis avec sa mère. Il s’installe au Grand-Hôtel qui vient d’ouvrir ses portes. Là, il retrouve soudain la santé et après être resté alité durant de longs mois, le voici qui se lève, fait des excursions et rencontre de nombreuses relations en villégiature dans les différentes stations de la côte. Il a loué un taxi avec ses trois chauffeurs, Jossien, Odilon Albaret et Agostinelli. Dans des petits carnets, il griffonne pêle-mêle des noms, des adresses, que l’on retrouve dans Du côté de chez Swann. Proust réalise peu à peu qu’il dispose des matériaux qui constitueront son œuvre future, même s’il ne perçoit pas encore l’importance qu’elle prendra.

Sur le plan matériel, il décide de gérer désormais lui-même sa fortune mais se montre, dans ce domaine, d’une rare maladresse. Il retrouve un ami d’enfance, Lionel Hauser, qui est un homme d’une grande intégrité, excellent financier et qui devient son mentor dans la gestion de sa fortune et le restera jusqu’à sa mort. Malheureusement Proust ne suit pas les conseils de Hauser, pas plus que ceux de son médecin et il se retrouve en 1909 gravement malade.

C’est au tout début de janvier 1909 que Proust va faire l’expérience d’un des événements les plus mémorables de sa vie. Alors qu’il est dans sa chambre, frissonnant, Céline insiste pour qu’il prenne une tasse de thé. Il finit par accepter ce breuvage qui lui est peu familier, laisse tomber négligemment un morceau de pain grillé dans sa tasse qu’il porte, tout ramolli à ses lèvres. Il demeure aussitôt immobile, attentif à une saveur qui le renvoie à certains souvenirs, lui faisant alors déclarer :

« Chaque jour, j’attache moins de prix à l’intelligence. Chaque jour, je me rends mieux compte que ce n’est qu’en dehors d’elle que l’écrivain peut saisir quelque chose de nos impressions, c’est-à-dire atteindre quelque chose de lui-même… » Il développe alors la théorie de la mémoire involontaire, c’est-à-dire la résurrection d’une impression jadis ressentie et si bien oubliée qu’on n’aurait jamais pensé qu’elle puisse resurgir. A l’appui de cette théorie, il cite des exemples devenus célèbres : la fameuse madeleine trempée dans la tasse de thé, bien sûr, mais aussi le choc d’une cuillère contre une assiette qui lui rappelle le bruit du marteau contre les roues d’un wagon de chemin de fer, ou bien un pavé de guingois qui le ramène sur une petite place vénitienne.

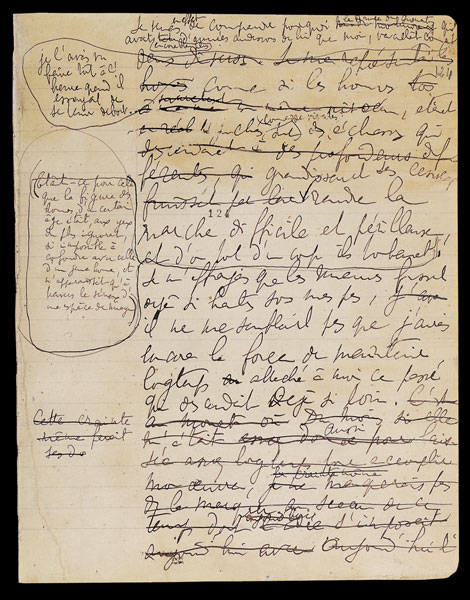

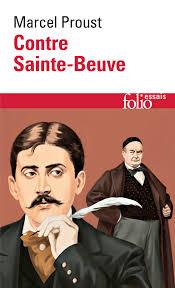

Proust entreprend de transposer les matériaux réunis dans un ouvrage en chantier, Contre Sainte-Beuve, dont il a commencé la rédaction à la fin de l’automne, en un début de La Recherche qui deviendra Du côté de chez Swann. Comme pour toute son œuvre, Proust ne cesse de reprendre des textes, de les enrichir d’incidentes, telles que le jardin du Pré Catelan, le côté de Méséglise, le Côté de Villebon, qui deviendra le Côté de Guermantes, etc. Il travaille inlassablement certains portraits qui prendront place dans l’œuvre définitive dont il a désormais une vision précise du décor et des acteurs. Par ailleurs, il n’a pas abandonné l’idée de faire éditer Contre Sainte-Beuve. A sa grande déception, le Mercure de France refuse le manuscrit et le livre ne sera publié qu’à titre posthume, en 1954.

Il retourne à Cabourg les étés suivants, mais sa santé se dégrade à nouveau. Il approche de la quarantaine, c’est dire que sa vie est bien avancée puisqu’il mourra à l’âge de cinquante et un ans. Il continue à douter de sa capacité à réaliser une œuvre majeure. Il est conscient de mener une vie désœuvrée qui lui vaut une réputation de dilettantisme et de mondain. Ses crises d’asthme le laissent épuisé, les pertes rapprochées de son père puis de sa mère l’ont profondément affecté. C’est la période la plus sombre de sa vie.

Peut-être conscient de l’inanité de cette vie de loisirs et du gâchis qui en découle, il se remet au travail avec fièvre, un rythme qu’il maintiendra jusqu’à sa mort. Son travail le pousse dans des directions multiples, inspiré par des faits divers, il rédige des articles, des rubriques, des pastiches et prend des notes.

Le fruit de ce travail intense et désordonné va constituer le matériau qui alimentera l’écriture de La Recherche. Durant l’été 1911, Proust s’enferme au Grand Hôtel de Cabourg avec le manuscrit de Combray qui deviendra plus tard Du côté de chez Swann et il commande sous son contrôle, une version dactylographiée. A la fin de 1911, son roman atteint plus de sept cents pages qu’il propose à l’éditeur Fasquelle sous le titre : Les intermittences du cœur, le temps perdu, 1ère partie. Y figure l’actuelle première phrase si célèbre d’A la recherche du temps perdu : « Longtemps je me suis couché de bonne heure ». Ce roman reprend de nombreux passages que l’on retrouvera dans les sept parties qui constitueront La Recherche.

De retour à Paris, il se préoccupe à nouveau de la gestion de sa fortune et de ses éternels problèmes financiers. En plus de Lionel Hauser, il trouve un autre conseiller en la personne d’Albert Nahmias mais, selon son habitude, il n’écoute pas leurs conseils et les pertes s’accumulent et deviennent préoccupantes. Comme un joueur au casino, il est toujours persuadé que la chance va tourner. Bien que préoccupé de voir fondre sa fortune, il gaspille son argent, faisant preuve d’une générosité ostentatoire parfois gênante. Après avoir invité des amis à grands frais dans un restaurant célèbre et onéreux, il est capable de laisser au personnel un pourboire supérieur au montant de l’addition.

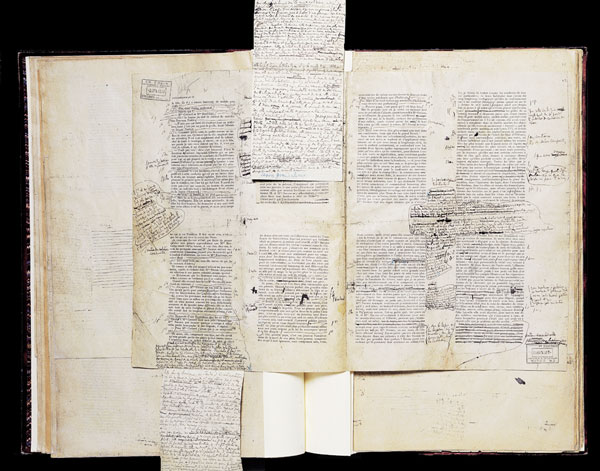

La dactylographie de son manuscrit constamment remanié se poursuit. Ce manuscrit est si raturé et embrouillé que c’est son ami, Albert Nahmias, qui tente de mettre de l’ordre dans l’écheveau inextricable de certains passages, mais Proust n’est jamais satisfait et vérifie des quantités de détails apparemment anodins. Ainsi, un soir, à près de minuit, il se fait conduire chez les Caillavet et insiste pour être reçu et voir un court instant leur fille Simone qu’on va réveiller. Proust la regarde quelques secondes puis se retire satisfait. Il voulait simplement vérifier le détail qu’il souhaitait ajouter au portrait du personnage de Gilberte Swann.

Au début de 1912, Le Figaro publie deux passages du manuscrit, dont celui sur les aubépines en fleurs. Fin juin 1912 la dactylographie de Du côté de chez Swann est enfin terminée. D’autres sujets préoccupent Proust : comment publier le nouveau livre ? En combien de volumes ? En combien de parties ? Faut-il découper l’ouvrage ? Quel titre lui donner ? Les stalactites du passé, les reflets du passé, le visiteur du passé, le temps perdu et bien d’autres titres sont cités. Des éditeurs sont approchés, mais l’œuvre ne déclenche pas l’enthousiasme.

Après Fasquelle, ce sont les éditions Gallimard qui refusent le manuscrit sur l’avis d’André Gide qui regrettera amèrement son attitude, et enfin ce sont les éditions Ollendorff. Le directeur de cette maison, M Humblot, fait part de son sentiment à un de ses amis « Je suis peut-être bouché à l’émeri, mais je ne puis comprendre qu’un monsieur puisse employer trente pages à décrire comment il se tourne et se retourne dans son lit avant de trouver le sommeil ».

Proust est ulcéré par ce mépris et s’adresse alors à un quatrième éditeur, Bernard Grasset. Comme Gallimard, Grasset est un éditeur qui a créé sa propre maison ; en peu de temps il s’est fait une place dans le monde éditorial grâce à l’originalité et l’efficacité de ses méthodes. Par l’entremise de son ami René Blum, Proust propose le marché suivant : si Grasset accepte de publier les deux volumes à dix mois d’intervalle, il se chargera non seulement des frais d’impression mais également des frais de publicité. Grasset accepte la proposition et engage avec Proust une active correspondance pour régler les détails. Rapidement un projet de contrat est établi, signé le 11 mars 1913. L’édition se fera aux dépens de l’auteur, le livre sera vendu 3,50 francs et l’auteur touchera 1,50 franc par exemplaire vendu.

Les typographes devront sans cesse recomposer une bonne partie du texte pour tenir compte des ajouts et corrections incessants que demande Proust. D’ailleurs, très honnêtement, celui-ci propose à Grasset de lui facturer ce supplément de travail. C’est au cours de ces remaniements qu’il trouve enfin les titres définitifs : Du côté de chez Swann pour le premier volume, Le Côté de Guermantes pour le second, l’ensemble portant le titre général de A la recherche du temps perdu.

Le 26 juillet 1913, Proust part pour Cabourg où, pour une fois, il ne reste que peu de temps puisqu’il retourne précipitamment à Paris une semaine après. La raison de cet aller-retour imprévu est due à la présence boulevard Haussmann, depuis le mois de mai 1913, d’Alfred Agostinelli, le chauffeur de taxi qui l’avait promené quelques années auparavant à travers la Normandie avec son taxi. Maintenant âgé de vingt-cinq ans, et ayant perdu son travail, le jeune homme est venu le voir deux mois plus tôt pour lui demander d’entrer à son service comme chauffeur. Pour ses déplacements, Proust utilise les services d’Odilon Albaret, homme honnête, disponible, ponctuel et discret, aussi n’a-t-il aucune raison de se séparer de lui d’autant plus qu’Albaret s’est marié en mars 1913 avec une jeune fille, Céleste Albaret, qui vient d’un petit hameau de Lozère. Il offre à Agostinelli de continuer la dactylographie de son livre et le jeune homme se retrouve ainsi secrétaire de Proust.

Agostinelli

Il loge boulevard Haussmann avec Anna, sa compagne. Proust éprouve une passion subite et un amour impossible pour le jeune homme, d’autant plus étonnants qu’il le connaît depuis des années. Sur une photo, Agostinelli apparaît comme un bellâtre à moustache, d’une apparence à mi-chemin entre un chanteur italien et un garçon coiffeur. Sa maîtresse est plutôt laide et les Albaret qui la détestent, l’ont surnommée « le pou volant ». Odilon Albaret trouve qu’Agostinelli est « un gentil garçon », un peu fantasque et soucieux de s’élever dans l’échelle sociale. Doué pour la mécanique, il s’intéresse aux progrès de l’aviation et rêve de prendre des leçons de pilotage.

Proust continue de corriger les épreuves avec minutie, au point qu’il ne reste pas une ligne sur vingt du texte original. Résolu à ne rien épargner pour assurer la réussite de son livre, il met son amour-propre de côté pour aider à la promotion de son livre. Mais lorsque le livre est mis en librairie le 14 novembre 1913, bien rares sont les articles de presse annonçant la parution de Du côté de chez Swann.

Cependant, avec l’appui de certains journaux et de plusieurs amis, le livre connaît bientôt un succès d’estime. 1750 exemplaires sont tirés le 8 novembre 1913, suivis de deux autres tirages de 500 exemplaires chacun. Sans enthousiasme, les critiques sont toutefois conscients qu’on a là une œuvre peu ordinaire. Sans être un triomphe, cette opération n’est pas un échec pour Grasset. Marcel Proust et l’éditeur présentent le livre au prix Goncourt où il n’obtiendra pas une seule voix.

Marcel continue à travailler activement sur le deuxième volume qui doit s’intituler Le Côté de Guermantes. De nouveaux personnages apparaissent et Proust modifie profondément la structure du livre. Après de multiples ajouts, il obtient un ensemble cohérent, tellement volumineux qu’il n’est plus envisageable de le publier en un seul volume.

Alors qu’il est absorbé par la sortie de son livre, une bombe éclate boulevard Haussmann. Comme la vieille Françoise annoncera au Narrateur, dans Albertine disparue, le départ subit d’Albertine, la bonne annonce à Proust : « M. Alfred est parti ! ». En effet, Alfred Agostinelli, méridional habitué à une vie au grand air, ne supporte plus d’être enfermé tout au long des jours dans l’obscurité, le silence et l’odeur âcre des fumigations, sous la surveillance jalouse et constante d’un Proust qui, ne pouvant faire de lui son amant, veut vraisemblablement l’empêcher de l’être pour qui que ce soit d’autre, homme ou femme. Alfred est donc parti en ce matin du 1er décembre 1913, emmenant sa peu gracieuse Anna, ce dernier point étant un soulagement pour toute la maison.

Il a pris avec lui toutes ses économies, assez considérables car Proust s’est toujours montré généreux avec lui. Les fugitifs ont gagné Monaco où habite la famille d’Agostinelli. Proust est accablé et désespéré. Toutes ses tentatives pour faire revenir le jeune homme échouent.

Agostinelli sorti de son existence, il faut à Proust recommencer à vivre et à s’occuper de son livre. Certains critiques s’étonnent, à juste titre, du nombre de fautes d’impression qui émaillent le texte dont certaines, fort grossières, n’auraient pas dû échapper, ni à Proust, ni au correcteur de Grasset.

Il faudrait reprendre tout le texte et le réviser. Au-delà de ces erreurs techniques, la critique continue de se montrer réticente. Par ailleurs, Proust aborde un problème qui ne cessera de hanter nombre de ses lecteurs et surtout de ses biographes et exégètes, celui de l’identification du Narrateur, sans âge, sans état et même sans nom, ressemblant à l’auteur comme un frère. Il se défend d’être ce Narrateur en insistant sur son rôle de romancier. De même, plus tard, il n’admettra pas s’être inspiré de tel ami ou de tel personnage pour les portraits de ses romans. Il reconnaîtra seulement avoir emprunté à plusieurs personnes, parfois très dissemblables, des traits de caractères ou de mœurs pour composer un personnage entièrement nouveau.

On commence à parler de Proust et, si les ventes restent modestes elles sont régulières. La N.R.F. manifeste alors le désir d’arracher Proust à son éditeur et lui propose de publier les deux autres volumes d’A la recherche du temps perdu, mais se sentant lié par l’honneur, à défaut de l’être par contrat, Proust répond qu’il acceptera l’offre de la N.R.F. à la double condition que Grasset lui rende sa liberté et qu’il assume les frais d’impression s’il passe à la N.R.F

. Cette deuxième exigence, tout à fait saugrenue, ne peut être acceptée par Bernard Grasset. S’en suivent de nombreux échanges de courriers, Bernard Grasset n’apprécie pas la demande de Proust à qui il finit par dire quant à son choix d’un éditeur : « Décidez dans la plénitude de votre indépendance ». En attendant qu’une décision soit prise, Grasset se débat avec la composition du second volume. Pendant ce temps, Proust continue sa croisade auprès de la critique et de l’opinion pour assurer à la fois la diffusion de son livre et la reconnaissance de son talent.

Il rencontre une fois de plus des difficultés financières, amplifiées par les incessantes demandes d’argent d’Alfred Agostinelli qui, installé sur la côte méditerranéenne, a pu réaliser son rêve en s’inscrivant dans une école de pilotage. Après le choc causé par son départ brutal, Proust s’est réconcilié avec lui et les deux hommes entretiennent une correspondance suivie. Toujours aussi généreux, Proust offre à son ancien secrétaire l’aéroplane de ses rêves d’une valeur de 27000 F (environ 100000 € de 2015). Pour trouver ces fonds, il doit liquider des actions.

Le 30 mai 1914, il apprend que l’avion d’Agostinelli s’est abîmé dans les flots et que son pilote qui ne savait pas nager est mort noyé. Le choc est terrible. Proust va dépenser des sommes importantes pour que l’on retrouve le corps, ce qui sera fait. A la suite de cet accident, la discorde est entrée dans la famille Agostinelli. Elle dépense l’argent sans compter et Proust, peu rancunier et toujours généreux, continue à leur apporter son aide financière.

Cette disparition tragique cause à Proust un chagrin profond et il oubliera tous les côtés négatifs pour ne garder en mémoire que les qualités du disparu, son charme, son intelligence. Face à la douleur, il se réfugie dans le travail et ce triste accident va se révéler source d’inspiration. Ainsi certains épisodes de la vie d’Agostinelli, son existence de captif boulevard Haussann, puis sa mort brutale dans cet accident d’avion contribueront pour une large part à des développements imprévus dans La Prisonnière et dans Albertine disparue.

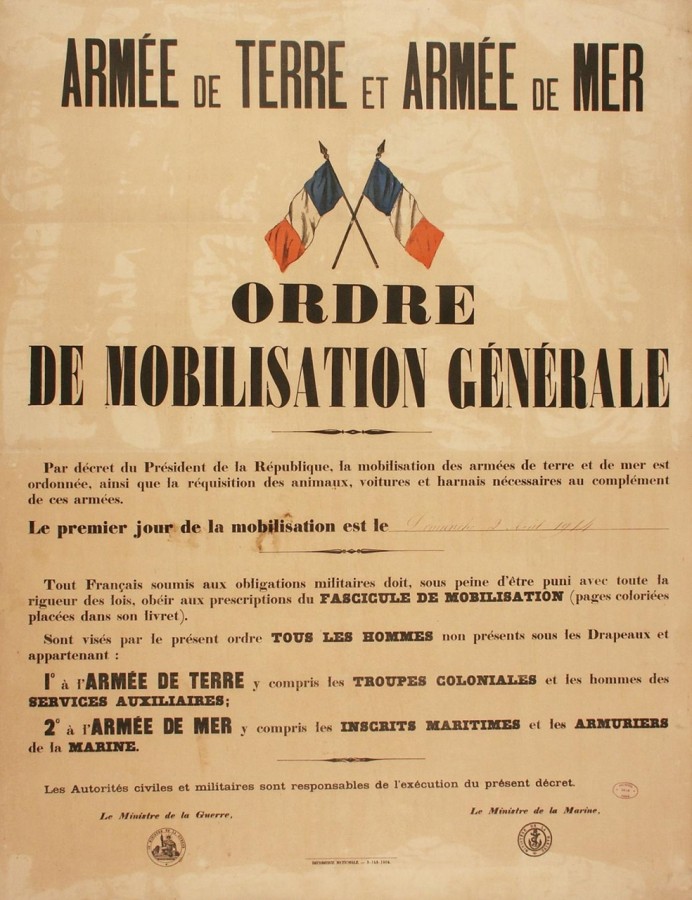

La guerre éclate début août 1914 et dès la fin du mois les allemands menacent Paris. Odilon Albaret, puis Nicolas Cottin, sont mobilisés et pour ne pas laisser seul Proust et ne pas rester seule elle-même, Céleste Albaret quitte son appartement de Levallois-Perret pour s’installer boulevard Haussmann. Puis Proust recrute un valet de pied, un jeune suédois car tous les jeunes français ont été mobilisés. Début septembre, Proust et ses deux domestiques partent pour Cabourg.

Le voyage est épuisant, puisqu’il leur faut deux jours dans des trains bondés pour atteindre leur destination. L’offensive allemande a été arrêtée sur la Marne et Proust se prépare à rentrer chez lui, d’ailleurs il n’a plus d’argent et puis le Grand Hôtel a été réquisitionné. Durant le voyage de retour et les jours qui suivent, Proust est épuisé par de violentes crises d’asthme. Il obtient de plusieurs médecins des certificats attestant de son inaptitude à prendre du service dans l’armée et il organise alors son existence de civil en guerre. Il réduit son train de vie et se sépare de son maître d’hôtel, ce qui ravit Céleste qui ne l’a jamais aimé. Proust et Céleste règlent alors leur vie, Céleste ne sort plus guère et se dévoue tout entière au service de Proust.

Céleste et son mari Odilon Albaret

Bien vite, elle devient son ange gardien. Venue de sa campagne reculée de Lozère, habituée, comme elle le dira plus tard, « à se coucher avec les poules et à se lever avec les coqs », la voilà qui doit s’accoutumer à ne dormir que quelques heures, toujours prête à répondre aux caprices d’un maître difficile, pointilleux, exigeant. Ainsi, une des tâches de Céleste consiste à préparer du café qui doit être prêt à toute heure et fait selon un cérémonial précis qui se reproduit plusieurs fois par vingt-quatre heures.

Généralement Proust se réveille au milieu de l’après-midi. Il commence alors les fumigations qui soulagent son asthme et la chambre se remplie d’une brume si dense qu’il devient difficile d’apercevoir les meubles. Malgré cela, il est interdit d’ouvrir les fenêtres. Dans ces conditions, faire le ménage devient un exploit que Céleste n’accomplit que rarement, à l’occasion des sorties nocturnes de son maître. Elle se plie à tous ses caprices avec une patience étonnante.

Ainsi, il faut mettre à sa disposition des piles de mouchoirs très fins car lorsqu’il s’est essuyé le nez avec l’un d’eux, sans se moucher jamais, il le jette par terre. Elle lui prépare ses boules d’eau chaude, s’occupe de la garde-robe, mais jamais, au grand jamais, ne voit Proust à sa toilette, c’est le domaine interdit de cet homme d’une grande pudeur. Pour cette toilette, il se tamponne le corps avec des serviettes qu’il jette ensuite par terre, il en utilise ainsi une vingtaine chaque jour. Il ne couche jamais deux nuits de suite dans les mêmes draps.

Il passe le plus clair de son temps à travailler allongé sur son lit, les jambes repliées, ses genoux lui servant de pupitre, soutenu par deux oreillers et emmitouflé de plusieurs lainages et de châles, tant il est frileux.

Le plus extraordinaire est que, malade comme il l’est, il ne cesse de travailler, ne se nourrissant parfois pour toute la journée que d’un café accompagné d’un croissant et de lait, lui aussi chauffé et servi selon un cérémonial immuable. Ses caprices sont nombreux et Céleste les satisfait tous, sans broncher. Il était fin gourmet – rapporte t’elle – ou plutôt l’avait été. « Je voyais bien que ses envies le prenaient comme des coups de souvenir ».

Proust souhaite-t-il au milieu de la nuit manger une glace ? Odilon Albaret, le mari de Céleste, va aussitôt avec son taxi chercher l’entremets souhaité au Ritz où l’on fabrique les meilleures glaces de Paris, mais souvent, une fois servi, Proust goûte une cuillerée et repousse son assiette à peine entamée. Une autre fois, c’est un gâteau au chocolat qu’on va chercher chez Latainville rue de la Boétie, une autre fois encore une poire. Lorsqu’il se lève pour sortir, il laisse son lit jonché de journaux, de revues et de petits papiers sur lesquels il a pris des notes. Céleste les range soigneusement sans jamais rien jeter.

En raison de la guerre, la parution du deuxième tome de La Recherche est suspendue. Proust en profite pour reprendre son texte à loisir, le retravailler et l’enrichir.

La guerre s’enlise dans les tranchées. Les hécatombes des premiers mois accélèrent le rythme de la conscription et les conseils de réforme se montrent de moins en moins exigeants. Proust craint que les certificats médicaux qu’il a obtenus ne suffisent pas à l’exempter d’un service et multiplie les démarches pour échapper à une incorporation. Le 13 avril après les affres de l’attente, il reçoit une convocation pour un conseil de réforme à l’Hôtel de ville. Affolé, il se fait délivrer par son médecin un certificat précisant qu’il n’est pas en état de se présenter à l’Hôtel de Ville

. Il réitérera à deux reprises la production d’un certificat médical. Lorsqu’enfin il est obligé d’obtempérer aux convocations, il est surpris de constater que les majors qui l’examinent ignorent tout de lui. Le nom de Proust ne leur évoque rien, ni les travaux de son père, ni ceux de son frère. Il est ajourné pour six mois et peut retourner à ses travaux et à ses soucis d’argent. Au milieu des angoisses de la guerre, sa préoccupation principale est de pouvoir terminer son œuvre avant que la mort le prenne.

On a vu que Gallimard a pris conscience de l’erreur commise en refusant l’édition de Du côté de chez Swann. Gide qui est à l’origine de ce refus, écrit alors à Proust une lettre restée célèbre : « Depuis quelques jours je ne quitte plus votre livre. Hélas ! Pourquoi faut-il qu’il me soit si douloureux de tant l’aimer ? » En juillet 1915, Grasset confirme à Proust son intention de poursuivre la publication d’A la recherche du temps perdu, toutefois sans être en mesure de donner une date même approximative car la maison est pratiquement fermée.

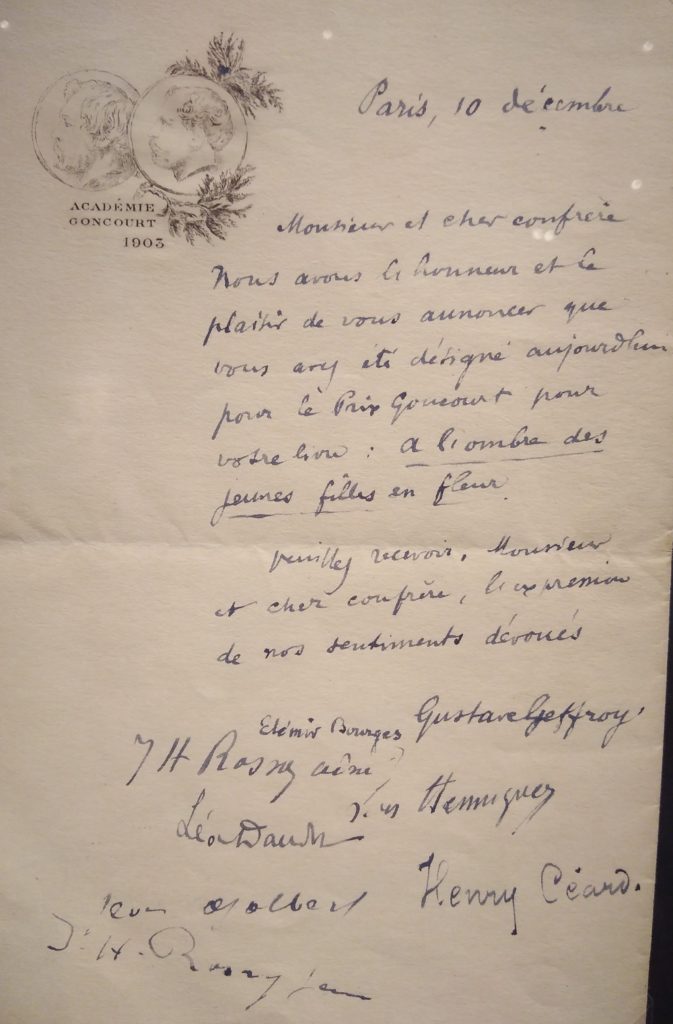

Proust, dont la principale raison de vivre est la publication de son œuvre, ne veut pas attendre davantage. En février 1915, Gide, vraisemblablement envoyé par Gaston Gallimard, l’informe qu’il serait le bienvenu à la N.R.F. Gallimard lui propose de faire imprimer dès à présent A l’ombre des jeunes filles en fleurs, de mettre l’ouvrage en vente le mois suivant et envisage même de racheter les droits de Du côté de chez Swann à Grasset. Après des discussions longues et compliquées, Bernard Grasset finit par déclarer à un émissaire de Proust venu plaider sa cause : « …

Marcel Proust veut une rupture ; j’ai, croyez-le, trop de fierté pour retenir un auteur qui n’a plus confiance en moi et je lui faciliterai la reprise complète de sa liberté. ». La rupture du contrat intervient en août 1916. Proust envoie à Gallimard la première partie d’ A l’ombre des jeunes filles en fleurs et annonce la seconde partie qui sera effectivement remise en mars 1917 avec les premières pages de Le côté de Guermantes. Les imprimeurs sortent Les Jeunes Filles en Fleurs le 30 novembre 1918. Dans le même temps, Proust corrige les épreuves de Le côté de Guermantes. A l’ombre des jeunes filles en fleurs et la nouvelle édition de Du côté de chez Swann paraissent enfin en juin 1919. Un succès modeste n’empêche pas Proust d’avoir confiance en lui et, en septembre, sur la pression de certains de ses amis parmi lesquels un Léon Daudet enthousiaste, il pose sa candidature au prix Goncourt pour A l’ombre des jeunes filles en fleurs.

Après trois années de guerre, la vie sociale a repris à Paris, au grand dam des permissionnaires rentrés du front. Lassés, d’héroïques les Parisiens sont devenus frivoles. Proust lui-même recommence à sortir dans le monde. Dans les salons parisiens, son arrivée tardive et son aspect fantomatique surprennent les invités. Il a besoin de nouveaux visages pour remplacer ceux déjà nombreux qui se sont effacés de sa vie. Mais Proust ne fréquente pas que du beau monde. Certains sont moins fréquentables tel un ancien valet de pied, Albert le Cuziat, entremetteur idéal et discret, que Proust a certainement connu avant la guerre.

Le Cuziat a fini par acheter un établissement, l’hôtel Marigny, rue de l’Arcade, pour en faire une maison de rendez-vous où se rendent de nombreux aristocrates et bourgeois qu’il a connus à l’époque où il était maître d’hôtel. Intéressé par sa connaissance prodigieuse de l’étiquette et de la généalogie, Proust l’invite à plusieurs reprises dans son appartement du boulevard Haussmann pour lui soutirer des informations.

Il se rend personnellement à l’hôtel Marigny où il constate que certains meubles qu’il avait donnés à Albert, pour l’aider à s’installer à ses débuts, trônent dans ce « temple de l’impudeur » (ceci rappelle le canapé de tante Léonie retrouvé dans un lupanar fréquenté par le Narrateur). Il devient un visiteur assidu de l’établissement où, vraisemblablement, il n’a joué qu’un rôle de voyeur favorisant ses plaisirs solitaires mais ses visites lui ont probablement inspiré la séance de flagellation de Charlus dans La Recherche.

Au printemps de 1917, au cours d’une visite à la princesse Soutzo, Proust découvre le confort et l’élégance de l’hôtel Ritz, la qualité de son service et de sa table. A partir de ce moment, il abandonne peu à peu Larue et le café Weber pour prendre ses quartiers au Ritz où il donne de somptueux dîners qu’il préside, pâle et funèbre, et au cours desquels il glane des anecdotes à utiliser dans ses écrits.

Proust décide de composer Sodome et Gomorrhe, un volume suivi de deux autres, La Prisonnière puis La Fugitive, qui comme les précédents, rassemblent des cahiers déjà écrits qu’il défait, complète, réorganise en ajoutant de nouveaux personnages et de nouveaux thèmes.

En 1908, après la mort de ses parents, Proust s’était installé au 102 du boulevard Haussmann, dans un appartement appartenant à son grand-oncle Louis qu’il a toujours apprécié, se sentant bien parmi les meubles de son choix les plus chargés de souvenirs. En 1918 sa tante vend l’appartement sans le prévenir. Proust voit là une trahison dont il souffre beaucoup. Après plusieurs mois de recherche, il s’installe pour quelque temps dans un appartement situé rue Hamelin.

Peu satisfait, il déménage à nouveau rue Laurent-Pichat près de l’avenue Foch, dans un appartement situé dans l’hôtel particulier de la grande comédienne Réjane, très admirée de Proust. Mais là encore, il ne se sent pas chez lui et finalement il s’installe au 4ème étage du 44 rue Hamelin en 1919. Il fait exécuter des travaux contre le bruit et, pour plus de sécurité encore, il loue au propriétaire l’appartement situé à l’étage supérieur.

La vie s’organise, mais l’appartement s’avère trop petit pour y loger tous ses meubles familiers. Proust ne supporte pas le chauffage central à cause de son asthme, mais les cheminées du nouvel appartement sont petites et le tirage fonctionne mal. L’appartement est glacial et humide et Proust, de plus en plus frileux, doit enfiler une couche supplémentaire de lainages et de châles. Conscient que sa santé décline, il sent que la mort le talonne et craint de ne pouvoir finir son œuvre.

En 1918, cette œuvre est presque achevée. La Recherche comprend désormais cinq volumes dont deux sont déjà parus, Du côté de chez Swann en 1913 et A l’ombre des Jeunes filles en fleurs. Le tome III, Le Côté de Guermantes ainsi que les suivants sont prêts à sortir. Le tome IV est intitulé Sodome et Gomorrhe I et sera suivi d’un Sodome et Gomorrhe II – Le Temps retrouvé. Mais ce plan n’est pas définitif et de nouveaux découpages interviennent, sans remise en cause de la structure générale toutefois. Les titres de La Prisonnière et de La Fugitive n’existent pas encore mais le contenu de ces futurs volumes est inclus sous forme de chapitres dans Sodome et Gomorrhe II.

En décembre 1919, Proust se voit avec bonheur décerner le prix Goncourt pour A l’ombre des jeunes filles en fleurs. Ce prix lui est attribué par six voix contre quatre pour Les croix de bois de Roland Dorgelès. Le livre sera apprécié par l’élite mais ne rencontrera pas un succès de masse.

Le Côté de Guermantes paraîtra en deux parties. La première, Le Côté de Guermantes I est édité en 1920, provoquant le mécontentement de certains amis de Proust qui se reconnaissent dans l’ouvrage sous une description peu flatteuse. Quelques-uns iront jusqu’à se brouiller avec l’auteur. Le Côté de Guermantes II paraît le 2 mai 1921 et encore une fois, l’accueil est mitigé.

Le travail et la gloire écartent Proust de ses amis. Il ne recherche plus le monde et ressent un besoin de solitude, refusant les invitations devenues plus nombreuses depuis sa reconnaissance littéraire. Désormais, il préfère les causeries en tête à tête avec des amis fidèles. L’un d’eux, Bernard Faÿ décrit ainsi l’antre de la rue Hamelin : « Une fumée épaisse régnait dans la pièce, elle dissimulait les murs qu’on apercevait à peine, mais on distinguait une masse blanche dans un grand lit. Le visage de Proust, blafard et bouffi, semblait grisâtre à cause de la barbe mal taillée qui y poussait; la voix le paraissait aussi … Tout autour de Proust, sur les couvertures, s’étalaient en désordre des feuilles d’épreuves, griffonnées et noircies de corrections. Je ne pouvais comprendre comment la pâle lumière d’une lampe si faible lui suffisait pour ce travail épuisant et délicat. »

Au lieu de se soigner selon les règles, Proust continue de suivre un régime alimentaire absurde et de faire une grande consommation de médicaments. Insomniaque, il alterne la prise de somnifères puis d’excitants pour sortir de sa torpeur. Toutes ces drogues finissant par perdre de leur efficacité, il doit augmenter sans cesse les doses pour obtenir quelque effet, et tout ceci hors contrôle médical. Il se nourrit de plus en plus mal, refusant les plats que Céleste va chercher chez Larue. Bien souvent, il se contente de croissants et de café. Et pourtant il ne cesse pas de travailler. Le nouveau tome de La Recherche, le Côté de Guermantes est en cours d’impression et, à la lecture, Proust découvre horrifié des erreurs grossières passées inaperçues lors de la correction des épreuves. C’est André Breton, le correcteur, qui s’est acquitté de son travail avec une coupable désinvolture. Gallimard est assailli de plaintes émanant de Proust, parfois justifiées mais le plus souvent parfaitement saugrenues.

Proust ne dédaignerait pas de rentrer à l’Académie Française. Venue sur une vague proposition d’Henri de Régnier, l’idée chemine dans son esprit et Proust commence à parler de ce projet à des amis comme Paul Morand, sans cacher qu’il faut agir vite car il est persuadé qu’après la publication de Sodome et Gomorrhe la chose ne sera plus possible. Il recherche l’appui de Barrès, mais il prend conscience que le projet est mal engagé, et renonce à devenir un éphémère immortel. A l’automne, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur à la suite d’une démarche collective de ses amis auprès du ministre de l’Instruction publique.

Le Côté de Guermantes I est sorti à la fin du mois d’octobre 1920 en dépit des nombreuses fautes d’impression qui n’ont pu être corrigées à temps. La plupart des gens de la société parisienne sont moins intéressés par l’histoire que par les portraits que, sous le voile d’une fiction, Proust a pu faire d’eux-mêmes ou de leurs amis. Ce livre vaut à Marcel Proust le statut de grand écrivain.

Sa santé se détériore, il continue pourtant à travailler avec acharnement sur la première partie de Sodome et Gomorrhe dont il fait paraître quelques extraits dans la presse. Le volume est mis en vente le 29 avril 1921. A nouveau certains de ses amis s’irritent de se reconnaître. La deuxième partie sort au mois d’avril de l’année suivante. Ce sera le dernier ouvrage publié du vivant de Marcel Proust.

Les dernières semaines de la vie de Proust seront très actives. Il rassemble les cahiers dont certains ont été écrits dès 1915, les retouche, les complète pour bâtir une composition romanesque cohérente qui deviendra bientôt le cinquième volet de La Recherche : La Prisonnière se substituant au Sodome et Gomorrhe III initialement prévu. De même Sodome IV deviendra La Fugitive pour s’intituler ensuite Albertine disparue, le titre étant déjà pris par un autre écrivain.

En septembre 1922, des crises d’asthme d’une violence exacerbées s’accompagnent de vertiges à l’origine de plusieurs chutes. Proust ne quitte sa chambre que très exceptionnellement, pour aller dîner au Ritz aux environs de quatre heures du matin. Jamais il n’a été aussi obsédé par le travail. Le début de La Prisonnière ne le satisfait pas et il remanie trois fois la dactylographie existante. Il corrige sans cesse les manuscrits d’Albertine disparue. La fidèle Céleste, l’aide toujours à coller les becquets et autres paperolles, mais sa santé continue à se détériorer, son corps est usé, il ne dort plus et ne mange plus.

Ses sorties s’espacent de plus en plus. Au cours de la dernière qui date d’octobre 1922, il prend froid et la grippe s’installe. Proust refuse les soins de son médecin et de son frère Robert. Seuls breuvages tolérés, un peu de café et surtout de la bière fraîche que le fidèle Odilon va chercher aux cuisines désertes du Ritz.

Céleste le veille avec une abnégation remarquable. Bien qu’épuisée, elle refuse de quitter le chevet de son malade. Dans la nuit du 17 au 18 novembre, malgré son état de grande faiblesse, il appelle Céleste pour l’aider à travailler, ajoutant : « Si je passe cette nuit, je prouverai aux médecins que je suis plus fort qu’eux. Mais il faut la passer. Croyez-vous que j’y arriverai ? ».

Et tous deux commencent une fastidieuse besogne de corrections et d’ajouts. A trois heures et demie du matin, à bout de force, il avoue : « je suis trop fatigué, arrêtons Céleste, je n’en peux plus, mais restez là » et il lui fait alors des recommandations pratiques concernant ses papiers et ses cahiers. A l’aube, il réclame du café, puis demande à Céleste de le laisser seul. Céleste appelle le médecin qui lui fait une piqûre contre sa volonté, on lui pose des ventouses, on lui administre de l’oxygène, mais rien n’y fait. Son frère Robert arrive et, après s’être consultés, les deux médecins décident de cesser leurs soins. Proust s’éteint le 18 novembre 1922 à quatre heures et demi de l’après-midi en présence de son frère Robert et de Céleste.

Dessin réalisé par Paul Morand (Galerie Gallimard)

(notons l’erreur de la date portée sur ce dessin : 19 octobre 1922 alors que Marcel Proust est mort le 18 novembre)

Ses funérailles ont lieu le mardi 21 novembre, en l’église de Saint-Pierre-de-Chaillot, avec les honneurs militaires dus à un chevalier de la Légion d’Honneur. L’assis-tance est très nombreuse. Il est inhumé auprès de ses parents, dans la partie haute du Père-Lachaise.

La version de La Prisonnière, remise à Gaston Gallimard après la mort de Proust, et révisée par son frère Robert et un ami Jacques Larivière, sera publiée le 14 novembre 1923. Albertine disparue paraîtra en 1925 et enfin Le Temps retrouvé dont l’écriture a débuté très tôt (Proust ne disait-il pas que Combray et Le Temps retrouvé avaient été écrits ensemble) ne paraîtra qu’en 1927, soit cinq ans après la disparition de Proust.

Marcel Proust, biographie (t. I)

de Jean-Yves Tadié,

édition 2011.

________________

Proust (au 2e rang, le 1er à gauche) au lycée Condorcet, 1888-1889.

Jean Béraud, La Sortie du lycée Condorcet.

De gauche à droite : Robert de Flers, Marcel Proust et Lucien Daudet, v. 1894.

Proust devance l'appel sous les drapeaux et accomplit son service militaire en 1889-1890

Rédaction de Jean Santeuil

Boldini, Robert de Montesquiou.

L'esthétique de Ruskin

Gustave Caillebotte, Jeune homme à la fenêtre (1876).

Immeuble (no 102, boulevard Haussmann) où vécut Marcel Proust de 1907 à 1919.

L'écriture de La Recherche

Plaque au 44 rue de l'Amiral-Hamelin.

La carrière artistique de Marcel Proust

Succès, renom et autres anecdotes sur Marcel Proust

Parmi ses dizaines de titres, Marcel Proust met en relief les sentiments. Dans ses romans, il était un des premiers auteurs à mettre de l’importance à l’homosexualité. Cette dernière est surement un caractère marquant sa biographie. Autrement, en 1919, Proust reçoit le prix Goncourt grâce à son œuvre intitulée « A l’ombre des jeunes filles en fleur ». Actuellement, ses écrits font objet d’analyse littéraire et de réflexion philosophique. De nombreux auteurs contemporains y trouvent inspiration. Finalement, en hommage à cet écrivain légendaire, le jardin et la maison de Tante Léonie à Illiers-Combray, source de ses inspirations, sont classés monuments historiques.

Contre Sainte-Beuve

Le Contre Sainte-Beuve n'existe pas réellement : il s'agit d'un ensemble de pages, publiées à titre posthume en 1954 sous la forme d'un recueil associant des courts passages narratifs et de brefs essais (ou esquisses d'essais) consacrés aux écrivains que Proust admirait tout en les critiquant : Balzac, Flaubert, etc. Il y attaque Charles-Augustin Sainte-Beuve et sa méthode critique selon laquelle l'œuvre d'un écrivain serait avant tout le reflet de sa vie et ne pourrait s'expliquer que par elle. En s'y opposant, Proust fonde sa propre poétique ; on peut considérer À la recherche du temps perdu comme une réalisation des idées exposées dans ces pages, dont certaines sont reprises par le narrateur proustien dans Le Temps Retrouvé, ou attribuées à des personnages ; d'autre part, nombre de passages narratifs ont été développés dans le roman.

Pastiches et Mélanges

Pastiches et Mélanges est une œuvre que Proust publie en 1919 à la NRF. Il s'agit d'un recueil de préfaces et d'articles de presse parus principalement dans Le Figaro à partir de 1908, rassemblés en un volume à la demande de Gaston Gallimard.

Un extrait de cette œuvre "Journées de Lecture", préface à la traduction de Sésame et les lys de Ruskin, a été publié notamment chez 10-18, 1993 (ISBN 2-2640 1811-9), Gallimard, 2017 (ISBN 978-2-0727-0534-2) et Publie.net.

À la recherche du temps perdu[modifier | modifier le code]

Article détaillé : À la recherche du temps perdu.

|

Des critiques[Qui ?] ont écrit que le roman moderne commençait avec Marcel Proust. En rompant avec la notion d'intrigue, l'écrivain devient celui qui cherche à rendre la vérité de l'âme. La composition de La Recherche en témoigne : les thèmes tournent selon un plan musical et un jeu de correspondances qui s'apparentent à la poésie. Proust voulait saisir la vie en mouvement, sans autre ordre que celui des fluctuations de la mémoire affective. Il laisse des portraits uniques, des lieux recréés, une réflexion sur l'amour et la jalousie, une image de la vie, du vide de l'existence, et de l'art.

Son style écrit évoque son style parlé, caractérisé par une phrase parfois longue, « étourdissante dans ses parenthèses qui la soutenaient en l'air comme des ballons, vertigineuse par sa longueur, (...) vous engaînait dans un réseau d'incidentes si emmêlées qu'on se serait laissé engourdir par sa musique, si l'on n'avait été sollicité soudain par quelque pensée d'une profondeur inouïe », mais selon « un rythme d'une infinie souplesse. Il le varie au moyen de phrases courtes, car l'idée populaire que la prose de Proust n'est composée que de phrases longues est fausse (comme si d'ailleurs les phrases longues étaient un vice)36 ».

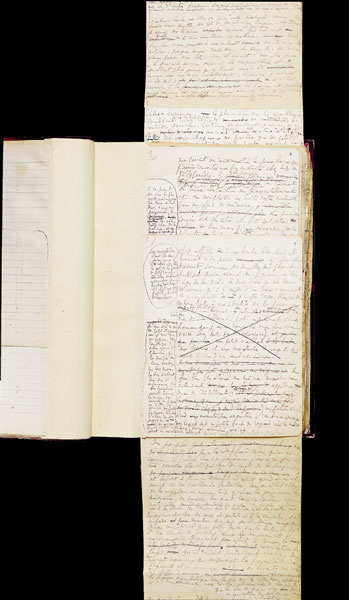

Épreuve annotée de Du côté de chez Swann, vendue chez Christie's en pour 663 750 £.

« Par l'art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre, et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu'il peut y avoir dans la lune. Grâce à l'art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier, et autant qu'il y ait d'artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l'infini et qui, bien des siècles après qu'est éteint le foyer dont il émanait, qu'il s'appelât Rembrandt ou Vermeer, nous envoient encore leur rayon spécial.

« Ce travail de l'artiste, de chercher à apercevoir sous de la matière, sous de l'expérience, sous des mots, quelque chose de différent, c'est exactement le travail inverse de celui que, chaque minute, quand nous vivons détournés de nous-mêmes, l'amour-propre, la passion, l'intelligence, et l'habitude aussi accomplissent en nous, quand elles amassent au-dessus de nos impressions vraies, pour nous les cacher entièrement, les nomenclatures, les buts pratiques que nous appelons faussement la vie » (Le Temps retrouvé).

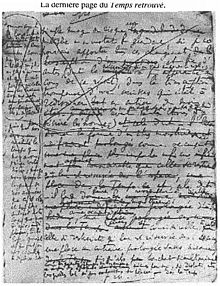

Dernière page de La Recherche.

L'œuvre de Marcel Proust est aussi une réflexion majeure sur le temps. La « Recherche du Temps Perdu » permet de s'interroger sur l'existence même du temps, sur sa relativité et sur l'incapacité à le saisir au présent.

Une vie s'écoule sans que l'individu en ait conscience et seul un événement fortuit constitué par une sensation — goûter une madeleine, buter sur un pavé — fait surgir à la conscience le passé dans son ensemble et comprendre que seul le temps écoulé, perdu, a une valeur (notion de « réminiscence proustienne »). Le temps n'existe ni au présent, ni au futur, mais au seul passé, dont la prise de conscience est proche de la mort. La descente de l'escalier de Guermantes au cours de laquelle le Narrateur ne reconnaît pas immédiatement les êtres qui ont été les compagnons de sa vie symbolise l'impossibilité qu'il y a à voir le temps passer en soi comme sur les autres.

On garde toute sa vie l'image des êtres tels qu'ils nous sont apparus le premier jour et la prise de conscience de la dégradation opérée par le temps sur leur visage nous les rend méconnaissables jusqu'à ce que les ayant reconnus l'individu prenne conscience de sa mort prochaine. Seule la conscience du temps passé donne son unité au quotidien fragmenté.

Le Grand Hôtel à Cabourg, où Proust séjourna chaque été de 1907 à 1914.